8月底一个上午,山东省东营市利津县。看着台风过境的雨幕,中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称遗传发育所)青年研究员邓娴眉头紧锁,心头悬着一块石头:试验田会不会被淹?测产会能否如期进行?

到了下午,测产会开始前,天突然放晴,云开雾散。“真是天公作美呀!”邓娴皱了一上午的眉头瞬间被阳光驱散。她和团队里的同事们快步走进试验田。镰刀落下,一人多高的鲜嫩田菁被一捆捆地割下,整齐码放在地头的秤上,测产数字最终定格:一亩地2.7吨鲜草。这意味着过去荒了十几年的盐碱地,一亩能产出价值上千元的优质饲草。

“以前这地‘种啥都不长’,现在不仅能变绿,还能喂牛挣钱,真是‘点石成金’!”一旁来自肉牛养殖企业的工作人员语气里满是惊喜。

这一幕,正是中国科学院院士、遗传发育所研究员曹晓风团队用田菁改良盐碱地的生动缩影。他们让这株源自热带的“小草”,在东北、西北、华北的盐碱荒漠上扎根,让曾经的“死亡之土”长出希望。团队也因此荣获中国科学院第六届“科苑名匠”称号。

邓娴和团队成员罗丽兰在给田菁测高。

邓娴和团队成员罗丽兰在给田菁测高。

“碱缸”里选出“先锋草”

这几天,遗传发育所研究员宋显伟又从北京赶往东北了。这条线路,曾是他从吉林老家到北京的求学路,如今也是他往返科研一线的工作路线。此行,他的目的是跟踪田菁与羊草混播技术对退化草地的修复效果。

东北大量盐碱地为草地,松嫩草原盐碱化面积已超过2/3,且持续恶化,极难改良。“禾草之王”——羊草是优质生态草种,但早期长势弱,民间有“一年一根针,两年一条线,三年一大片”的说法。

“田菁是豆科植物,长得高,能做绿肥,将田菁与羊草混播,能为羊草开路,改良土壤,让羊草更好地生长,修复草原生态。”宋显伟对《中国科学报》说。

2006年,宋显伟到曹晓风课题组读博,如今加入该课题组已有19个年头,从一个“毛头小伙”成为曹晓风口中的“老宋”和课题组同事口中的“宋老师”了。这些年,他发表过顶刊论文,但最让他自豪的,是把一棵草——田菁,种进了中国最难治理的盐碱地里。

宋显伟在黑龙江哈尔滨田菁实验田。冯丽妃摄

宋显伟在黑龙江哈尔滨田菁实验田。冯丽妃摄

为什么要种田菁?这背后是长期的探索。

人们常说“东北黑土冒油花”,可就在这个“国家粮仓”中,却盘踞着近5000万亩“白色荒漠”——pH值超过9的苏打盐碱地。土壤板结如石,有机质不足1%,连号称“盐碱地哨兵”的碱蓬都难以存活。

2017年,响应国家“藏粮于地”战略,曹晓风带领团队将目光投向这片“死亡之土”:传统化学改良法,一亩盐碱地需半吨石膏,成本惊人;物理翻耕十遍,一场雨后又板结如初。

“必须靠生物的力量!”曹晓风果断提出。

然而,什么样的植物才能在这片“碱缸”里扎根?研究团队从古籍中寻找智慧,发现早在春秋时期,先民就懂得用绿肥养地,于是从全国搜集800多份绿肥资源,与黑龙江省农科院合作,在重度盐碱地展开“生存大考”。

2020年夏天,当他们把种子播撒进黑龙江省安达市盐碱地试验田后,奇迹出现了:当其他植物蜷缩成“小矮桩”时,一株开着淡黄色小花的植物却窜到了2米高——正是田菁!

“作为豆科植物,田菁自带‘固氮工厂’,每亩地每年能固定20公斤氮素,相当于给土地施了40公斤尿素。”宋显伟说。更令人惊叹的是,一场暴雨后,整块地泡水三天,杂草全死,田菁却在水中长出新叶。

一次偶然的“野兔事件”更揭开了它的“隐藏技能”:看到野兔啃食田菁后,它们试着割了一捆喂羊,没想到羊群抢着吃,检测显示其粗蛋白含量超20%,营养价值媲美苜蓿,是天然的优质牧草。

但是,田菁原产热带,能否适应北方低温与短生长季?一场攻关就此展开。

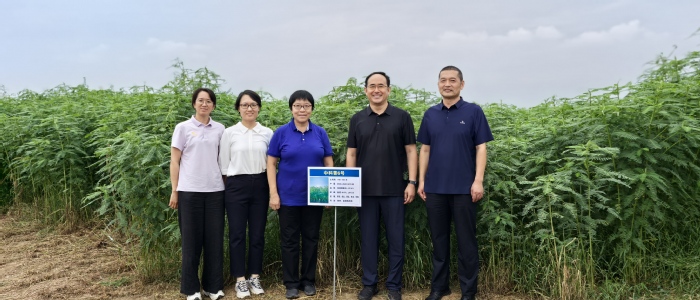

山东东营利津县田菁测产会。(图中从左至右为遗传发育所赵庆华、邓娴、曹晓风和山东东营利津县县长、农业农村局党委副书记)

山东东营利津县田菁测产会。(图中从左至右为遗传发育所赵庆华、邓娴、曹晓风和山东东营利津县县长、农业农村局党委副书记)

“热带游子”的北方突围

为帮田菁克服“水土不服”的问题,团队历经6代杂交驯化,培育出新的品系,并配套研发“微生物固氮菌剂+除草剂”组合技术,一步步帮田菁“闯关”,让其在北方“安家”。

2023年,研究团队在吉林长岭县的100亩盐碱地试验田里对选育的田菁品系进行“拉练”——曾经灰白的盐碱地变身绿色海洋。监测数据印证着土地的蜕变——土壤pH值下降了0.4个单位,有机质含量提升了30%,连蚯蚓都重新钻回了土层。第二年种植玉米情况明显好于相邻地块。当地农民摸着疏松的土壤感叹:“这片地,终于活过来了!”

研究团队还带着田菁,挺进吉林白城的光伏盐碱地。近年来,我国光伏产业发展迅速,很多光伏项目落地重度盐碱地,苦于没有合适的植物种植,这些光伏场区通常白茫茫一片。研究团队带着田菁迎难而上,种子播洒下三个月后,2米高的田菁顶着嫩黄色的花苞在蓝色的光伏板间随风摇曳,光伏厂的企业负责人惊叹:“没想到光伏板下还能长这么壮的草!”

不同盐碱土的田菁苗生长情况。冯丽妃摄

不同盐碱土的田菁苗生长情况。冯丽妃摄

这棵草的效益还有很多。在松嫩平原的盐碱化草原,研究团队通过田菁、羊草混播技术,已经让黑龙江多处重度退化草地重披绿装,重现“风吹草低见牛羊”的景象。在内蒙古通辽的中重度盐碱耕地和低洼易涝地,他们通过田菁良种-良法的有机融合,给荒废多年的储备耕地带来了生机和希望,老百姓不再焦虑“种的是玉米,收的却是长不大的杂草”。在东营的滨海盐碱地,他们给贫瘠的土地翻压秸秆改良土壤结构,再配合微生物菌剂,让过去不长庄稼的盐碱地长出绿油油的田菁,村民们争相参观询问,成了“网红打卡地”。

田菁为什么能在盐碱地上“逆生长”呢?研究团队发现,其“核心技能”是一组独特的磷高效转运基因。“这组基因如同‘土壤寻宝器’,能让田菁从贫瘠土壤中精准捕获磷元素,破解了“缺磷-碱胁迫”的恶性循环。”宋显伟说。

“我们已收集和创制1000余份田菁种质资源,包括从国内南方各省收集及国外引进的500余份材料,建立了目前国内最丰富的田菁资源库,并破译了核心种质参考基因组,为新品种培育与遗传资源挖掘奠定了材料基础和技术保障。”该所副研究员黄盖说。2022年,黄盖加入曹晓风团队,从作物转向饲草研究,他坦言,这一选择既因盐碱地改良是国家重大需求、饲草选育前景广阔,也因该领域尚有诸多科学难题值得探索。

据介绍,这些多样性田菁资源也为育种提供了坚实基础:有的耐滨海高盐,有的抗东北苏打碱土,有的适配南方酸土。目前,研究团队选育的6个“中科菁”系列品系已进入国家/省级草品种区域试验,今年全国示范种植面积超万亩。

黄盖与博士后正在进行田菁耐逆研究。

黄盖与博士后正在进行田菁耐逆研究。

“生命的奇迹往往诞生于逆境”

如今,研究团队又把攻关重点转向新疆——这里有2.44亿亩盐碱地,占全国盐碱地面积的近四分之一。特别是南疆饲草缺乏,饲草远距离运输成本高。田菁的引入为破解“地难治”与“草难供”两大困局打开了新窗口。

今年,曹晓风带领团队在南疆地区布局了2000亩示范田,还把她唯一的院士工作站建在南疆。针对当地极难生长植物的红胶泥地,他们提出先育苗、再移栽的种植方案,破解土壤胶结出苗难的问题。针对新疆缺水的现状,他们还改进覆膜滴灌技术,用棉花40%的水量种出田菁,既节水又降本。

“我们的工作,是站在前辈的肩膀上。”曹晓风院士常常这样跟团队说。

曹晓风2003年留学回国,一直深耕植物表观遗传学前沿基础研究。选择田菁事业,源于10年前与中国科学院院士李振声的一次谈话。2015年,中国科学院院士、曾先后组织“农业黄淮海战役”“渤海粮仓”示范工程的李振声向曹晓风建议:“能否考虑研究东北的碱土?如果能将这样的土地改造好,对保障国家粮食安全会有很大帮助。”正是这句话,让曹晓风从基础研究领域“跨界”,一头扎进盐碱地改良。

2021年9月18日,曹晓风拜访李振声,并汇报盐碱地改良工作。

今年2月,曹晓风去看望101岁的草业泰斗任继周院士,了解到任继周在20世纪50年代就进行过有关田菁的研究。研究团队的工作也得到了任继周的充分肯定,还收到其“田菁事业大有可为”的亲笔题词。这份传承让团队倍感振奋。

2025年2月3日,曹晓风与任继周院士在会谈。

任继周题字。

任继周题字。

“我国有11.7亿亩边际土地等待唤醒。如何将田菁用于更广泛的边际土地的改良与利用,是我们一直的目标。”曹晓风说。为此,研究团队启动了“田菁培优计划”,让耐逆基因与不同区域环境适配,让高蛋白特性与畜牧业“共振”。他们还在探索因地制宜的灌溉、栽培等综合措施,以及配套播种、收割、草产品加工、青贮技术及推广体系和适合的农机,以期打通全产业链。

他们期待,田菁不仅能成为盐碱地的“改良大师”,还能成为边际土地上的“蛋白工厂”,为粮食安全与生态保护贡献双重力量。

正如曹晓风在获奖感言中所写:“不要畏惧土壤的贫瘠,生命的奇迹往往诞生于逆境。”

(文中照片除署名外均由受访者提供。)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。