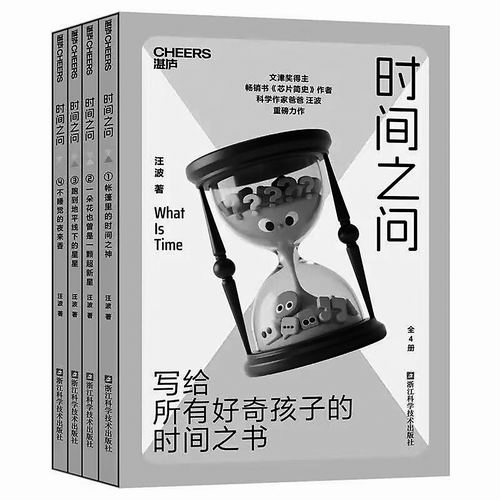

“时间之问”,汪波著,浙江科学技术出版社2025年8月出版

“时间之问”,汪波著,浙江科学技术出版社2025年8月出版

?

本报见习记者赵宇彤

“时间是一锅咕嘟咕嘟的火锅汤,不同的学科都可以在其中融会贯通。”科普作家汪波在“时间之问”系列图书中,将“时间”作为探索宇宙和生命奥秘的纽带。

“我相信不同学科的知识都应该是彼此关联的,但需要找到合适的媒介,把它们串联在一起。”汪波告诉《中国科学报》,时间就是他选中的“钻石”,“无论你站在哪个角度,都能看到它折射的光芒”。

“时间之问”系列图书共四册——《时间之问:帐篷里的时间之神》《时间之问:一朵花也曾是一颗超新星》《时间之问:跑到地平线下的星星》《时间之问:不睡觉的夜来香》,分别聚焦“时间的源头”“时间的流逝”“时间的年轮”“时间的节奏”,从时间的起源、时间的方向性、时间的刻度,以及各种物理时钟和机械钟的原理这四个方面解答“时间是什么”这一永恒话题。

“在这个时间仿佛被加速的时代,我们更需要停下脚步,重新审视‘时间’的意义。”中国科学院国家天文台研究员苟利军在推荐序中写道。

花点时间,了解时间

“时间”,是汪波打了多年交道的老朋友。

从事芯片研究的他,长期关注、研究时钟芯片。这类芯片主要用于提供精确的时间基准和规律性的时钟信号,作为时钟电路的关键元件,能确保各个组件按照统一的节奏同步工作。

但这一概念太过复杂晦涩。

站在讲台上,汪波写了满满一黑板的公式,回过头,看到的却是学生们困惑的眼神。“怎样将这个概念讲清楚?”汪波开始了探索。

有一天,看着手机上蹦出的日历提醒,他突然发现,复杂的时钟电路竟然和我国传统农历有异曲同工之妙。

“农历设置闰月是为了跟上公历年,公历一年有365或366天,而农历一个月按月亮周期算约29.5天,一年12个月只有约354天,比公历少11天左右。”汪波解释道,为了不让农历和公历的日期差距越来越大,每积累33天的误差时,农历就增加一个闰月来弥补,这样基本能对上公历。

有意思的是,一种时钟电路(小数分频锁相环)也遵循着这种误差累积的方式。“等误差积累到一个周期,就进行一次调整。”汪波惊喜地发现,最尖端的时钟芯片和有着几千年历史的农历闰月的逻辑原理竟然一模一样。

汪波开始特别留意“时间”的话题。

很快,他又发现,时钟电路的精度受温度影响很大,一到冬天、夏天,或者从室内到室外,温度一变,它的计时精度就不准了。

但生物体内的生物钟并不受此影响。经过漫长的演进和发展,生物钟已经形成了平衡机制,能抵消温度对精准度的影响,比如人体生物钟、含羞草的昼夜节律,还有35亿年前的蓝细菌,体内的“时钟”在进化中代代保留。

“无论是生物钟还是时钟电路,都基于循环机制。”汪波举了个例子,就像伽利略的单摆,左右晃动,每次摆动的时间都一样。生物钟和时钟电路都依靠重复周期性的过程来计时,石英钟、原子钟,甚至天上的脉冲星也是如此。

在文学中,汪波也发现了不少“时间”的影子。

“时间是载我飞逝的河,但我即是河。它是吞我入腹的虎,但我即是虎。它是将我燃尽的火,但我即是火。”每次读到阿根廷诗人博尔赫斯的这段话,汪波总会心生感慨,时间之河奔腾不息,每个人能做的,唯有珍惜当下。

“‘时间’就像一颗钻石,有不同的切面,能把跨领域的各个学科串联起来。”汪波决定写一本关于“时间”的书。

一家四口的时间之旅

在“时间之问”中,汪波开启了一场父母和子女的旅行,以在大自然中漫步、露营的父母兄妹一家四口的对话形式探索其中的天文、物理和生命的奥秘。

这本书尝试通过一个个故事生动地解说科学知识。例如,汪波写了一个溯溪的故事,一家四口沿着溪流一路向上,发现了一处小水潭,看着水潭里的水漫过堤岸,形成一个个岔流,向下游流去,哥哥好奇地问道,“每条小溪都有一个源头,那么,时间有源头吗?”

“就像我们逆流而上寻找小溪的源头,有许多人同样在逆着时间寻找时间的源头。”书中的父亲掰着手细数,天文学家在追溯宇宙遥远的源头,古生物学家在地下深处挖掘远古生命的起源,考古学家则是在古老遗迹中探寻人类文明的起源。

“那人类能找到时间的源头吗?”随后,书中的妹妹也好奇地加入对谈。

“现在还没有,但人们正在逐渐接近它。”书中的父亲解答道,根据宇宙大爆炸理论,宇宙起源于138亿年前的一场大爆炸,从那以后有了时间,“但这就带来一个问题:时间既然是在宇宙大爆炸之后才出现的,那它就不是永远存在的”。

汪波借书中父亲的口吻,以交流电的电流为例,指出其每秒变化50次,荧光灯管每1/50秒就会完成一次从微光到强光再到微光的闪烁,但由于人眼无法感知如此短时间的变化,所以认为灯光一直都是同一个亮度。

“爱因斯坦的狭义相对论认为,并不存在统一的‘现在’。”汪波写道,人们通常所说的“现在”,并非时间轴上的一个精确点,而是一段时间间隔。

从日常生活里的露营溯源,延伸到时间与光速的科普,“时间之问”中充满了这样的对谈。

汪波用一杯冷却后的牛奶解释“时间不能倒流”,用沸水里翻滚的意大利面形容宇宙大爆炸后星系的形成,用帐篷里的影子来描述十二星座,用荡秋千来演示时钟的原理。

“如果只是坐在书桌前,很难讲清这些晦涩的科学内容,但要是和日常生活联系起来,就能找到这些生动有趣的例子。”汪波表示。

在他心中,“时间”不仅连接着不同学科的知识,也象征着每个人生命的旅程。在第一册的开头,汪波便设计了飞机降落时引擎起火的内容,而书中的父亲恰好在这班飞机上,尽管最终化险为夷,但仍给孩子们带来了巨大的心理震撼。“你在飞机上想了些什么?生命究竟是什么?”书中的哥哥问道。

“生命是一种来自时间的馈赠。”书中的父亲指了指头上的星空说,“和动辄上百亿年的宇宙相比,人类生命如此短暂,但每一个生命都是独一无二的。”

“我希望这本书也能引发读者对生命的思考。”汪波说。

打破学科边界

写这本书的过程中,汪波面临不少挑战。

“一方面要保证科学内容的严肃性和准确性,事实和数据需要反复核验;另一方面要让青少年感兴趣、愿意阅读,还得做一些形式上的创新。”汪波回忆道,甚至有一次在梦中惊醒,赶紧打开一个本子,记下灵感,直到夜空的星星减少、天际泛白,他才写完。

这样“魂牵梦绕”的时刻,成了汪波创作的常态。

“有一次,我的女儿问我烤箱是怎么把东西烤熟的。”汪波向女儿解释,烤箱加热是由外到内一层层进行的。这让他联想到超新星爆炸,随着温度的升高,由外向内每一层都有新元素生成。

他赶紧记下这一故事。书中,这样的细节比比皆是:一家四口的对话、露营场景的设置、女儿的提问……汪波的生活为“时间之问”提供了充分的养料。

“我希望科学知识围绕不同的故事展开,孩子以后可能记不住具体的知识内容,但总能回想起故事的场景。”汪波如此解释自己的良苦用心。

用“时间”串联不同学科领域的知识内容,也有汪波的深思熟虑。“现在的学科划分得越来越细,但在科学发展的早期,并没有严格的区分。”汪波说,他希望这套书能让孩子从小了解,学科之间也能融会贯通,“训练孩子们跨领域、跨学科思考的能力”。

同时,汪波也希望借助问答体的形式培养孩子的好奇心和探索欲。“在一问一答间共同探索科学的真相,比单方面向孩子输出知识,更有利于形成独立思考能力。”

汪波举了个例子,在著名美国小说家埃德加·爱伦·坡的笔下,也存在对宇宙的思考与探索,尤其在以宇宙为主题的散文诗《尤里卡》中,对宇宙的描述更是与宇宙大爆炸理论模型十分相似。

“即使是小说家,也能用严谨的思维实现科学的理论推导。”汪波说。

“要想在不同学科的学习中实现融会贯通,存在不少挑战。”汪波写作这套“时间之问”融合了文学音乐、天文历法、数理知识,就是他的一种尝试,希望能探索不同学科“自成体系”的方法。

“科学就像一棵大树,不同学科、不同内容只是其上的树叶。”这也是汪波想要借“时间之问”传达的思考,“要以系统化、体系化的思维方式看待科学”。

《中国科学报》(2025-09-26第3版读书)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。