5600万年前的极热事件时,北极海洋是如何加剧全球变暖的?9月25日,中国科学院广州地球化学研究所与国际合作团队在国际学术期刊《自然·地球科学》上刊发论文揭示了此谜底:海洋硫酸盐浓度的微妙变化,能够改变甲烷的消耗方式,就像一个“化学开关”,引起了全球气候变化。

甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,而大量的甲烷以水合物“可燃冰”的形式储藏在海底。近年研究发现,绝大部分海底释放的甲烷都会快速溶解在海水中,然后被各种微生物“消化”掉,很少能直接进入大气。甲烷被“消化”的方式不同,对海洋和气候的影响也截然不同。

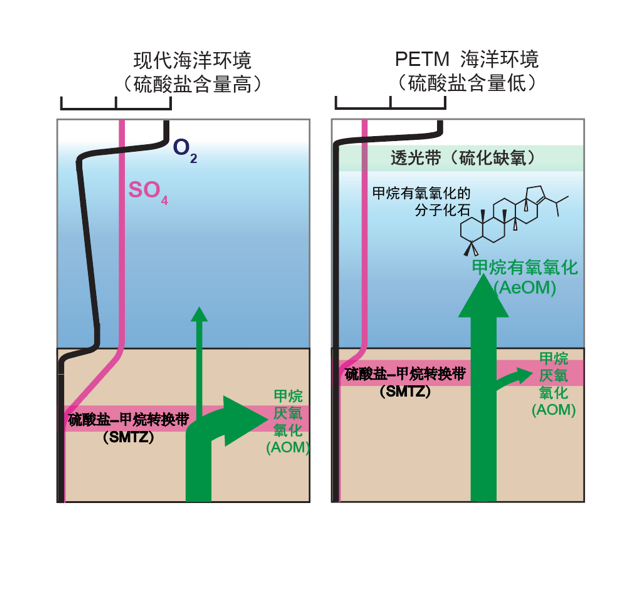

PETM时期北极海洋甲烷氧化路径转变概念图。研究团队供图

PETM时期北极海洋甲烷氧化路径转变概念图。研究团队供图

?

现代海洋中,约90%的甲烷会被沉积物中的微生物在无氧条件下利用,即以硫酸盐作为“燃料”,高效转化甲烷能源,同时产生碱性物质,缓解海洋酸化,这个过程就像“慢燃发电厂”。

约5600万年前的古新世-始新世极热事件(PETM)是新生代以来出现的一次强度最大的全球快速变暖事件。在此时期,北极海水硫酸盐浓度不到现代的三分之一。

“因为硫酸盐严重不足,犹如燃料短缺,‘发电厂’无法正常工作,甲烷只能进入海水中。”项目负责人、中国科学院广州地球化学研究所研究员张一歌解释,“这时候,另一类喜欢氧气的细菌开始快速‘燃烧’甲烷,就像高温燃烧释放大量废气一样。”

研究团队通过检测一种特殊的分子痕迹,成功复原了5600万年前的甲烷氧化过程。这些分子痕迹就像古代细菌留下的“身份证”,显示在PETM事件后期,进行“快速燃烧”的甲烷分解细菌活动显著增强并达到高峰。

“通过读取这些‘身份证’,我们可以准确知道当时哪类微生物在工作,是慢燃发电还是快速燃烧,工作强度有多大。”论文第一作者金泛寿博士说。

研究发现,这一时期北极海水中CO2的浓度水平比全球平均值高200-700ppm,说明北极海洋从原本吸收二氧化碳的“海绵”变成了排放二氧化碳的“烟囱”。这从根本上改变了北极在全球碳循环中的角色,变成温室气体排放源。

地质活动又是如何影响气候?地壳运动和岩石形成、大陆风化、火山喷发等,会直接影响海洋硫酸盐含量,进而决定了甲烷分解的方式。在数亿年前的中生代(恐龙时代)至数千万年前的新生代早期的远古海洋中,硫酸盐含量长期较低,此特征可能对全球碳循环和气候产生了重要影响。

“这就像地球系统过程控制着海洋的‘燃料供应系统’,进而影响甲烷能源的利用方式和整个气候系统。”张一歌介绍。

随着现代北极海洋快速变暖和淡化,类似的甲烷氧化机制可能被再次激活。论文合作作者、北京大学研究员沈佳恒指出,这一研究提醒我们,当北极海水变淡、化学环境改变时,可能重演5600万年前的故事——甲烷从高效利用转向快速燃烧,我们需要密切关注此区域的变化。

该研究对认识地质历史时期的碳循环突变及现代北极快速变暖、淡化背景下的潜在温室气体排放风险具有重要预警意义。

(原标题:海水硫酸盐含量揭开5600万年前北极海洋加剧全球变暖谜底)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。