从桥梁结构在特定频率风载下显著振动,到歌手飙出高音使玻璃杯微微震颤;从老式收音机调台时捕捉到清晰信号,到微波炉使食物中的水分子高效发热——这些现象背后都有一个相同的物理原理:共振。当外界激励的频率与系统的固有频率匹配时,能量高效传递,振动幅度急剧放大。这一原理不仅广泛应用于声学、机械、电磁等工程领域,也为生物医学的创新提供了重要启示。

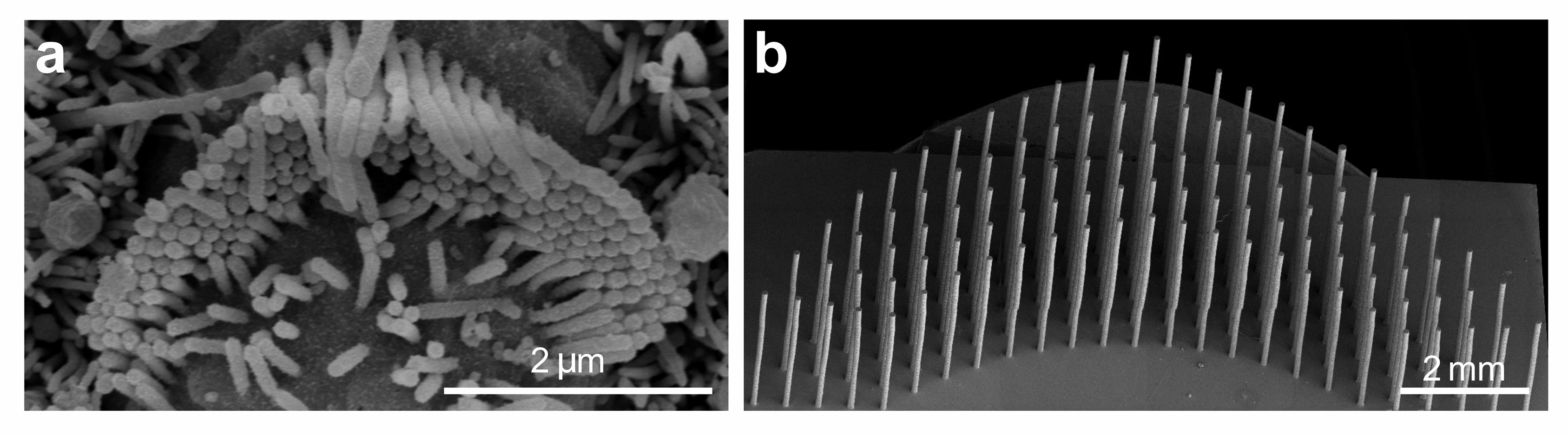

耳蜗毛细胞(a)和受耳蜗毛细胞启发的仿生人工纤毛阵列(b)(浙大供图)

耳蜗毛细胞(a)和受耳蜗毛细胞启发的仿生人工纤毛阵列(b)(浙大供图)

日前,浙江大学药学院、金华研究院和先进药物递释系统全国重点实验室顾臻教授、王金强研究员团队受耳蜗毛细胞感知声波振动的启发,开发了一种仿生人工纤毛阵列,通过声学共振机制实现对声音信号的可视化解析,并利用可听频率声波实现共振响应性药物递释。相关研究于近日发表于学术期刊《自然·生物医学工程》,浙江大学金华研究院魏鑫伟研究员为该工作第一作者。

声音在人类感知和交流中扮演着独特而重要的角色。当前的声音检测技术多依赖于声音采集设备、放大器和算法的协同作用。而在人类听觉系统中,感知声音的过程则更为精巧——耳蜗中的基底膜和毛细胞随着外部声波信号产生振动,毛细胞通过其高度特化的纤毛束的偏转,将声波振动转化为神经信号。这一过程中,毛细胞顶部的纤毛结构发挥了重要作用。

受此启发,研究团队借助三维建模和高精度3D打印技术,模拟耳蜗毛细胞的纤毛结构,设计并制备了具有不同长度/直径比的仿生人工纤毛阵列。实验表明,具有不同直径(40 μm,100 μm,200 μm)和不同长度/直径比(30-100)的人工纤毛阵列在声波激励下可基于声学共振原理产生振动,其共振频率在100-6000 Hz之间,基本涵盖人类听觉常用频率范围。研究团队将不同共振频率组合的纤毛集成于同一阵列,在钢琴音乐和语音等声音信号的激励下,纤毛阵列的振动响应模式与通过快速傅里叶变换得到的声音信号时频图基本一致,显示出其在声音频率可视化解析方面的潜力。

研究团队进一步研究了仿生纤毛阵列在液体环境中的共振特性。使用压电换能器作为声波激励源,通过COMSOL仿真和粒子图像测速(PIV)实验,证实共振状态下的纤毛可显著加快液体流速,有效促进模型药物在液体环境中的释放与扩散。

在此基础上,研究团队分别将胰岛素和胰高血糖素载于不同长度/直径比的仿生纤毛上,构建了胶囊型的声学共振响应性药物递释器件。通过施加不同频率的声波刺激,可选择性触发胰岛素或胰高血糖素的释放。在1型糖尿病模型小鼠动物实验中,频率1的声波刺激可使高血糖小鼠的血糖水平在较短时间内恢复正常并维持稳定至再次进食;而在低血糖情况下,频率2的声波刺激则能加速血糖更快回升,验证了药物递释器件双向调控血糖的功能。

未来,这一仿生人工纤毛阵列可以进一步优化材料与结构设计,以拓宽频率响应范围,提升对复杂声音信号的解析能力,用于更多个性化任务的执行,包括与脑机接口、电子药物等领域的交叉融合。

相关论文信息:

https://www.nature.com/articles/s41551-025-01505-6

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。