在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持下,中国科学院南海海洋研究所研究员彭世球团队联合挪威奥斯陆大学教授Joseph LaCasce团队,在海洋亚中尺度能谱研究领域取得重要进展。相关成果近日发表于《物理海洋学杂志》(Journal of Physical Oceanography)。

基于漂流浮标观测数据推断的海洋动能谱特征。研究团队供图

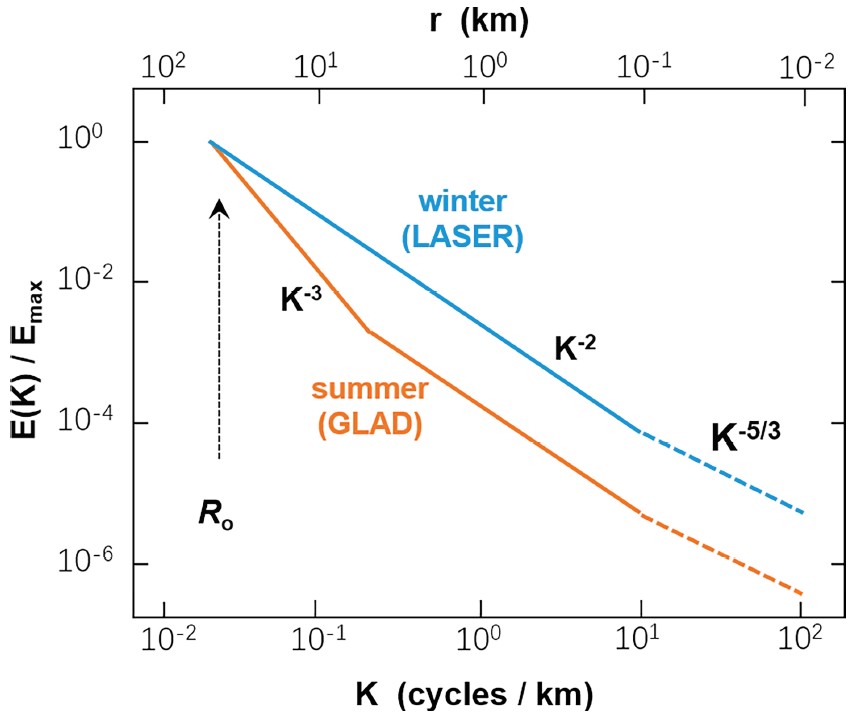

基于漂流浮标观测数据推断的海洋动能谱特征。研究团队供图

?

海洋动能波数谱是表征海洋湍流、开发模型参数化方案的核心科学问题。卫星高度计和船载声学多普勒流速剖面仪观测分辨率有限(通常仅达10公里),难以有效捕捉亚中尺度动力过程。当前基于GPS追踪的海表漂流浮标可提供10米级空间分辨率、5分钟级时间分辨率的流速数据,为亚中尺度能量谱研究开辟新途径。通过分析漂流器对相对扩散可推断能谱斜率,但此前基于时间统计和距离统计的方法存在不一致性,导致结果不确定性较大。

研究团队利用2012年夏季GLAD数据集和2016年冬季LASER数据集外场试验中在墨西哥湾北部投放的千余个GPS海表漂流浮标轨迹数据,综合运用相对扩散、峰度、相对扩散率等时间统计量,以及二阶速度结构函数、有限尺度李雅普诺夫指数及其改进版有限振幅增长率(FAGR)、新提出的累积逆分离时间(CIST)等分离统计量,系统分析了漂流浮标对(drifter pair)的相对扩散行为。

研究显示,在100米至数公里尺度范围内,动能能谱呈现K-2依赖关系,且存在显著季节性差异:冬季K-2谱段可延伸至变形半径(约50公里),夏季5-50公里尺度范围内则呈现更陡的K-3谱段(类似大气上对流层能谱),其下100米至5公里仍为K-2谱。100米以下尺度支持更浅的K-5/3(Richardson)能谱。

该研究还发现,在最初几天或最小尺度(<1公里)上,“偶遇对”扩散速度显著快于“原始对”,这与初始距离与相对速度的记忆相关性有关,表明亚中尺度扩散研究需采用无偏粒子对或三联体投放策略进行优化观测。此外,CIST和FAGR在分析亚中尺度扩散方面较传统有限尺度李雅普诺夫指数更具优势。

论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所副研究员钱钰坤介绍,该研究利用海表漂流浮标揭示了此前难以直接观测的亚中尺度能谱特征,为理解海洋亚中尺度动力过程、能量串级及其季节性变化提供了重要观测依据,对改进高分辨率海洋模式参数化方案具有重要意义。

相关论文信息:https://doi.org/10.1175/JPO-D-24-0258.1

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。