人们常常仰望夜空,等待流星划过那一刻的惊喜与浪漫。它是宇宙无心的馈赠,转瞬即逝,可遇而不可求。但你是否想过,如果有一天,我们不用等待流星降落,而是亲手“创造”流星?让这份璀璨在指定时间和地点点亮苍穹。这看似是天马行空的“幻想”,被西安电子科技大学科研团队变成“现实”。

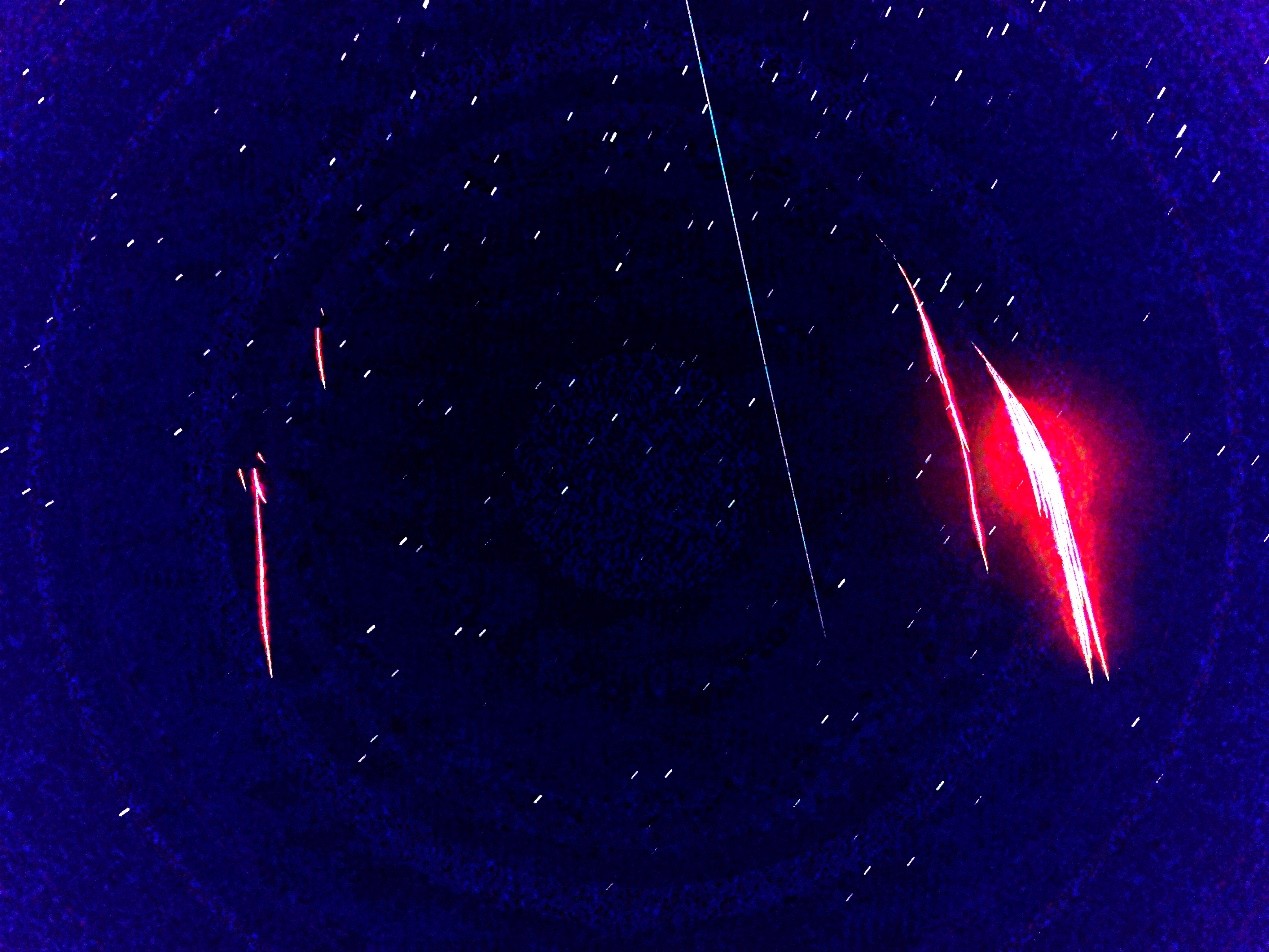

长曝光拍摄的人造流星雨轨迹划破银河夜空。

长曝光拍摄的人造流星雨轨迹划破银河夜空。

?

2025年8月12日22时30分,一枚特别的“信使号流星雨”试验火箭带着低沉的轰鸣腾空而起。经过数十秒的短暂征程后冲出大气,在沙漠上空迸发出60簇炽烈光团,如绽放的火树银花。在数千名游客的见证下,这场国内首次的“人造流星雨”试验取得了圆满成功,成功验证了人工天象的技术路线与实施能力、完成了多学科的科学观测任务。

而这片绚烂光芒的制造者,就是西安电子科技大学空间科学与技术学院教授谢楷和他带领的“空天电子技术”团队。这也是新疆地方政府积极推动商业航天“科技+商业”融合模式的大胆尝试,实现了科学探索与旅游经济的双赢格局。

为什么要造“人工流星雨”?

“首先流星属于一种自然天象,当我们能通过科技手段创造流星,就成为人工天象的一种手段,可以人为控制流星出现的区域和时间,这对于科学和应用都有重要意义和价值。”谢楷介绍说。

“人工流星簇”和一枚真实流星的“同框合影”。

“人工流星簇”和一枚真实流星的“同框合影”。

?

从科学角度来看,人造流星的成功发射,意味着人类拥有了向空间中主动注入物质的科学手段。例如,可以向特定区域发射人造流星群,实施电离层的人为扰动与干预;或者在人造流星的燃烧过程中注入特定稀有示踪离子,可用于研究高层大气的科学奥秘;流星产生的电离尾迹具备电磁波反射特性,可应用于应急通讯等特殊场景,等等。

“好比将特殊颜色的墨水滴在水池里,再通过观察墨水在水池中如何扩散,从而知晓其中的流动演化是何形态。”谢楷举例。

从物理学角度来看,自然流星的生成机理是微小天体以极高速度进入大气层,在摩擦作用下发生燃烧并发光。人造流星的实现需要模仿自然流星两个关键特征:一是达到与自然流星相当的初始速度,以目前技术而言,仅能通过火箭推进方式接近这样的速度要求;二是通过高温化学反应模拟流星的数千摄氏度高温燃烧过程,需要借助某些特殊的高能、高温化学反应。

此外,出于科学实验需求,往往还需掺入自然流星中不存在的、具有特征光谱的金属元素作为示踪剂,以便与自然流星区分,或满足特定实验观测的要求。

从“点火”到“发火”

人造流星雨试验远非将燃烧物发射上天那么简单,它需要攻克高速投放、气动稳定、热焰防护等一系列技术瓶颈,更面临着安全性要求与技术实现的双重挑战。尤其在申请发射许可阶段,安全性问题曾一度成为难以逾越的障碍。

由二级火箭改造的60枚流星发射器试验舱段。

由二级火箭改造的60枚流星发射器试验舱段。

?

传统方法需借助一类称为“火工品”的引爆装置(类似雷管)来引燃特殊化学物质,这类物质虽能量高、激发难,但在未触发时相对稳定。然而,我国将“火工品”列为一类易爆危险品实施严格管制。若一枚火箭携带60枚此类装置,一旦发射失败,哪怕只有一枚未被引燃并随残骸坠入沙漠,都可能构成严重安全隐患。考虑到试验现场常有科研团队及数千名公众参与观测活动,实现“万无一失”的安全保障几乎是不可能的任务。

除此之外,多颗流星簇同时发射也面临极大困难。传统火工品方案要实现30枚流星簇同时点火,所需电流高达三百安培,远超箭上电池负荷能力五倍以上。

面对这两大难题,研究团队基于多年等离子体技术积累,提出了一种全新的点火激发机制:利用特定频率的强电场,与含能材料中的高价氧化学键发生共振,从而直接切断化学键、触发燃烧。

“我们转变思路,不再依赖火工品,而是尝试制造一个特定频率的交变电场,通过共振效应从物质内部激发化学反应。”该技术既不同于热丝引燃,也区别于电弧点火,其最大创新在于实现了化学键的“电致共振断裂”,从而显著降低了能耗。

谢楷形象地诠释这项突破:将“点火”变为“发火”。这一字之差,正体现了原理的根本创新——使反应直接从物质内部激发,实现了含能材料的“冷态”发火和真空可靠激发,并将电能消耗降至传统方式的1/50至1/100。

这项技术创新一举突破了两大瓶颈:既将多点同时点火电流需求大幅降低,实现了数十枚流星簇的同步发射;更彻底摆脱了对火工品的依赖,从根本上保障了整个系统的安全性,最终助力流星雨试验顺利通过靶场安全评审,成功获得发射许可。

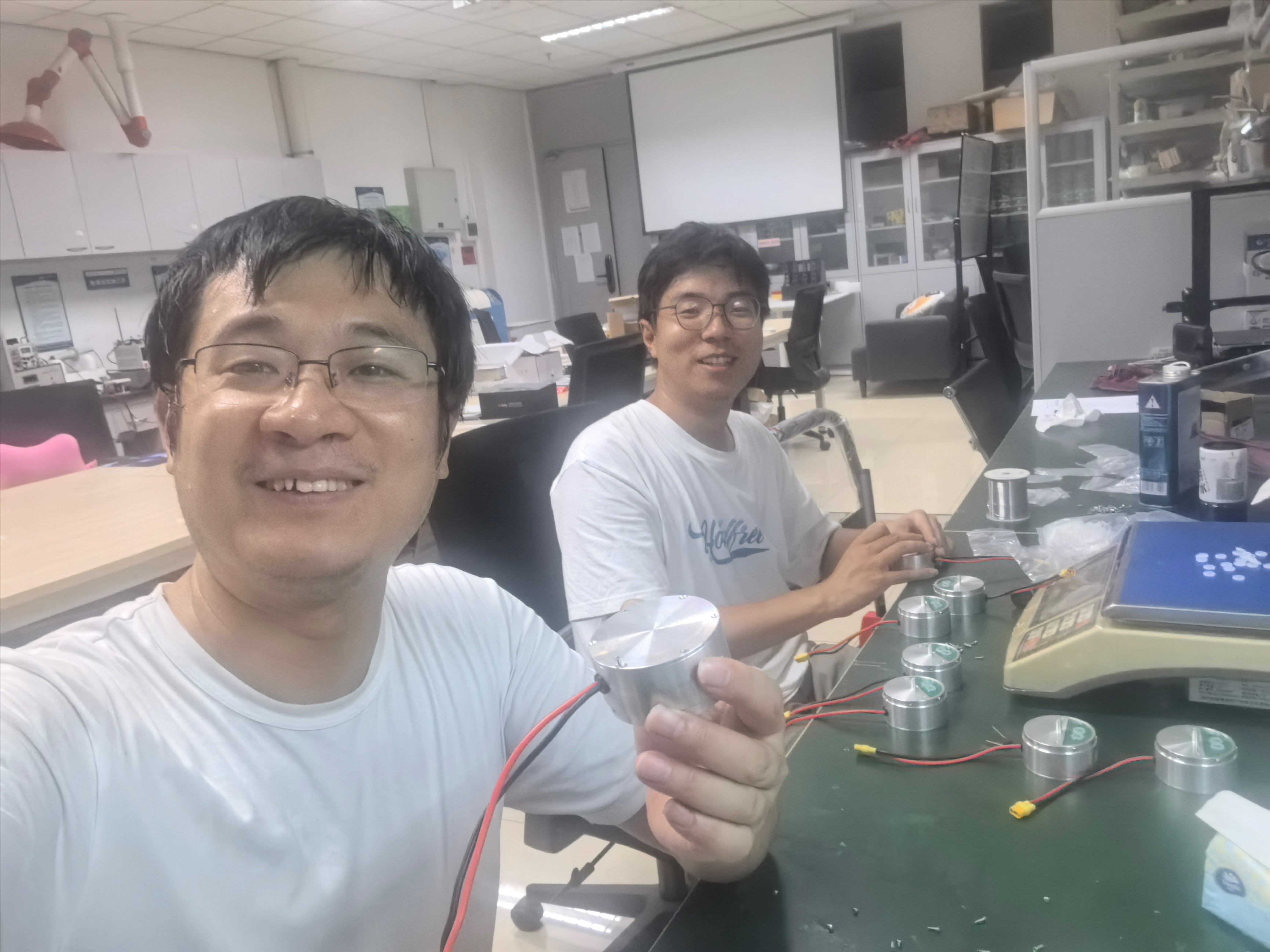

深空点亮人

作为该校钱学森空间科学实验班首届本博贯通制学生,吴金哲全程参与了流星点火系统的研制工作。在短短三个月的紧张周期内,他随科研团队共同完成了从概念设计到成功发射的全流程任务。面对60套点火系统的繁重交付压力,他与研发团队严格遵循航天规范,依次完成了典试品试制、地面点火测试、环境模拟试验及最终交付验收等一系列完整流程。每一台点火系统均经过航天标准的严格检验,全面排除了新技术引入的潜在风险。

谈及此次科研实践,吴金哲深有感触地表示,这是他首次参与真实的航天工程任务,真切体会到“系统工程”的复杂与严谨。正如老师所言,“航天是最典型的跨学科融合领域”。在项目中主要负责电路设计的他,在实际工作中还需与气动特性、结构设计、热防护、遥测通信等多个专业组紧密协作。研制过程中涉及的高压绝缘技术、化学键分析、燃烧动力学特性等跨学科知识,让他深刻意识到自身知识结构的不足,也更加激发了对广度与深度学习的渴望。

实践团成员们凌晨还在复算最佳观测位置和视场数据。

实践团成员们凌晨还在复算最佳观测位置和视场数据。

?

西安电子科技大学研发团队师生及“航天筑梦之旅”暑期实践队组成的15人试验队全程参与了发射任务。研发团队主要负责设备保障和流星测控数据的实时判读,暑期实践队则承担了第三批30枚流星簇落点观测的关键工作。

8月11日至12日,在专业沙漠向导的带领下,实践队员深入沙漠腹地开展实地勘察。基于自行计算的观测点坐标,团队在一片大型沙丘顶部找到了具备360度开阔视野的理想观测点位,并协助搭建起临时观测站。

8月12日晚22时30分,搭载60颗人造流星的火箭准时发射升空。耀眼的尾焰与震耳欲聋的轰鸣划破夜空,位于发射区2公里外的队员们清晰感受到冲击波的强烈震撼。

随着火箭顺利升空,60颗流星分三批次在预定高度依次绽放。守候在沙漠落点区的观测团队成功记录下30枚流星簇同时绽放的壮观画面,圆满获取了人工流星与自然流星同框的观测结果,验证了此次人工流星相比自然流星具有明显光谱特征差异的任务目标。

钱学森空间科学试验班首届本博培养的学生全程参与了研发。图片均由西安电子科技大学提供

钱学森空间科学试验班首届本博培养的学生全程参与了研发。图片均由西安电子科技大学提供

?

未来,空间科学与技术学院将持续深化商业航天联合教研基地建设,不断推动航天科技创新与人才培养深度融合。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。