一片叶子似乎本应永远是叶子,但它却能“变身”为一棵新植株,这种“命运逆转”如何发生?

20年前,《科学》杂志在创刊125周年之际提出了125个最关键的科学问题。“单个体细胞如何发育成完整植株?”这一悬而未决的世界难题位列第9。

20年过去,9月16日,《细胞》杂志在线发表了中国科学家给出的这道世纪之问的答案。

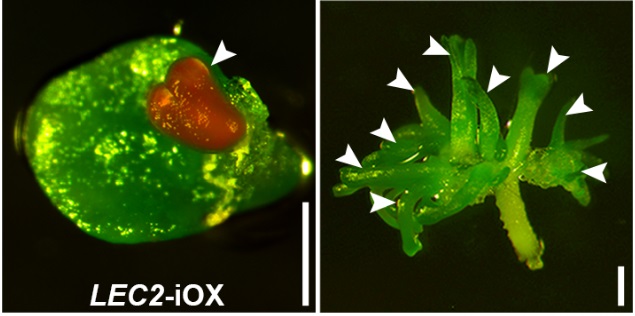

箭头所指为叶表皮细胞诱导后形成的体细胞胚。山东农大供图

箭头所指为叶表皮细胞诱导后形成的体细胞胚。山东农大供图

?

山东农业大学教授张宪省和苏英华研究团队首次以确凿证据证实植物细胞全能性源于单细胞,揭示了植物的单个体细胞如何通过基因重编程“改变命运”,最终发育为完整植株的全过程。

该成果不仅破解了困扰科学界百余年的“植物细胞全能性”机制之谜,也为作物遗传改良与高效再生提供了全新理论支撑。

《细胞》杂志论文审稿人认为,该研究揭示的GMC-auxin细胞中间态是“令人兴奋的突破”,首次定义了气孔前体细胞向全能干细胞转变的分子路径,原创性强,意义重大,为理解植物体细胞发育命运改变和再生潜能提供了强有力的科学支撑。

“重启”生命程序的植物细胞

“较动物细胞而言,植物细胞具有更强的发育可塑性,在一定条件下,它们无需受精就能发育成胚胎,这种现象被称为‘体细胞胚胎发生’。”论文通讯作者张宪省告诉《中国科学报》,植物细胞有着独特的“再生”能力,例如,叶片等任意一种植物的体细胞在经历重编程过程后,能够回归到原始的干细胞状态,并进一步进入“体细胞胚胎发生”阶段,最终再生为一株完整的植株。

早在1902年,科学家就提出了“植物细胞全能性”的概念,用以解释植物细胞上述独特的能力。“植物细胞全能性”即植物细胞可逆分化形成类似受精卵的全能细胞,进而发育为完整植株。

张宪省和苏英华。山东农大供图

张宪省和苏英华。山东农大供图

?

这一现象广泛存在于植物界,如多肉叶片能萌发新株、柑橘心室可直接长出下一代。在农业领域,植物细胞的“再生”现象在快繁、生物技术育种、脱毒培养等农业生产中具有极为重要的应用价值。

但一个多世纪过去了,植物体细胞经过重编程,从“普通细胞”转变为“全能干细胞”进而形成胚胎的核心秘密一直未被揭露。

张宪省从事植物干细胞和分生组织研究已近30年。“单个体细胞如何发育成完整植株?”一直是他渴望解决的问题。2005年,他看到这一世纪难题出现在《科学》杂志提出的125个最关键的科学问题中,心中激动不已。这证明他关心的科学问题非常重要,是“能写进教科书的研究”。这让他下定决心挑战这一科学难题。

论文通讯作者之一、山东农业大学生命科学学院副院长苏英华教授恰在那时成为了张宪省的学生,并接过了长达20年科研马拉松的“第一棒”。多年后,苏英华才体会到当初她接过的这个选题如此有趣而重要。

从偶然发现到完美体系

尽管细胞全能性在植物中很常见,但想要随便找一片叶子给它上“实验手段”,搞清楚这片叶子上究竟是什么细胞变成了胚胎,怎么变的,却非常困难。

苏英华解释说,自然界中具备全能性的植物,如落地生根和多肉等植物,由于基因组太过复杂无法进行基因编辑和分子机制研究。而科研常用的模式植物拟南芥,本身又不存在天然的“叶片变胚”的现象。

“我们必须在拟南芥中‘复刻’自然界的奇迹。”苏英华说,摆在他们面前的最大挑战就是构建单个体细胞直接发育成胚胎的实验技术体系。光是建立实验技术体系,他们就花了将近两年时间。

2009年,苏英华首次在拟南芥中发现大量生长素的积累是细胞全能性激活的“开关”,相关成果随后发表于《植物杂志》(Plant Journal)。

“但当时建立的体系还不完美。”苏英华解释说,当时的体系仍需通过愈伤组织间接诱导,无法实现细胞的“直接变身”。“就像伤口先结疤,再从疤痕里长出新组织,过程复杂且难以追踪。”

2011年,一次意外的发现修复了实验体系的“不完美”。

当时苏英华已成为副教授,她的硕士学生唐丽苹发现,一种诱导因子能够使得幼苗叶片表面直接长出胚胎结构,这种体细胞胚竟然直接来源于叶片表面的单个细胞。

“这个体系太完美了!叶片细胞不会形成愈伤组织,直接‘鼓包’成胚,干净且清晰。”苏英华立刻告诉张宪省,两人意识到:“解决问题的钥匙找到了!”

为重现这一现象,苏英华带领学生“像重启实验一样”经过反复验证,他们终于建立了“诱导单细胞起源的体细胞胚胎发生”稳定体系。这个体系“能让我们清晰追踪细胞的每一步变化。”苏英华说。

下一个难题是寻找全能干细胞的分子标记。经过反复验证试验,他们找到了只在全能干细胞中发光的荧光标记。有了稳定的诱导体系和全能干细胞标记,他们终于打开了该项研究的大门。

为了追踪细胞“变身”的全过程,团队采用了当时最前沿的技术:用荧光标记锁定目标细胞,再通过激光共聚焦显微镜连续拍摄三四天。

他们首次捕捉到单个植物细胞的分裂全过程:从1个细胞分裂为2个,再以“3个一组”的特殊模式逐步形成12个细胞的胚体,直观证实了植物细胞全能性的“单细胞起源”,有力回答了学术界长期存在的疑惑。

苏英华激动地说:“每一张图片、每一段视频,都是世界上独一无二的证据。”

两把钥匙共同开一把锁

2015年,在当时的中国科学院上海植物生理生态研究所的实验室里,科研团队耗时3年成功分离出具有全能性的单细胞。

2020年,他们又借助单细胞转录组测序技术,与华大基因合作,补全不同发育时期的细胞数据,绘制出完整的细胞命运转变路径——逆境信号触发染色质松散,从而激活全能性基因,生长素与关键基因协同作用,推动细胞完成命运重编程。

论文第一作者、山东农业大学副教授唐丽苹介绍,体细胞胚来源于单个的全能干细胞——原本注定要发育成气孔的“前体细胞”。它在全能性调控因子LEC2与气孔发育关键因子SPCH的协同作用下,激活生长素合成通路,导致生长素特异性大量积累,致使前体细胞脱离“气孔发育之路”,转而成为能够孕育新生命的全能干细胞,走上胚胎发育之路。

叶片气孔前体细胞特有的基因SPCH,与人工诱导高表达的基因LEC2,二者协同作用形成“分子开关”。“就像转动一把锁需要两把钥匙,缺一不可。”张宪省说。

研究人员将这一关键过渡状态命名为“GMC-auxin”中间态。在这一状态下,细胞发生了深度的染色质重塑,大量沉默的基因被逐步激活,细胞命运轨迹由此产生分岔,为全能性的建立打开了大门。

进一步的实验表明,阻断细胞内源生长素合成会使这一重编程过程完全停滞,体细胞胚胎无法形成;而单纯添加外源激素也无法替代这一过程,说明只有细胞自主合成并积累的生长素信号,才能真正触发全能性的开启。

张宪省说,这一理论的解析不仅有助于理解植物细胞发育的根本规律,也为精准调控植物再生和定向改良作物性状提供了全新的思路与技术工具。

目前,该体系在小麦、玉米和大豆等作物的实验正同步推进。“未来或可通过精准调控细胞全能性,实现作物优良品种的‘快速克隆’,大幅度缩短育种周期,服务精准设计育种。”张宪省表示,“这也将为珍稀植物种质资源的高效保护、植物合成生物学注入新动力”。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.08.031

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。