|

|

|

为中国人民抗日战争胜利作出贡献的科学家 |

|

烽火中科技抗战,硝烟下学脉传承 |

|

|

抗日战争的胜利是近代以来中华民族从深重危机走向伟大复兴的转折点,为近代科学在中国的发生和发展带来了重要的历史契机。在民族存亡关头,中国科学家以科学为武器,与全民族同胞共同筑起了反抗日本法西斯的坚固长城,迎来了战后中华民族走向自立自强的新曙光。

本文选取了其中的典型人物和事例,以展示不朽的精神。

王助:用科学支撑起蓝天的屏障

抗战爆发后,日军依靠强大的制空权对中国军队进行火力压制,给中国军民带来了巨大的伤害。为了强化空中的抗战力量,1934年5月,国民政府在南京成立了航空委员会。1937年卢沟桥事变爆发后,航空委员会先迁汉口,再迁成都。为了利用国内资源解决航空装备和器材保障问题,航空委员会决定进行系统性的航空科学研究。1939年7月7日,航空委员会在成都成立了航空研究所,所长由航空委员会副主任、成都防空司令黄光锐少将兼任,副所长由享誉国际的航空工程专家王助出任。

王助1916年毕业于美国麻省理工学院航空工程系,毕业后担任美国太平洋航空制品公司(波音公司前身)的第一任总工程师。1918年王助回国,在福建马尾船政局创设了我国第一个飞机制造厂——海军飞机工程处,并于次年研制成功了我国第一架水上飞机“甲型一号”。1929年,我国第一家航空公司——中国航空公司成立,王助任总工程师。

1927年,王助(右)在海军飞机工程处。(作者供图)

1927年,王助(右)在海军飞机工程处。(作者供图)

?

王助的专业背景和经验为航空研究所的建设和发展奠定了良好的基础。航空研究所的核心目标之一是推进航空器材的国产化研究。当时,国外引进的飞机主要构件均采用铝合金和合金钢制造,而中国还没有生产这些先进金属材料的能力。王助和同事们发现,我国西南地区木材资源十分丰富,这为探索航空器件金属材料的替代方案提供了天然的便利条件。在长达7年的时间里,科研人员先后在川、康(西康省,现指川西及西藏东部)、黔等省林区调查10余次,采集木材百余种,并对其进行了系统的研究,做各类试验9万余次。

在寻找航空器材替代材料的过程中,王助的同事余仲奎等研究人员发明了“层竹”,即仿效四川当地的篾匠,先把竹片劈得很薄,编成竹席,然后将几层竹席以不同的方向胶连在一起,制成层竹。科研人员用层竹代替合金,制造出了机翼、机身蒙皮、油箱等重要部件。

在上述工作的基础上,王助带领研究所的科研人员开启了飞机整机的设计和研制。在资料极度匮乏的战争年代,科研人员硬是靠着对现有飞机的反复拆解、研究与总结,设计出四款独具匠心的机型,其中包括三款研教系列的教练机和一款巨型滑翔机。教练机主要用于培养飞行人才,巨型滑翔机主要用于运送士兵和物资。

王助和同事们在抗战烽火中的奋斗,点燃了中华民族航空科技的火种,航空研究所刚成立时,仅有16名研究人员。在王助的带领下,研究所业务不断发展,并于1941年扩展为研究院,科研队伍一度达百余人。一时间,航空研究院云集了王助、王士倬、余仲奎、范绪箕等知名学者,还聘请钱学森、李约瑟等12名知名专家担任“委托研究员”,钱学森的《高速气流突变之测定》即作为研究院的研究报告发表。航空研究院在抗战烽火中培养了谈镐生、王培生、昝凌等一大批青年科技人员,为中国后来的航空科技发展奠定了基础。

张方:“缸塔法”制硫酸推动烈性炸药的研制

烈性炸药是抗战时期打击日寇的重要战略物资,也是军事工业发展水平的重要标志。抗战爆发初期,抗日根据地还没有掌握烈性炸药的制造技术,装填手榴弹、地雷和掷弹筒炮弹时采用土法生产的黑火药,其爆炸威力小,不能满足战场需要。面对烈性炸药的大量需求,军工科技人员从零开始研究和试制。烈性炸药的生产与制造过程极其复杂,其中硫酸的研制是烈性炸药研制过程中最重要、最基本的环节。

1940年3月,晋察冀军区军事工业部将硫酸研制作为军区技术研究室的重点课题,晋察冀军区军事工业部技术研究室副主任张方带领大家从零开始摸索硫酸制造技术。张方1937年毕业于齐鲁大学物理系,毕业后在燕京大学攻读研究生。适逢全面抗战爆发,1938年,张方经同学介绍,奔赴冀中抗日根据地。

当时制造硫酸的成熟方法主要有两种:接触法和铅室法。这两种方法的原理基本一致,都是通过燃烧硫化物生成二氧化硫气体,在一定条件下二氧化硫反应生成三氧化硫,后者溶于水形成硫酸。然而,接触法要用铂或五氧化二钒作催化剂,抗日根据地没有条件获得这些材料,因此只能尝试通过铅室法制造硫酸。受限于当时的客观条件,根据地也没有足够的铅来制作反应容器,需要找到其他耐腐蚀、耐高温的材料来替代铅室。

张方和同事们发现,当地常见的大缸可以代替铅室作为反应容器。这种大缸制作方便、资源充足,且易于隐蔽。面对日伪军的扫荡和攻击,这种民众家里常见的容器不显眼,便于运输转移,也便于隐藏其真实用途。

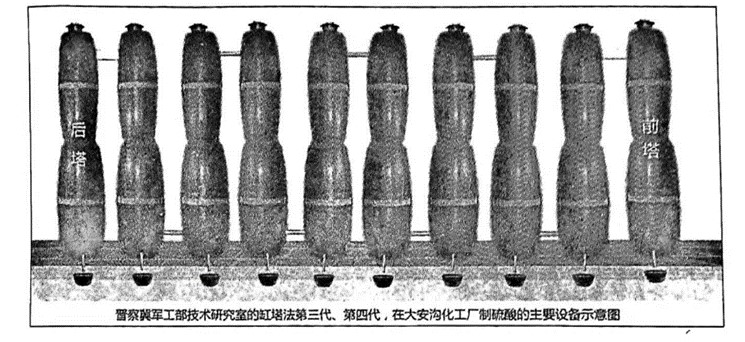

用大缸代替铅室作为反应容器,首先需要对大缸进行改造,即在缸侧面打出圆孔,然后将两个水缸一正一反对扣起来,在缸口接缝处用铅铸封起来防止漏气,形成一个套缸作为反应室,称作“塔”。整个反应装置由五个塔构成,将硫与二硫化铁的混合物燃烧后产生的二氧化硫导入缸塔,经过一系列反应,就可以得到稀硫酸。然后再将稀硫酸放在火炕上,通过加热蒸发掉水分,从而得到浓硫酸。这种利用大缸做反应容器制硫酸的方法被大家称为“缸塔法”。

张方和同事们反复实践,对“缸塔法”进行了不断优化。他们将四个缸一正一反叠起来,将上面反放的两个缸相连,形成一个“塔”。相比此前将两个缸作为一个塔,四个缸的容积更大,便于充分反应和散热。塔与塔之间用较粗的玻璃管连接,便于观察气体颜色和流通情况。

缸塔法制硫酸的主要设备示意图。(作者供图)

缸塔法制硫酸的主要设备示意图。(作者供图)

?

在整个硫酸制造的过程中,没有监测气体流动的设备,只能通过眼睛观察玻璃管内气体颜色的变化;没有监控温度的设备,就用手多次触摸;没有测量硫酸浓度的设备,就自制“土”比重计。靠着这套土办法,终于生产出了优质的硫酸。后来,硫酸的产量不断提高,从最开始的每月三五十斤到每月3000斤,为制造烈性炸药提供了极大的原料支撑。

1940年6月30日,八路军副总司令彭德怀、参谋长左权致电晋察冀军区司令员聂荣臻:“你们已能自造硫酸、硝酸,这是我们工业建设上一大进步,也是解决工业建设特别是兵工工业建设之主要关键。”

沈同:走向长沙会战前线的营养学家

战时军民的营养保障是影响战争胜负的重要因素。二战期间,英、美、日等科技先进的国家,都十分重视士兵和国民的营养保障。1937年全面抗战爆发后,中国战场上士兵战斗减员与非战斗减员的比例曾一度达到1:5,部队医院中,超过20%的病患病因是缺少营养。抗战相持阶段,每年由于营养与卫生防疫等问题死亡的国民达到675万。

1938年春,为了给前线将士提供必要的医疗援助,著名生理学家林可胜创立了全国性的医疗救护体系——中国红十字会救护总队。这一时期,林可胜经常和内科医生周寿恺、生理学家汤佩松讨论前线士兵的膳食营养调查及改良的工作,参与这项工作的就有刚刚从美国康奈尔大学毕业回国的营养学博士沈同。

沈同1936年赴美学习生物化学和动物营养学。1937年,康奈尔大学生物化学教师埃斯戴尔报告了英国战时改进食品生产及战时食物计划等工作。沈同听了报告后特别高兴,希望学成回国后可以服务国家、支援战场。1939年,沈同获得博士学位回国,在中国红十字会救护总队担任营养指导员,由此展开了战地士兵的营养调查和改良工作。

1940年春,沈同带领三名大学生奔赴湘赣边界战地,距日军驻扎地仅120公里。沈同所调查的军队,当时正处在第一次和第二次长沙会战的休整阶段,由于营养不良造成的部队非战斗减员情况十分严重。沈同等人用了一个多月的时间,对前线11338名士兵的饮食和营养状况做了细致的调查。他们共走访了124个连队的食堂,最终得到了1178组数据。

沈同(左一)和一同前往战地的三名大学生。(作者供图)

沈同(左一)和一同前往战地的三名大学生。(作者供图)

?

通过对这些数据的计算分析,沈同提出两种改进意见:第一,通过适当提升士兵每天肉食及豆制品含量的方式改善膳食营养结构;第二,考虑到这种改良措施大概率不能立即推行,可以通过改进食物的烹制方法,同时就地取材,添加一些廉价且易得的野生植物的方式改善膳食营养结构。

沈同的报告获得了林可胜总队长及救护总队专家们的好评,林可胜责成专人把沈同的调查报告和改良方案送交军医署,以推进战地士兵营养状况的改善。后来,研究论文先后发表在美国《科学》杂志和英国《生物化学》杂志上,这些研究得到了李约瑟等众多国际同行的关注,他们认为沈同的研究补充了国际学界的营养学研究,具有很高的理论价值。

王淦昌:贵州山沟里写成的物理学重磅论文

王淦昌1925年考入清华大学物理系,毕业留校任助教。1930年,王淦昌前往德国柏林跟随著名物理学家莉泽·迈特纳攻读博士学位。1934年,王淦昌博士毕业回到祖国。1936年秋,应时任浙江大学校长竺可桢的邀请,王淦昌到浙江大学物理系任教。在浙江大学,王淦昌除了教学,还积极开展研究工作,自己动手建造了实验设备,准备开展宇宙线方面的研究工作。

1937年9月,浙江大学照常开学。此时,日本侵略者对杭州狂轰滥炸。王淦昌和浙江大学的师生们不得不离开刚建好不久的实验室,辗转迁校,开启了“文军长征”。从1937年11月到1940年1月,浙江大学辗转四次迁校,最终落脚在贵州遵义湄潭县。

当时湄潭县城仅有1000多户人家,突然从东部地区涌入数以千计的师生和逃难的民众,一时间物资紧缺,物价暴涨,大家的生活条件十分艰苦,师生们都“面有菜色”。王淦昌不得不养了几只羊贴补家用,人们经常看到他牵羊走在街头,称他为“羊倌教授”。

即便在这样艰苦的条件下,王淦昌仍然坚持一边教学一边推进学术研究。当时物理学界认为β衰变反应后产生β射线、反冲原子核以及新的基本粒子——中微子,但很难将这三种反应生成物独立分辨出来,也就很难探测到中微子。王淦昌认为,从理论上只要让核反应的生成物减少,就容易探测到中微子了。

战时浙江大学的一场学术讨论会。王淦昌(桌子后方左三)、王葆仁(桌子后方左四)、贝时璋(桌子后方左五)。(作者供图)

战时浙江大学的一场学术讨论会。王淦昌(桌子后方左三)、王葆仁(桌子后方左四)、贝时璋(桌子后方左五)。(作者供图)

?

王淦昌经过一段时间的思考后想到了一种方法,这种方法不产生β射线,生成产物只有反冲原子核和可能的中微子,即单能反冲,以此通过反冲原子核的状态推断中微子是否存在。为了继续这项研究,王淦昌带领学生动手制作了一个简陋的云室,不能照相,但能观察射线。利用这些简陋的设备,他提出了用K电子俘获实现单能反冲,以探测中微子的建议。

1942年1月,美国《物理评论》杂志刊登了王淦昌的论文《关于探测中微子的一个建议》。这是一篇极具创造性的文章,发表5个月后,美国物理学家詹姆斯·艾伦在《物理评论》上发表了实验报告《一个中微子存在的实验证据》。报告中,艾伦特别注明,他的实验正是参照了王淦昌的思路。该工作成果成为1942年国际物理学界的重要成就之一。1956年,美国物理学家克莱德·考恩和弗雷德里克·莱因斯直接探测到了中微子,并因此获得了1995年的诺贝尔物理学奖。

陈凌风和朱明凯:大生产运动中的育种栽培专家

陈凌风原名陈棂然,朱明凯原名朱翠玉。两人1931年一同考入广东岭南大学农学院,分别在畜牧系和园艺系学习。九一八事变后,他们逐渐接触到进步思想,决心为国家的解放事业贡献力量。1937年抗战全面爆发后,他们毅然辞去工作,变卖家产,购买边区紧缺物资,化名陈凌风和朱明凯,于1938年奔赴延安,投身革命。

到达延安后,陈凌风提出参军去前线抗日的意愿。周恩来表示,抗战相持阶段,为了突破封锁,陕甘宁边区开展了轰轰烈烈的大生产运动,希望他们发挥专业优势,去延安开办农场,建设大后方,支援抗战。

1939年冬,陈凌风和朱明凯负责筹建光华农场,旨在解决边区军民的给养问题。农场建成后,陈凌风任场长,朱明凯任园艺组组长,带领团队开展农业科研和生产实践。

陈凌风和朱明凯首先开展了农作物、蔬菜、果树的引种和选育。他们成功引种了西红柿、南瓜、苹果等多种作物,为边区农业生产提供了优质种子。在筛选和引进了许多优良作物的种子之后,新的问题是如何对其进行栽培种植,以适应当地的气候及水土环境。陈凌风带领边区的农业技术人员在光华农场开垦了试验田,开展对作物栽培的试验研究。

陈凌风(左)和朱明凯。(作者供图)

陈凌风(左)和朱明凯。(作者供图)

?

新开垦的试验田排列整齐,每块试验田都清楚地用木牌子标明所种作物及其农艺性状。由于坡上没有水源,他们只能从谷底的小河取水灌溉,每天上下十几趟。当时已有温床技术,但是受条件所限,边区更多采用冷床露地育苗。朱明凯带领园艺组的技术人员进行栽培时,先对种子做催芽处理,在育苗期间掌握好水肥比例,同时注意间苗和防虫。他们还针对不同蔬菜的需求及各种肥料的氮磷钾含量,确定施用的肥料种类和数量。经过大家的精心努力,当年就迎来了农场的丰收,为边区的机关和学校供应了大量蔬菜。

此外,光华农场还开展了各种嫁接和配植试验,如马铃薯与番茄的嫁接,苹果、梨、葡萄等的嫁接,均取得了成功。

当时,光华农场生产的西瓜和西红柿最为出名,质量比西安市场上买到的要好。这让美国军事观察组称羡不已,有一次他们特意带了一些光华农场的西红柿回重庆,飞机飞过光华农场上空时,他们特意摇摆机翼表达谢意。朱明凯培育的甘露西瓜不仅皮薄、沙瓤,而且糖分高,周恩来专门把它带到重庆,在记者招待会上用它来宣传边区大生产所取得的成就。1943年,《解放日报》连载光华农场技术人员撰写的《种菜法》一文,详细介绍了延安地区的蔬菜栽培技术,对抗日根据地推广蔬菜种植技术起到了推动作用。

在抗日战争的烽火中,尽管中国的科技力量总体上还十分薄弱,但中国广大科技工作者运用手中武器抗击侵略者的决心和意志却丝毫不弱。尽管战争所造成的环境十分艰险,但中国的科技工作者们和广大的国际同行一道,为了人类持久的和平与未来,坚守在他们的岗位上。他们在不同领域以不同方式展开的努力与奋斗,不仅构成了中华民族迎接独立和解放征程中的独特场景,更成为人类反抗压迫、争取和平与幸福的重要组成。

抗战中的科学成就为战后中国的崛起奠定了基础,而在战火中成长起来的科学家,则成为战后科学发展的中坚力量。在纪念抗战胜利80周年的今天,让我们致敬那一代人创造的不朽传奇,期许他们在烽火中铸就的刚毅与坚卓精神代代传承!

(作者分别为中国科学院自然科学史研究所副研究员、清华大学深圳国际研究生院教授)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。