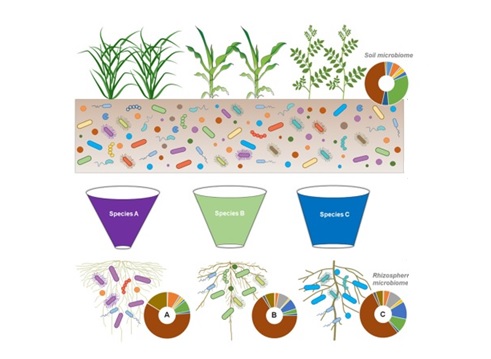

不同植物种类,甚至同一物种的不同基因型,在根属性的表达模式及根际微生物群落的组装方式上均存在显著的种间或种内差异。然而,根际微生物组如何与根功能属性协同作用,进而共同提升植物健康和地下资源获取效率,已成为植物营养学,根际生态学和微生物等多学科交叉关注的研究前沿。

根际微生物与根功能属性互作的双向特性。申建波供图

根际微生物与根功能属性互作的双向特性。申建波供图

?

近日,中国农业大学养分资源高效利用全国重点实验室教授申建波课题组在国际期刊《生态学与进化趋势》(Trends in Ecology & Evolution)发表观点文章,系统探讨了根际微生物与多维度根功能属性的互作机制,强调深入解析植物根属性与微生物之间的双向互作关系是揭示根际过程及其生态功能的关键基础。

文章指出,基于属性的方法正日益成为探索植物—微生物互作的重要工具,极大推动了对根际微生物组与根属性协同变异的理解。然而,现有研究多聚焦于少数根功能属性(如根分泌物),忽视了根系内部属性间的相互作用以及根属性的多维度特性。

许多研究将“根属性影响微生物”与“微生物调控根属性”开展独立研究,限制了人们对植物与微生物之间互惠适应机制的整体认识。为了深入理解其互作过程与机制,该文章从生态与进化两个角度,系统总结了多维度根功能属性如何共同塑造根际微生物组,以及根际微生物如何调控根属性表达的研究进展,强调根系—微生物互作具有双向反馈调节机制。

基于以上认识,该文章提出了一个新的理论框架,即占据不同根属性空间的植物物种倾向于招募与其功能特征相匹配的根际微生物群落。该文章从根际微生物功能解析、微生物—微生物互作网络、作物育种与再野化等方面,对未来根系—微生物互作的研究方向进行了展望,并提出了若干值得关注的关键科学问题与研究重点。

该研究观点深化了对植物根系与根际微生物协同进化及其动态互作机制的理解,同时为挖掘和利用根—微生物之间的有益互作以提升植物功能表现与环境适应能力提供了新的视角与研究路径。该成果充分体现了多学科交叉创新在推进农业绿色发展中的关键作用,并为阐明作物对养分高效获取的多过程互作机制、实现绿色增产增效的根际调控优化途径提供了重要理论支撑。

中国农业大学资源与环境学院副教授温智辉为论文第一作者,申建波为通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金、海南省自然科学基金和中国博士后科学基金等项目的资助。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.tree.2025.07.002

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。