近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所(以下简称“宁波材料所”)柔性磁电功能材料与器件团队,在新一代自旋电子器件的物理研究方面取得了关键突破。该团队找到一种反常的物理机制,能够将器件内部阻碍电子运动的“绊脚石”,转变成提升性能的“加油站”。

驱动这一奇特转变的物理根源,是电子一种被长期忽视的“轨道”属性,及其所遵循的一种全新物理规律——非传统标度律。该发现为突破传统自旋电子学的内在性能瓶颈,构筑超低功耗的新一代自旋电子器件,提供了关键的物理原理与全新的设计范式。相关研究成果8月15日发表于《自然-材料》。

随着人工智能与大数据时代的飞速发展,传统电子技术正日益逼近其性能极限, “功耗墙”已成为制约技术发展的关键瓶颈。

为此,科学家们将目光投向了自旋电子学这一前沿领域。

与传统电子学仅利用电子的“电荷”属性不同,自旋电子学额外利用了电子固有的“自旋”属性。

通俗地讲,电子不仅是一个带电小球,还是一个持续旋转的“微型磁铁”,其磁矩方向可以稳定地表示二进制信息。通过电学方法可快速调控这些“微型磁铁”的指向来存储信息,且无需持续供电即可长期保持,这使得新一代自旋电子器件在理论上具备了高速、非易失等优势,并被视为突破“功耗墙”的潜力技术。

然而,自旋电子器件在迈向大规模应用的道路上,却遇到了一个巨大挑战:拨动“微型磁铁”所需的写入电流和写入功耗过高。

要战胜这个挑战,关键在于提升其核心的“自旋流”产生效率。

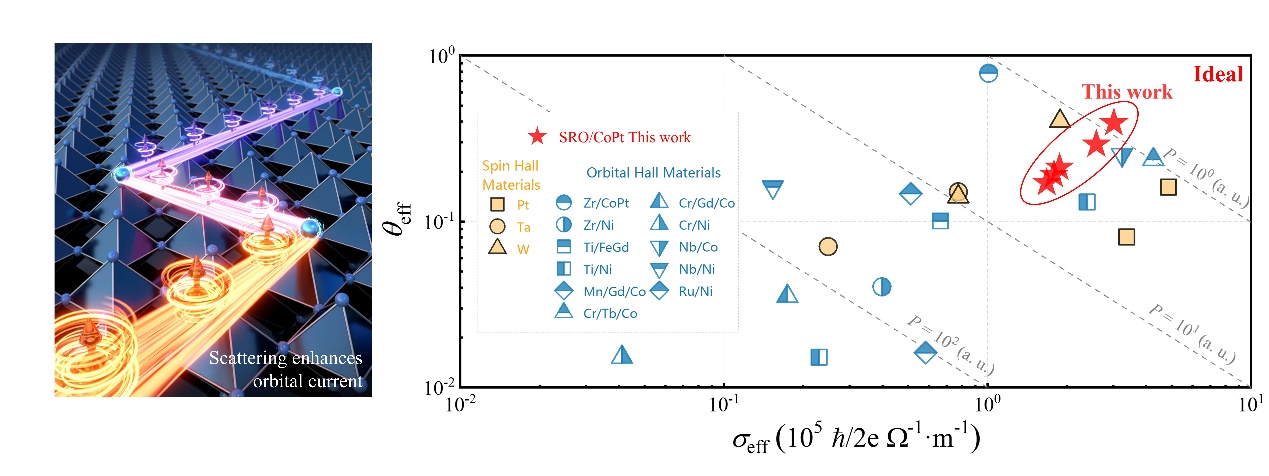

科研人员主要关注两个性能指标:一个是自旋霍尔角,它直接关联到写入电流的大小;二是自旋霍尔电导,它主要影响器件的整体功耗。理想情况下,两者需要同步增大,才能实现写入电流和功耗的同步降低。

但在传统的自旋体系中,这两个关键指标却相互制约。

面对传统自旋效应“鱼与熊掌不可兼得”的困境,研究团队将目光转向了电子的另一属性——轨道。

文章第一作者、宁波材料所硕士研究生彭思阳向《中国科学报》解释,如果说“自旋”是电子的“自转”,那么“轨道”则源于电子绕原子核的“公转”。长久以来,科学界普遍认为,电子的“公转”状态在材料中极不稳定,其产生的轨道角动量会在电子的移动过程中被迅速耗散掉,不具备实际应用价值。

然而对于轨道角动量,该团队在过渡金属氧化物SrRuO3中,发现了一种颠覆传统认知的全新物理规律。研究表明,当电子在材料中运动时,过去被认为是纯粹“绊脚石”的晶体缺陷,在与电子的轨道角动量相互作用时,反而起到了“加油站”的作用。引入的缺陷越多,电子散射越频繁,最终探测到的轨道效应反而越强。

这揭示了一种全新的“反常标度律”,从实验上证实了电子“轨道”在输运过程中,遵循着与“自旋”截然不同的独特物理规律。

这一“反常标度律”的发现,为破解自旋电子器件面临的核心瓶颈提供了全新的思路。

由于晶体缺陷对于轨道流起到了“加油站”式的增强作用,这意味着,研究人员终于可以不再受限于传统自旋霍尔角与自旋霍尔电导之间的此消彼长关系,并且通过主动引入缺陷,能够实现轨道霍尔角和轨道霍尔电导的同时增大,从而一举突破传统方法的限制,显著降低器件的写入电流和功耗。

利用“散射增强轨道流”这一反常物理效应(左图),实现自旋电子器件功耗的大幅降低(右图)。课题组供图

利用“散射增强轨道流”这一反常物理效应(左图),实现自旋电子器件功耗的大幅降低(右图)。课题组供图

期刊审稿人认为,在基础科学层面,这项工作揭示了轨道霍尔效应与自旋霍尔效应的本质区别,在器件应用层面,该发现对解决功耗瓶颈具有突破性意义。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41563-025-02326-3

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。