聚光灯下,人形机器人灵巧地挥舞拳套,破空之声引来阵阵喝彩;展台前,机器狗精准穿越障碍,动作流畅自如……8月8日至12日,2025世界机器人大会在此盛大启幕。

2025世界机器人大会不仅汇聚了全球顶尖的机器人“炫技”与创新“花活”,更大规模集结了从核心零部件商、整机制造巨头到地方创新中心的全产业链力量,共同勾勒机器人赋能千行百业的壮阔图景。

今年是习近平总书记向首届世界机器人大会致贺信十周年。“10年来,世界机器人大会不但成为全球机器人领域的‘创新引领盛会’‘产业促进盛会’‘应用推广盛会’‘国际合作盛会’,更成为机器人赋能千行百业、走进千家万景的推动者、参与者和见证者。”中国电子学会理事长徐晓兰在大会开幕式上表示。

中国科协主席万钢指出,中国科学技术协会一直致力于推动机器人等前沿领域的科技创新与产业发展,期待大家利用世界机器人大会这个平台,充分交流思想、沟通信息,并以此为契机增进共识、加强合作、共创智能科技的美好未来。

十年回望,初心如炬。一场由中国发起的科技盛会,正逐步演化为全球协同创新的重要枢纽。

人形机器人组成的“乐队”在演奏乐曲。

人形机器人组成的“乐队”在演奏乐曲。

?

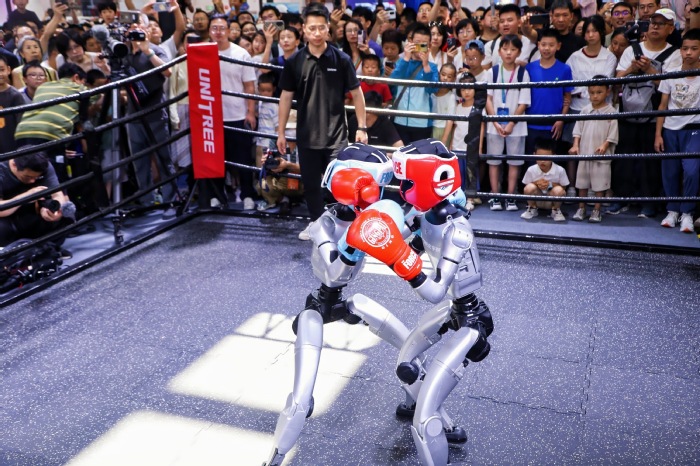

大会上,精彩的机器人“格斗赛”正在上演。

大会上,精彩的机器人“格斗赛”正在上演。

?

人形机器人成为贴心“小帮手“,将衣物送进洗衣机。

人形机器人成为贴心“小帮手“,将衣物送进洗衣机。

?

人形机器人为现场的小朋友装爆米花。均由主办方供图

人形机器人为现场的小朋友装爆米花。均由主办方供图

顶尖交流引领技术浪潮

步入会场,“让机器人更智慧,让具身体更智能”的主题标语格外醒目,精准锚定了本届大会的核心使命——推动机器人技术向更高阶的智能化跃进。

2015年,在工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民政府的指导和支持下,中国电子学会组织召开了首届世界机器人大会。

十年积淀,厚积薄发。10年间,世界机器人大会累计召开200余场论坛,邀请2200余位专家做主旨报告,为全球机器人领域的专家学者、企业家与广大科技工作者打开了一扇了解国际科技动向、洞察产业发展趋势的“智慧之窗”。

漫步展厅内,200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品琳琅满目。今年的机器人类型运动能力显著增强,通过AI控制算法的优化,国产机器人可实现毫秒级动作响应,稳定性、灵活性、连贯性持续提升。

在“中国智造”进程中,核心元件国产化取得了显著进展。曾经严重依赖进口的精密减速器、高性能伺服驱动、智能控制器等关键零部件,如今已形成丰富且多样化的自有产品谱系。

以人形机器人为例,十年前它们仅能实现简单的肢体控制,而如今,这些机器人不仅具备了聪慧的“大脑”、敏捷的“小脑”,还拥有了灵活的“肢体”。这一切都得益于国产无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠等核心零部件的应用。

对此,深圳市人工智能与机器人研究院常务副院长、广东省具身智能机器人创新中心董事长丁宁深有感触:“两年前,我们一个人形机器人中,国产部件占比可能只有30%左右,很多核心元器件依赖德国等国外供应商。而今年,这一比例已超过80%。”

展区里,国家地方共建具身智能机器人创新中心、国家地方共建人形机器人创新中心以及多个省级机器人创新中心也纷纷亮相,展示了各自在技术研发、产业转化方面的最新进展。

受中国电子学会邀请,深圳市人工智能与机器人研究院、广东省具身智能机器人创新中心今年已是第二次参会。在丁宁看来,这不仅是一次展览,更是一次“对标”与“对话”。“我们代表的是广东这一科技创新高地,参与这场国际性的盛会,不仅是为了展示成果,也是为了在活动中汲取经验、寻找合作。”

此外,在展厅的一隅,一抹紫荆花标志格外引人注目——这是今年大会首次设立的香港展团。

据香港展台负责人介绍,香港展区共组织五家代表性香港企业及高校参展,涵盖了人工智能、传感器、机器人等多个领域的产品。

“内地机器人市场正处于蓬勃发展的阶段,这为我们提供了难得的机会。我们积极与中国电子学会保持联系,希望通过这个平台,将香港的优秀企业和创新项目带到内地,促进双方的技术交流与合作。”香港展台负责人表示。

“大会不仅为探索新机器人产品、发现新技术提供了重要平台,同时也为年轻人提供了宝贵的学习机会。”国际机器人联合会主席Takayuki Ito(伊藤贵之)说道。而这股年轻的力量,在大会同期、同地举办的2025世界机器人大赛北京锦标赛的赛场上尤为鲜明。

清华大学生物医学工程学院吴昊霖老师已连续七年参与2025世界机器人大赛—BCI脑控机器人大赛的筹备与执行,他坦言:“这七年,该赛事已成为我国脑机接口领域具有顶尖影响力的竞技平台之一。”

“比赛只是起点。很多高校团队在比赛中崭露头角后,顺势成立了公司。”吴昊霖欣慰地表示,通过这个平台,很好地实现了让中国脑机接口领域的顶尖青年力量被看见、被激励、被转化。

做好推动产业发展的“加速器”

在广东省具身智能机器人创新中心的展台前,几位意大利企业代表驻足良久,对擎羽科技研发的全球首款仿生具身机械臂表现出了浓厚兴趣。他们不仅当场询价,还热切与丁宁和擎羽科技的代表交换了联系方式,表示十分期待进一步合作。

这一场景在会场比比皆是,而这也正是中国机器人产业蓬勃发展的缩影。自2015年首届世界机器人大会以来,我国工业机器人产量从3.3万套增长至2024年的55.6万套,服务机器人产量也从2020年的662.3万套攀升至2025年的1051.9万套。

十年来,世界机器人大会不仅有力助推技术突破,更让机器人从实验室走向工厂、医院、家庭,融入真实而复杂的生活现场。

工业和信息化部副部长辛国斌指出,今年上半年,机器人产业营业收入同比增长27.8%,工业机器人和服务机器人产量同比分别增长35.6%和25.5%,连续12年位居全球最大工业机器人应用市场。

热闹的展会上,不仅有大载重工业机器人、仿生蜜蜂等尖端成果,还有今年当之无愧的“顶流”——人形机器人。50多家人形机器人整机企业参展,相比去年翻了一倍,创同类展会之最。它们可以化身“运动员”,打拳击、跳舞、踢球,也可以变成“打工人”,娴熟地叠衣、分拣、搬运、做咖啡甚至摊煎饼。

这些看似简单的动作背后,是无数次的技术迭代与创新。宇树科技自2018年起连续多年参加世界机器人大会,该公司市场总监黄嘉玮表示:“世界机器人大会是我们每年参展面积最大、产品展示最全面的平台。”

他指出,大会为用户深入了解宇树最新产品及其性能提供了重要窗口,也使普通观众能够触及行业最前沿的技术发展。更重要的是,世界机器人大会在技术转化与商业落地中扮演了关键的角色。近年来,宇树科技多次选择在大会期间首发新品,借助这一高影响力平台迅速扩大市场声量。

“通过大会的曝光和行业联动,我们深度与客户交流。”黄嘉玮表示,“目前多款新产品已进入量产冲刺阶段,力争在年底前实现批量交付,满足不断增长的国内外订单需求。”

除了“老玩家”,“新玩家”也在积极借助世界机器人大会加速成长。

深圳众擎机器人是一家成立还不足两年的新兴企业,在连续参与两届世界机器人大会中,他们展示了不断完善的产品矩阵。众擎新媒体经理岑梓宾谈到,世界机器人大会为企业带来了广泛的行业交流机会,并提升了品牌知名度。“通过与众多用户、同行交流,使我们能够清晰地把握行业技术发展的趋势,从而反哺我们自身的技术规划路线。”

岑梓宾还强调,大会让整个行业的发展动态更加透明,增强了企业和从业者的信心,并通过观察和学习友商的进步,激励企业不断提升,推动了整个机器人产业生态的持续繁荣。

架好国际合作的“桥梁”

十年来,中国电子学会主动拓展国际合作版图,发起成立世界机器人合作组织,成员单位覆盖全球10余个国家和地区的35家科研机构、行业组织与领军企业;大会的国际支持机构也从首届的12家增长至本届的28家,“朋友圈”不断扩大,合作网络日益紧密。

国际机器人联合会技术委员会主席Alexander Verl表示,世界机器人大会对推动具身智能等前沿领域的国际科研交流产生了积极影响。“不同的参会人群在这里相遇,再激发出多元化的视角。”他指出,大会不仅提供了交流与合作的机会,并有助于参会者深入了解当前行业技术标准的高度。

自2015年世界机器人大会创办之初,瑞士工业巨头ABB集团便连续十年参展,见证并参与了大会的成长与影响力的扩展。

“大会在技术展示、市场拓展和合作对接等方面,为我们企业提供了全方位支持。”ABB机器人中国区传播负责人顾伟薇说,大会通过开展丰富的论坛和展览活动,不仅汇聚了来自全球各国和地区机器人协会的最新发展成果,还邀请国际化机器人品牌与中国本土制造企业同台亮相。

这一过程也是全球机器人产业深度融合的体现。从单向引进到双向互动,从技术追随到协同创新,世界机器人大会正成为中外企业对话、思想碰撞与资源对接的关键平台。

专题论坛上,美国自动化促进协会主席Jeff Burnstein对北美乃至全球机器人产业的发展趋势进行了剖析。在他看来,人工智能与新型技术正深刻重塑机器人领域,不仅拓展了机器人的能力边界,也使其在执行复杂任务、适应多样化场景方面展现出前所未有的潜力。

尽管完全自主的人形机器人尚未普及,但他相信,只要在“正确的道路上行走”,这一目标终将实现。“中国在这方面的投资非常坚定并且创新非常快,而其他国家也应该做同样的事情。”

十年磨砺,世界机器人大会已成功锻造成链接全球机器人创新资源、促进跨国协作与产业升级的超级枢纽。它正以前所未有的开放姿态,携手全球伙伴,共同奏响机器人产业迈向更加智慧、协作、共赢未来的华彩乐章。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。