8月8日,广东省肇庆市华农节水抗旱稻研究院沙浦育种基地热闹非凡。曾经石块遍地、杂草比人高的旱坡荒地,如今已化作金灿灿的稻田,收割机在田间忙碌作业,进行着头季收割。经现场测产,采用直播旱管方式的节水抗旱稻优质品种“旱优78”,亩产量达640.9公斤。

当天,节水抗旱稻“我选我秀”新品种评选暨边际土地复耕应用现场观摩会在此举行。来自全国节水抗旱稻全产业链创新联盟的23家成员单位,带着83份新品种展开激烈比拼。最终,“旱优78”“旱优320”“旱优761”“旱优小丝苗”等10个品种(组合)脱颖而出,获评“我选我秀”十大优秀品种。

“聚焦‘节水抗旱稻’这一农业科技成果与‘边际土地复耕’种源创新成果,意义重大。节水抗旱稻为应对水资源约束趋紧、气候变化挑战、挖掘边际土地潜力、保障粮食单产提升开辟了全新路径。”上海市农业农村委员会党组成员、副主任陆峥嵘现场观摩后表示。

收割机在田间忙碌作业。朱汉斌摄,下同

收割机在田间忙碌作业。朱汉斌摄,下同

?

科技赋能:从0到1的突破

在农业领域,耕地撂荒如同顽疾,严重威胁国家粮食安全。而节水抗旱稻的出现,宛如一道曙光,为破解这一难题带来了希望,让撂荒地变身丰产田,上演了一场震撼的“绿色革命”。

节水抗旱稻,是一种兼具水稻和旱稻特性的新类型栽培稻,适用于水田旱种、低畦易涝旱地种、山坡地撂荒地旱种等多类种植场景。其育种理念与策略由上海市农业生物基因中心首席科学家罗利军于2009年率先提出,核心是在水稻基础上,引进陆稻的节水抗旱特性进行培育。

作为我国节水抗旱稻研究的开拓者,罗利军团队历经20余年攻关,成功将旱稻的节水、抗旱、易种特性融入优良水稻品种,实现了这一稻作类型从0到1的突破。他主持的“水稻遗传资源的创制保护和研究利用”项目,荣获2020年度国家科技进步奖一等奖。这也是上海市农业领域研究成果首次获得这一奖项。

罗利军教授(右一)接受媒体采访。

罗利军教授(右一)接受媒体采访。

?

“节水抗旱稻的诞生,从种质层面打破了水稻对水资源的过度依赖。”罗利军对《中国科学报》表示,节水抗旱稻就是在最优水稻品种基础上,整合旱稻的节水、抗旱、易种三个特性育成的新型稻作类型。与传统水稻种植相比,其生长无需泡水、插秧,能节约用水约50%,减碳量达90%以上,且不易形成农业面源污染。除水田外,还可在旱地、山坡地等地类种植。

上海市农业科学院党委书记、院长蔡友铭表示,罗利军团队潜心研究20多年,利用节水抗旱稻品种与技术激活边际土地的有效利用,是利国利民的科技实践。节水抗旱稻事业自去年扎根广州后,进展迅速,成果喜人,在广东边际土地复垦应用场景中展现出广阔的前景。

记者了解到,华南农业大学与节水抗旱稻结缘于2024年2月。当时,华南农业大学与上海市农业生物基因中心签署全面战略合作协议,华南农业大学节水抗旱稻绿色产业研究院同步揭牌,罗利军任院长。包括张启发、李家洋、罗锡文等8位院士在内的13位专家,担任研究院学术委员会委员。

显著优势:多场景绽放光彩

“‘旱优78’不仅有较强的抗旱性、耐贫瘠性,还有很强的再生能力。”在沙浦育种基地举行的边际土地复耕应用现场观摩会上,华南农业大学节水抗旱稻绿色产业研究院教授余新桥介绍,头季收割后,经过半个多月的生长,再生苗生长状况良好,预计二季也能有不错的产量。

据介绍,和传统水稻种植不同,节水抗旱稻没有育秧、移栽等环节,只要把种子撒到地里即可,整个生长周期无须人为灌溉,靠“天落水”就能稳产550公斤/亩以上。该品种生育期120天左右,具有“茎秆粗壮,耐肥性好”等特点,属于大穗型品种,丰产性较好,抗倒伏能力较强,适合广东地区种植。

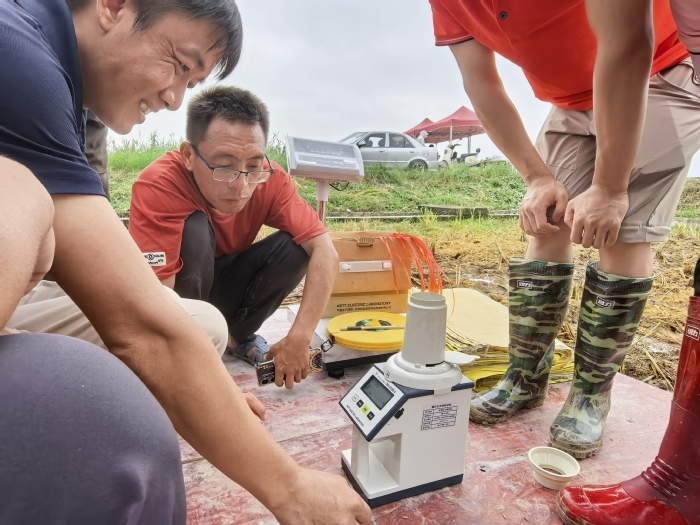

现场测产中检测稻谷含水量。

现场测产中检测稻谷含水量。

?

2024年8月,节水抗旱稻首次大规模亮相广东。位于广东省佛山市三水区大塘镇的种植示范田里,全生育期直播旱管节水抗旱稻克服了砂质土壤不保水、灌溉系统末端不易引水的问题,生产成本比常规水稻的减少1/3,产量达到500公斤每亩。目前,这种直播旱管的再生稻生产模式已应用于肇庆市怀集县6000多亩边际复垦地上。

今年6月,华南农业大学与肇庆市政府携手,共建肇庆市华农节水抗旱稻研究院。该研究院将聚焦深化节水抗旱稻绿色产业研究,加速推动节水抗旱稻科研成果转化与应用,着力培育农业新质生产力,为农业提质增效注入强劲动力。

“研究院自3月筹建、6月揭牌以来,短短半年成果显著,尤其在打造撂荒地复垦应用推广样板上超额完成任务,发展势头强劲。未来要在平台建设、技术创新、交流合作三方面发力。”华南农业大学党委副书记、校长薛红卫表示。

凭借着新垦地、荒地、山坡地、盐碱地来者不拒的“钝感力”,节水抗旱稻正成为破解边际土地粮食困局的“金钥匙”。“我们聚焦节水抗旱稻全产业链的发展,尽快选育出适合华南地区的高产优质节水抗旱稻新品种,通过产品与技术支撑高科技附加值种业企业的建立与发展。”罗利军说。

沪粤携手:开辟农业新领域

作为节水抗旱稻的“策源地”,上海将持续加大对种源创新的支持力度,优化创新生态,巩固和提升策源优势。而广东作为改革开放的前沿和经济大省,面对粮食自给率低的严峻挑战,大胆实践,引进节水抗旱稻并不断推广。

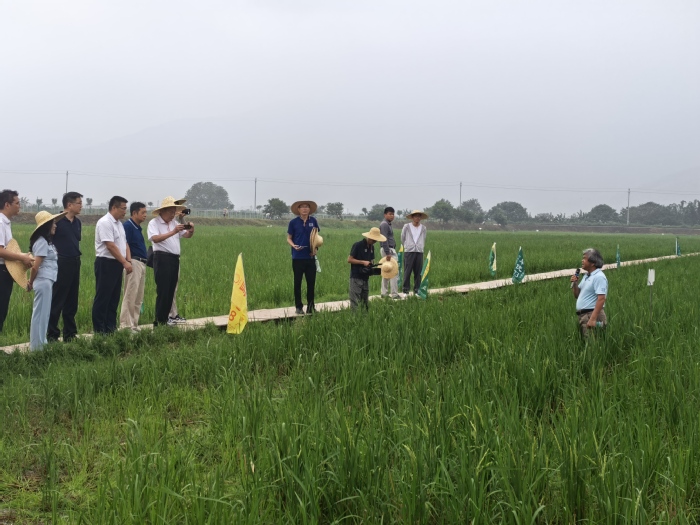

边际土地复耕应用现场观摩。

边际土地复耕应用现场观摩。

?

全国农业技术推广服务中心品种区试处处长曾波认为,节水抗旱稻的研发和推广,为破解资源环境约束、挖掘粮食增产新空间提供了关键路径和有力武器。“仅在广东,如果科学复耕推广节水抗旱稻,有望新增稻谷200万吨,将显著提升区域粮食自给能力。”他说。

“节水抗旱稻完全可以解决广东撂荒地问题。”针对广东省粮食安全需求,罗利军团队制定了《基于节水抗旱稻的新增4亿公斤粮食行动方案》。“我们计划用5年时间,通过发展节水抗旱稻实现撂荒地规模化复耕100万亩,新增稻谷产量4亿公斤。”罗利军说。

“节水抗旱稻最大的优势就是种植简单、产量稳,能大幅减少劳动量。”罗利军强调,节水抗旱稻不是替代传统水稻,而是为边际土地提供解决方案。全国节水抗旱稻全产业链创新联盟将以“1522”计划为目标,选育新品种、推广节水抗旱稻,把荒坡地、盐碱地等变成丰收田,为“藏粮于地、藏粮于技”贡献力量。

“智慧农业是现在农业发展的新方向,无人农场是实现智慧农业的重要途径。”中国工程院院士、华南农业大学教授罗锡文对《中国科学报》表示,其团队将努力将无人农场技术应用在节水抗旱稻的种植中,早日实现“铁牛下地,专家种田”的美好愿景。

罗锡文院士(左二)到场观摩。

罗锡文院士(左二)到场观摩。

?

在节水抗旱稻的引领下,撂荒地正逐渐崛起为“新粮仓”,为保障国家粮食安全、推动农业可持续发展注入新的活力。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。