|

|

|

量子力学诞生100周年—— |

|

哥廷根:不仅是起点,更是反思之地 |

|

|

3月27日,德国哥廷根大学博物馆“知识论坛”推出的纪念量子力学诞生100周年哥廷根特展开幕,展览将持续至10月5日。笔者于7月初参观了该展览。有意思的是,特展名“Was zum Quant?!”其实是玩了一个德语中的文字游戏,带着比较戏谑通俗的语气,类似“量子啥玩意儿”。笔者根据中文习惯译为“量子知多少”。

展览海报。拍摄者:MI Gottingen

展览海报。拍摄者:MI Gottingen

?

100年前,位于德国的哥廷根在塑造我们今日所知的量子物理学中扮演了核心角色,为量子力学的兴起提供了肥沃土壤,如今又以这一展览展示了其在科学史中的独特地位与贡献,使人们了解到百年来发生在哥廷根的故事。

该展览作为德国“量子2025”(Quantum 2025)系列活动的重要环节,由知识论坛的策展人拉莫娜·德林与克里斯汀·纳瓦策划组织,合作单位包括哥廷根大学物理系以及该校多个档案部门。德国物理学会担任该展览的名誉赞助方。

量子思维的萌芽

展览的第一部分从20世纪初开始,那是一个经典物理学逐渐显现局限性的时代。光的性质、原子的结构、光与物质的相互作用等问题无法通过经典物理学的连续性观念得以解释。1900年,德国物理学家马克斯·普朗克提出能量量子化的概念,为之后的量子理论打开了一道新的大门。

展览通过照片、手稿及原始实验器材等,还原了这一理论突破自1900年以来的酝酿历程。其对20世纪10年代至20年代哥廷根物理及数学学科发展的描绘,对马克斯·玻恩、维尔纳·海森堡、帕斯夸尔·约尔丹等人开创性工作的梳理,把观众带到了哥廷根高度活跃的科学氛围中。

此外,展览还通过动画视频、互动实验、粒子模型等多种方式,介绍了量子、光的波粒二象性,测不准原理,量子跃迁等基本原理,有很强的科普性。

展览不仅展示了各项前沿理论的诞生,也揭示了这些理论背后所依托的制度基础与组织支撑。例如,通过展示数学家大卫·希尔伯特的发表作品、指导的诸多毕业论文、签署的文件及其关系网络,突出了他在学术上的卓著成就,及他作为科学组织者在量子力学的形成中发挥的关键作用。他继承并发展了费利克斯·克莱因的事业,致力于将哥廷根大学打造为世界数学及自然科学重镇。作为沃尔夫斯凯尔奖项委员会的主席,希尔伯特积极物色优秀学者。丹麦物理学家尼尔斯·玻尔正是通过这一奖项的资助得以短期赴哥廷根大学任教,从而加强了与德国学界的互动。

1920年4月,玻恩被任命为哥廷根大学教授。他不仅在理论研究方面建树颇丰,更擅长组织与管理。他通过一系列谈判与协调,在人员编制与研究资源方面极大增强了哥廷根大学的物理学实力。由此,哥廷根大学物理系形成了4个主要研究机构:物理学家罗伯特·维查德·波耳领导的第一实验物理研究所、物理学家詹姆斯·弗兰克主持的第二实验物理研究所、玻恩主导的理论物理研究所、电学教授马克斯·赖希领导的应用电力研究所。

1922年,数学与自然科学院正式成立,为跨学科研究提供了更为坚实的组织平台。这一系列制度性安排,不仅为量子力学的兴起提供了土壤,也奠定了哥廷根作为世界自然科学中心的地位。

知识的群体生产

展览的第二部分聚焦于量子力学理论诞生的社会条件及科学家群体的科研生活。主办方用意明显,伟大的科学不是天才个人的孤立创造,而是嵌入在具体社群、制度与文化实践中的集体成果。

人们通常会认为,像海森堡1969年记述的那样,他在黑尔戈兰岛上阅读歌德的作品时灵光乍现,一举提出了矩阵力学的框架。但海森堡从黑尔戈兰岛度假回来后,在写给沃尔夫冈·泡利的一封信中呈现了两人关于汉勒效应的讨论。海森堡度假前后的科研生活的记录表明,矩阵力学的许多灵感源于科研日常中与同行的交流和碰撞。

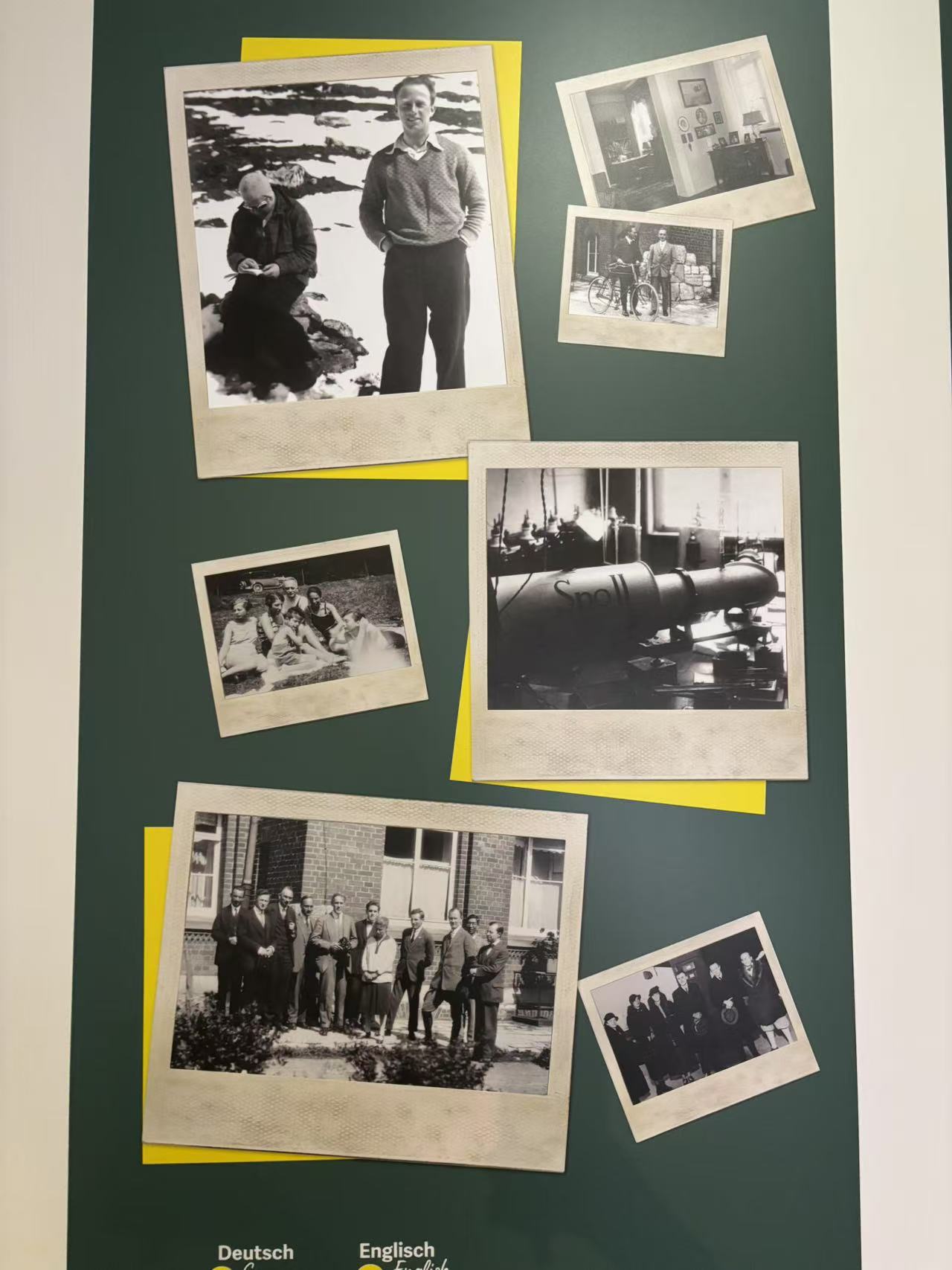

一张当时的地图直观呈现出希尔伯特、玻恩、克莱因、埃米·诺特等科学家比邻而居,他们的住所与数学系、应用数学与力学研究所、图书馆等研究机构都聚集在方圆两公里之内的地方。展览中的几张照片展示了弗兰克、玻恩等人一道骑自行车回家的场景。

乒乓球活动、海滩日光浴、博士毕业聚会、音乐沙龙等,详实的图像与多媒体资料展示了那个年代哥廷根物理学界的日常。这些看似与科研无关的日常活动,实则为思想交流、灵感涌现提供了自由的空间。

科研日常生活剪影。拍摄者:刁珊

科研日常生活剪影。拍摄者:刁珊

?

观众们很容易发现,展示的合影中经常有露西·门辛、玛丽亚·格佩特-梅耶两位女性的身影,包括几张她们的特写照片。这是展览有意为之——强调量子力学的诞生亦有女性科学家的参与。这打破了量子力学的诞生有赖于少数男性天才的叙述偏见,呈现出女性物理学家的重要贡献。

门辛获得博士学位后,前往哥廷根,与玻恩和约尔丹合作,共同完善矩阵力学体系。其间,她重点研究了双原子分子的旋转振动光谱——这是继泡利对氢原子的研究后,新量子力学在物理系统中的首批实际应用之一。

格佩特-梅耶于1930年在玻恩的指导下,完成关于双光子吸收的博士论文,第一个从理论上解释了双光子吸收过程。此后,她发展了解释原子核壳层结构的数学模型,并于1963年与德国物理学家约翰内斯·汉斯·丹尼尔·延森、美籍物理学家尤金·保罗·维格纳共同获得了诺贝尔物理学奖。

动荡时代中的道德选择

展览上,一张科学家的逃亡路线图引起了笔者的注意,1933年后不少世界顶尖的学者被迫离开哥廷根,逃往世界各地避难。历史迈入了至暗时刻。展览的第三部分聚焦于纳粹时代对德国科学界的冲击,特别是对犹太科学家的迫害与驱逐。

玻恩因其犹太身份失去了教授职位,不得不流亡英国。展览呈现了他的流亡生活记录以及与同行的通信,这是一位科学家在政治高压下的坚守与挣扎。但是,也有学者选择了妥协或沉默,玻恩的助手约尔丹持右翼保守主义政治立场,并于1933年加入纳粹党及冲锋队,通过报刊文章宣扬纳粹意识形态。海森堡则刻意与政治保持距离,1937年,他被党卫军归类为“不问政治的学者”,同时他的民族主义情结使他多次拒绝美国多所大学的邀请。

这些学者的不同姿态成为展览中深具批判性的部分。科学家的社会角色应当如何定位?在真理与意识形态的夹缝中,科研还能保持中立吗?展览未作道德评判,只是提供丰富的史料与多维度的观察视角,引导观众反思知识生产与政治现实之间的复杂互动。

量子革命的现实图景

量子力学从一开始就是一门“反直觉”的理论,但它带来的技术变革却极为具体、可感。展览的第四部分通过丰富多样的实例以及概念图,带领观众走进量子科技的当下与未来。

三块电子屏依次展出了量子理论推动的多项关键技术:晶体管与半导体的诞生使计算机走进日常生活;激光广泛应用于医疗、通信、军事等领域;核磁共振仪成为医院诊断的必备工具;量子计算、量子加密通信、量子雷达等技术更预示着新一轮科技革命的到来。观众可以通过点击屏幕上的任意一项技术发明以获得更具体的讲解。

展览靠近出口的部分还设置了多个互动体验区,观众可以通过虚拟实验理解“叠加态”“纠缠态”等基本概念,还可以通过放置的威尔逊云室直接观察放射性粒子的痕迹。由青少年创作的游戏化、戏剧化的装置以及艺术作品,让观众在展览中深入探索量子世界。这种方式吸引了各年龄段的观众,也体现了主办方为跨界融合及互动化、游戏化作出的努力。

笔者花了近3个小时参观展览,在多件展品及介绍前驻足良久。

该展览不仅是一堂量子物理的通识课,更是一面镜子,照见了科学的社会根基与文化维度。从学术圈的对话、科学家的生活方式,到政治制度的干扰与技术应用的延展,量子力学百年发展的脉络被细致地编织为一张知识与社会相互交织的网络。该展览不仅是一次对量子力学发展的纪念,更是一场关于科学何以可能、为何重要的深度反思。

哥廷根,这座曾经聚集了普朗克、玻恩、海森堡、格佩特-梅耶等顶尖学者的大学城,通过这个展览,再次提醒人们,科学并非抽象的天国,而是一种嵌入社会与文化中的实践。在今日科技深刻重塑世界秩序的背景下,展览带给人们一个现实的启示:我们需要的不仅是更快的技术,更是对科学、社会与人类命运之间关系的深刻理解。

(作者单位:中国科学院自然科学史研究所)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。