|

|

|

|

|

聚焦单晶半导体各向异性构效关系,中国学者受邀撰写综述 |

|

|

近日,华东理工大学材料科学与工程学院教授杨化桂、副教授刘鹏飞团队,联合华东师范大学教授王雪璐,应《德国应用化学》邀请撰写综述论文,系统总结了近年来单晶催化剂在光(电)催化反应中晶面、晶向相关的各向异性特征与调控策略,揭示了晶体构型与反应机制之间的多尺度耦合关系。

单晶半导体的光(电)催化性能普遍呈现出明显的晶面、晶向依赖性,因其可控的晶体取向和高度有序的结构构型,为构建高效能量转化的光(电)催化体系提供了重要材料基础。

2008年,杨化桂首次提出无机非金属离子调控晶态半导体取向生长理论,开创了基于晶面各向异性结构设计光(电)催化材料的研究范式。而后十几年间的系列研究表明,晶体各向异性广泛影响光吸收能力、光生载流子迁移路径、表面活性位点分布及关键中间体吸附与转化机制,仅依赖材料的整体组成或宏观结构已难以准确预测其光(电)催化行为。同时,单晶材料在界面结构设计、晶面精确调控及器件集成兼容性等方面仍面临诸多挑战。

因此,亟需从材料合成、原位及工况表征、理论模拟等多个维度出发,深入揭示晶面诱导的结构与性能关系,构建可推广的各向异性晶体结构调控范式,为高效光(电)催化体系的精准设计与工程应用提供理论与方法支撑。

文中聚焦单晶半导体在光(电)催化中的各向异性构效关系,系统回顾了近年来关于晶面、晶向依赖性对光(电)催化行为影响的研究进展,重点解析了不同晶面取向与表面原子构型所引发的电子结构调控效应、光生载流子迁移路径重构、界面反应动力学变化,阐明了晶体各向异性在提升太阳能转化反应效率中的核心作用。

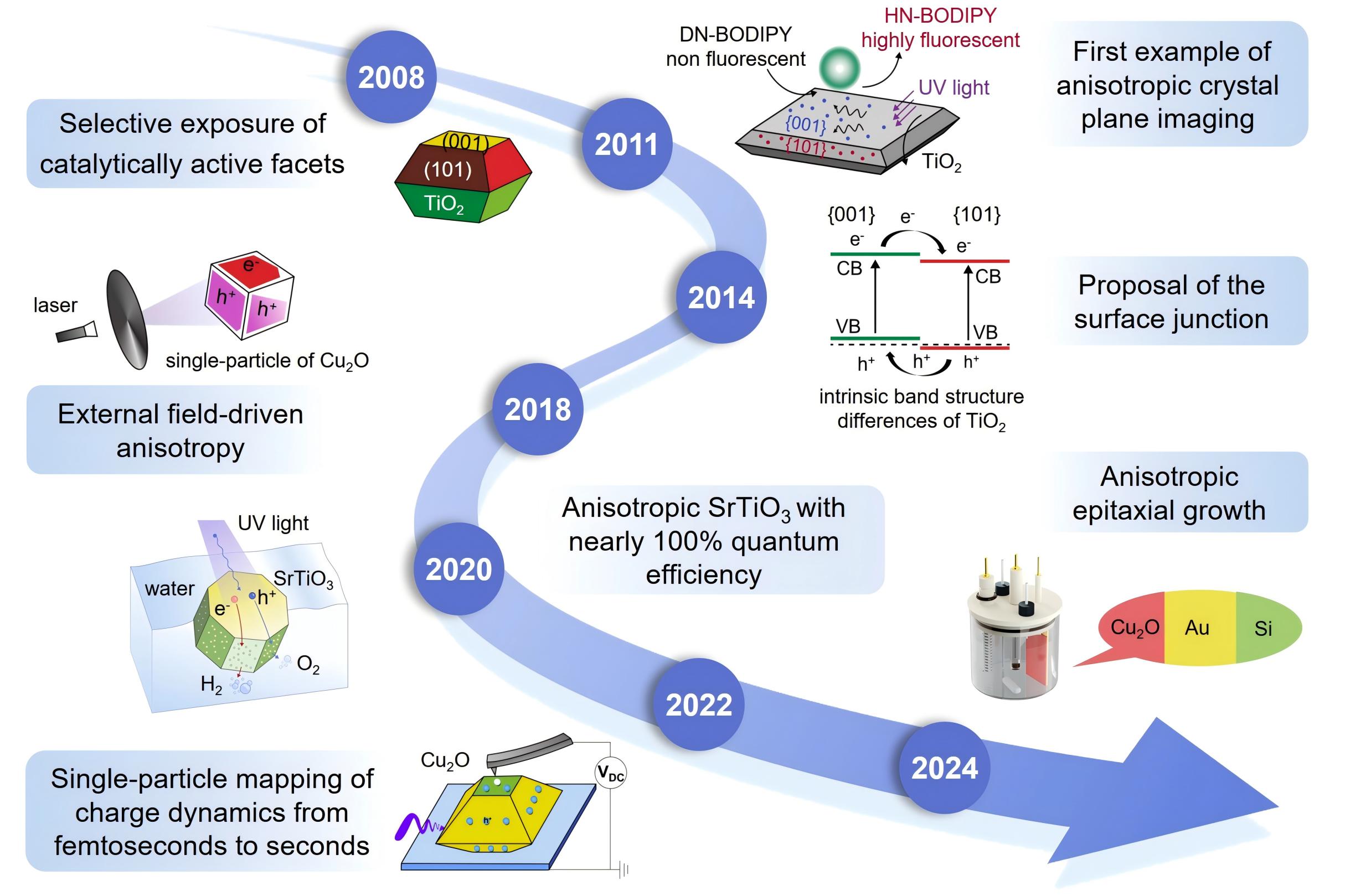

各向异性半导体光(电)催化剂的发展历程和重要研究成果。图片由研究团队提供

各向异性半导体光(电)催化剂的发展历程和重要研究成果。图片由研究团队提供

?

此外,作者对未来构建高性能光(电)催化体系的发展方向提出展望,包括:提升对晶面、晶向诱导结构—性能关系的认知深度;发展更高时空分辨率的原位、准原位表征手段,以追踪反应过程中晶面功能动态演化;设计具备可控取向、界面兼容性强的单晶器件结构;构建集成理论计算、实验验证与机器学习协同驱动的多尺度建模平台。

文中指出,随着各向异性调控策略与表征技术的持续发展,将有望打破传统催化剂性能优化的瓶颈,推动单晶材料从基础研究走向功能化器件集成,为太阳能转化、碳中和技术等领域提供强有力的结构设计工具与理论指导。

相关论文信息:https://doi.org/10.1002/anie.202511706

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。