华东理工大学药学院教授唐赟团队,通过整合ADMET性质、理化性质以及可合成性,构建了一个全新的成药性预测模型,可为候选药物分子提供更综合、更具解释性的成药性评估。相关研究近日发表于美国化学会的《药物化学杂志》。

据统计,平均每10000个化合物中只有1个化合物最终可能成为药物。临床前的类药性研究是关键环节,可帮助研究人员快速、精确地判断化合物作为潜在药物的可行性。传统的类药性评估多以经验法则为基础,虽便于快速筛选,却难以精细区分候选物的优劣。加权函数方法则对毒性等关键安全性维度考虑不足,易导致评价不全面。为此,亟需一种统一、可推广且可解释的类药性评价范式。

研究团队建立了一种基于三元组对比学习的变分自编码框架(CLVAE)方法CLaSP。该方法以分子的ADMET性质为核心,融合经典理化性质与可合成性,并通过半监督的三元组对比损失训练构建了结构良好的“类药”潜空间,进而由潜空间坐标导出可解释的成药性评估。

测试结果显示,该评分方法在多个基准数据集的评估中优于现有方法,且可给出评分成因,并建议优化方向。研究团队系统比较了不同降维方法在构建潜在的成药性评价空间中的表现,CLVAE方法表现最佳。多类数据集上系统评估结果显示,CLaSP能输出可与药物优化流程直接对接的综合评分,在不同数据来源与化学空间上均表现出良好的判别力与适用性,具有较强的应用潜力。

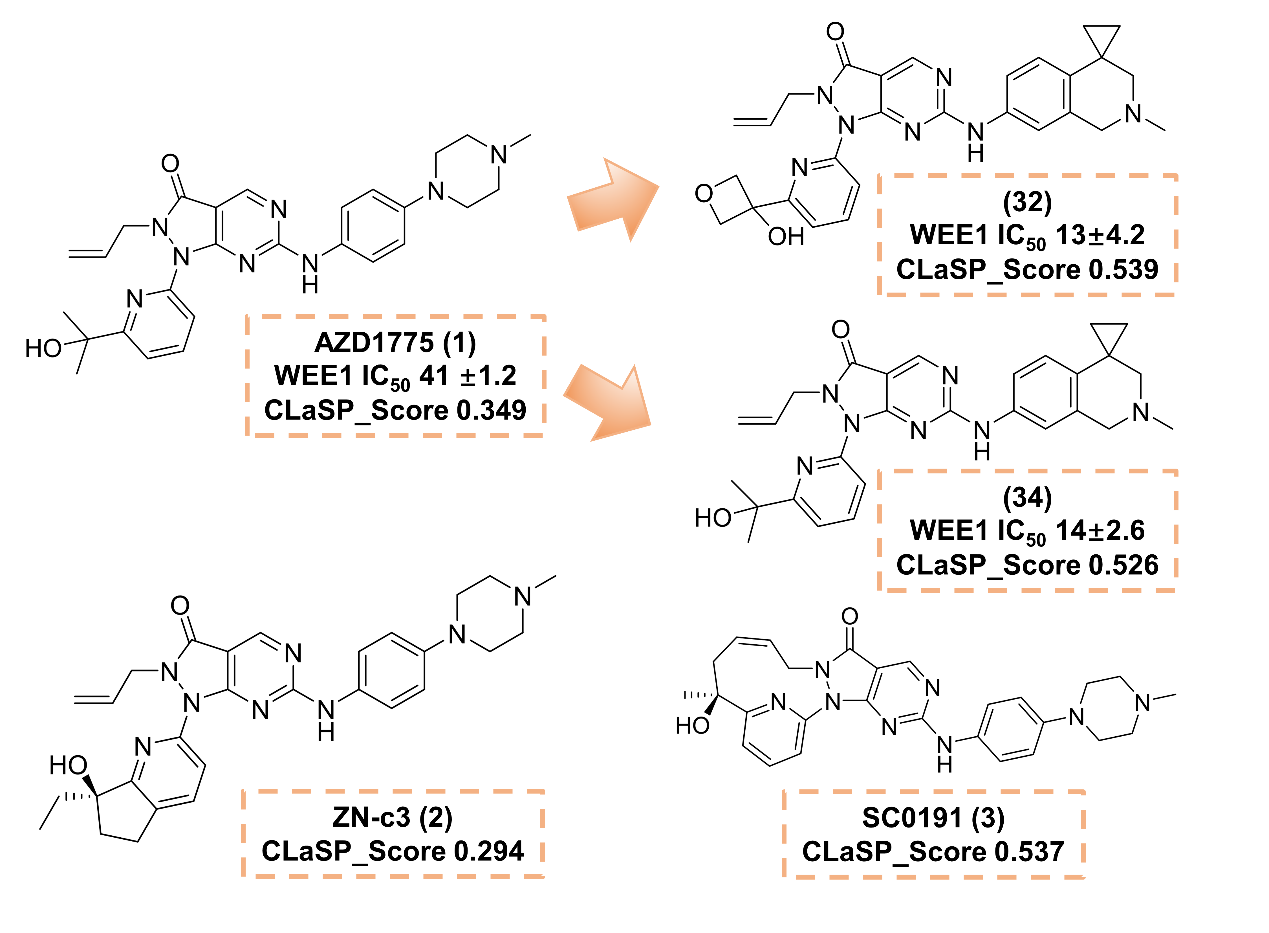

研究团队还针对Wee1抑制剂开展了案例研究,证实该方法可准确刻画Wee1抑制剂的性质优化轨迹,显示出良好的应用潜力,有望为早期筛选、系列优选与先导优化提供可量化、可解释的决策参考。

CLaSP评分在Wee1抑制剂中的案例研究。图片由研究团队提供

CLaSP评分在Wee1抑制剂中的案例研究。图片由研究团队提供

?

相关论文信息:https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.5c01618

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。