河西走廊戈壁滩上,千亩葡萄园整齐排列,藤蔓缠绕,绿叶铺展,一串串葡萄在阳光下透出诱人的光泽。远处,一群身穿白色工作服的人穿梭在葡萄架间,低头查看,记录数据。他们不是医生,而是甘肃农业大学的科研人员与学生。这里是甘肃农业大学河西走廊酿酒葡萄产业专家院的科研基地,也是科技与农业紧密结合的生动实践场。

今年8月,记者来到了河西走廊酿酒葡萄产业专家院,实地探访了这片科研基地。在基地内,见到了甘肃农业大学河西走廊酿酒葡萄产业专家院的首席专家——毛娟教授。“作为农业研究的科研人员,最好的论文就是把科研成果种出来,写在大地上。”毛娟如是说。而在她身边,学生们也正以实际行动践行着这一理念。

河西走廊酿酒葡萄产业专家院葡萄园。叶满山摄。

河西走廊酿酒葡萄产业专家院葡萄园。叶满山摄。

?

科研创新:品种选育与栽培技术双轮驱动

河西走廊得天独厚的自然条件,为酿酒葡萄的生长提供了理想环境。然而,如何充分利用这一优势,培育出适合当地气候和土壤条件的优质酿酒葡萄品种,成为毛娟团队科研工作的首要任务。

自2019年起,毛娟团队便与武威市林业科学研究院紧密合作,在河西走廊地区持续开展酿酒葡萄的杂交育种工作。

“我们希望通过常规杂交,结合现代生物技术,目标是选育出抗寒性强、品质优良的酿酒葡萄品种,以减少埋土越冬的成本和风险。”毛娟表示。经过多年的不懈努力,团队已成功选育出多个具有优良农艺性状和抗逆性的杂交单株,部分品种已进入中试阶段,展现出良好的商业化前景。

据了解,河西走廊降水稀少,蒸发量大,日照充足,昼夜温差大,非常适合酿酒葡萄种植,但当地主栽品种长期面临冬季冻害、春季干旱和夏季高温等抗逆性不足的问题。专家院希望通过杂交育种,将本土抗性强的葡萄(左山1号、左优红等)与优质酿酒品种杂交,培育出既抗寒冷气候又能保持酿酒品质的新品系。

目前,团队已选育出一批具有优良抗寒性和品质的单株,有望实现不用埋土可以安全越冬。“虽然果树品种的选育需要较长时间,但我们有信心在不久的将来取得突破。”毛娟表示,“这是我的一个梦想,我知道这项成果可能需要几年甚至十几年的付出,但我的信心不变,争取早日培育出适合西北地区种植的抗寒酿酒葡萄新品种。”

“在杂交育种试验里,我亲手参与了葡萄品种改良的关键环节,还深刻体会到传统育种技术在现代葡萄产业中的重要性,尤其是在河西走廊这样的特殊生态区。”作为学生之一的博士苟惠敏表示,“葡萄杂交育种是一个长期而艰苦的过程,但是课题组每年都在坚持,希望我们目前收获并育种移栽到武威的葡萄苗中有我们的目标株系。”

在栽培技术方面,团队同样取得了显著成果。针对河西走廊地区冬季寒冷、春季干旱的气候特点,团队研发了机械化栽培技术,有效解决了酿酒葡萄出土和埋土过程中人工成本高、效率低的问题。

“目前,埋土过程已基本实现机械化,但出土仍需大量人工。”毛娟介绍道,“我们正通过调整栽培模式和上架方式,进一步提高机械化水平,降低生产成本。”

苟惠敏也参与了相关研究,她表示:“通过多年参与杂交授粉实验,我掌握了根据需求设计并实施杂交组合的技能。同时,在跟随老师参加技术培训班、现场指导等活动时,更明白了精准农业技术操作、规范化的技术管理对树体生长调节、果品品质提升的重要性。而且从事科研必须与生产对接,明确生产需求,及时高效地解决问题,才能更好地引领生产。”

学生在葡萄试验田工作。叶满山摄。

学生在葡萄试验田工作。叶满山摄。

?

产业服务:专家院模式引领产业升级

作为甘肃农业大学产业服务模式的重要载体,河西走廊酿酒葡萄产业专家院充分发挥了科研与产业紧密结合的优势。“专家院不仅是一个科研平台,更是一个产业服务的窗口。”毛娟解释道,“我们紧贴当地产业需求,与林科院、企业和农户紧密合作,共同攻克产业难题,推动产业升级。”

专家院通过举办技术培训班、现场指导、技术咨询等多种形式,将先进的种植技术和管理经验传授给果农。

苟惠敏在参与这些活动时,亲眼目睹了果农们的巨大变化。“果农们从‘经验种植’到‘科学管理’。在培训中,老师们用课题组同学通过测土配方施肥、差异化灌溉以及精准滴灌等管理葡萄园的实例,打破了多年来的‘经验管理主义’。”苟惠敏表示,如今,果农采用现代技术记录物候期、诊断病虫害,敢尝试新品种新技术,淘汰老品种。风险意识提升,关注市场需求,注重品牌,技术培训等让科研真正落地生产实践。

“我们与企业的合作也非常紧密,通过联合攻关,共同解决产业中的关键技术问题。”毛娟表示,“这种产学研结合的模式不仅促进了科技成果的转化和应用,还推动了产业的快速发展。”在团队的推动下,河西走廊地区的酿酒葡萄产业发生了显著变化。果农的种植水平不断提高,葡萄品质显著提升,企业竞争力不断增强。同时,专家院还积极推动葡萄产业的多元化发展,引导农户发展设施葡萄种植,进一步拓宽了增收渠道。

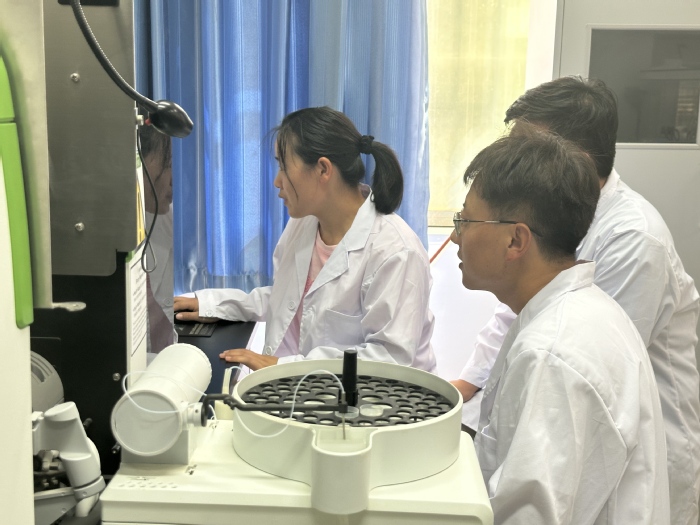

学生们在元素检测室进行实验。叶满山摄。

学生们在元素检测室进行实验。叶满山摄。

?

产学研结合模式:助力学生未来

“自从学了农学,那我们就是农民,而且必须是优秀的农民。”苟惠敏回忆起第一次参与葡萄授粉杂交试验时,内心满是触动。“所有试验,老师们都以身作则,带领大家日出‘去雄’,日落‘剥花药’。使得我们能认认真真地在‘纸上谈兵’,更能在土地里耕耘出累累硕果。”

在专家院的产学研结合模式中,专家院作为桥梁,为学生们提供了去企业进行科研实践的机会,也打通了产业需求与科研创新之间的壁垒。

苟惠敏对此深有感触:“科研思维转变为产业思维,在企业进行科研试验,参与了从育种到酿酒的全过程,让我们能精准定位技术难点。这能为解决今后相关工作中的问题提供经验,节省成本和时间。通过田间和温室试验的挫折积累,形成了技术适配性评估框架,可以预判技术落地的可能性。”

截止目前,专家院依托甘肃农业大学园艺学院果树学博士点、甘肃省重点学科-园艺学,甘肃省葡萄与葡萄酒工程学重点实验室等开展技术创新与服务工作,“十三五”“十四五”期间承担国家或省级科研项目20余项,获省级科技进步一等奖1项、二等奖2项,出版专著6部,发表科技论文100余篇。

“学生在职业发展方面,也具有很多竞争优势。根据之前的科研内容,掌握行业前沿知识,精确对标岗位,增强就业竞争力。在产业项目推进中,熟知建园所需的流程和成本,了解市场导向、风险规避等,增加创业准备度。与科研人员、企业管理者、政策制定者的互动,为未来合作或就业铺路。”毛娟说道。

如今,甘肃农业大学河西走廊酿酒葡萄产业专家院已经成为推动当地产业发展的重要力量,毛娟表示:“从我个人成长经历来看,我认为产学研结合这一模式极具优势。以我们所在的专家院为例,通过高校、研究院所、企业与农户四方资源共享、优势互补,不仅显著提升了产业的科技水平,还在产业服务方面取得了显著成效。”

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。