近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员张干团队与中国林业科学研究院热带林业研究所副研究员王旭团队等合作,在基于树轮核爆碳十四重建历史化石源二氧化碳排放研究方面取得新进展。相关成果发表于《通讯-地球与环境》(Communications Earth & Environment)。

“我们整合了中国南岭百年树轮的核爆碳十四实测数据、和国内外多个站点资料,揭示了20世纪中期核武器试验所释放的碳十四在中国及欧洲大陆的空间分布特征,评估了核武器试验碳十四对化石源二氧化碳排放历史重建的干扰作用。”论文共同通讯作者张干对《中国科学报》表示。

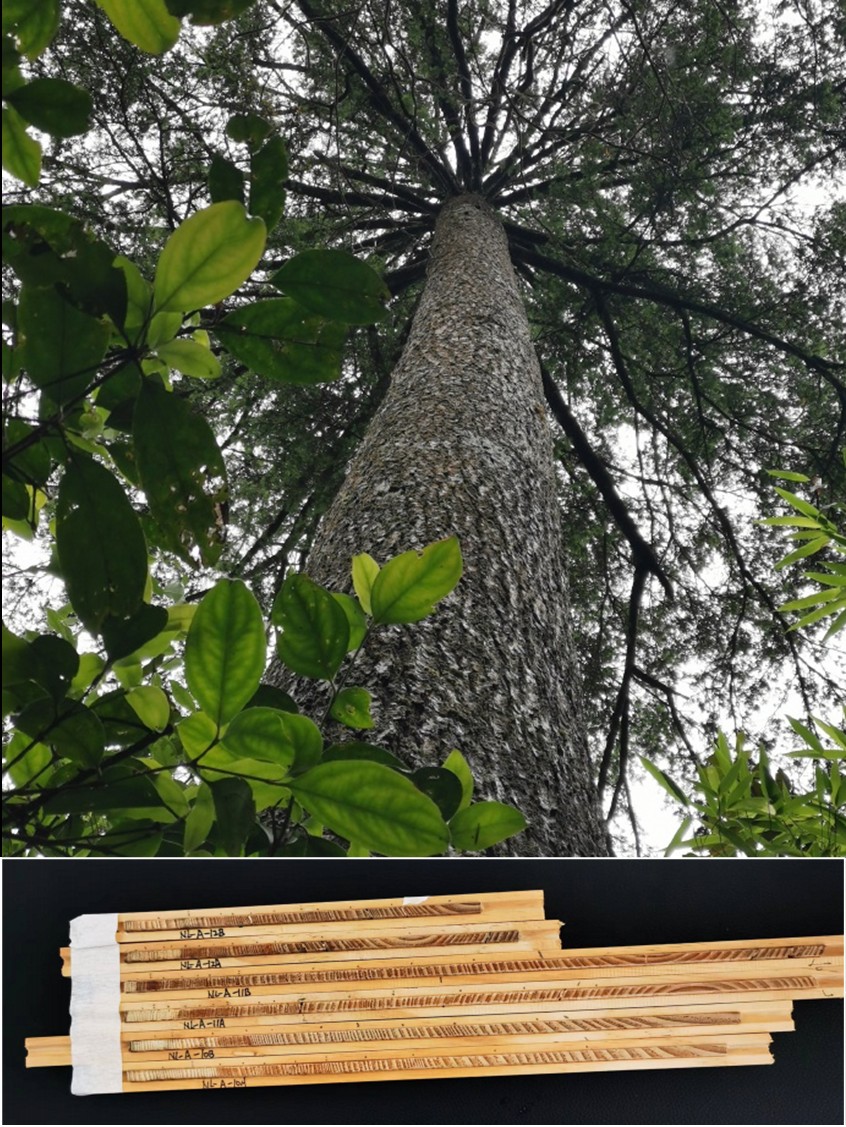

南岭华南五针松(树龄>200年)与树轮样品。张干、王旭 摄

南岭华南五针松(树龄>200年)与树轮样品。张干、王旭 摄

?

树木年轮中的碳十四是重建历史化石源二氧化碳排放的有力工具,但20世纪中期频繁的核武器试验释放大量碳十四,形成“核爆峰值”,增加了基于树轮碳十四重建结果的不确定性。现有研究多采用纬度带或半球尺度建立大气碳十四背景基线,未专门评估核武器试验碳十四源特性及其跨区域大气传输导致的空间差异。

为此,研究团队在国家自然科学基金等项目资助下,提出“历史核爆干扰基于树轮碳十四的化石源二氧化碳排放历史重建”假设。团队采集南岭逾200年树龄的华南五针松树轮样品,测定1921-2020年树木年轮碳十四丰度,并整合我国青海湟中、北京上甸子等地树轮碳十四文献资料及全球公开数据系统分析。结果显示,1965-1985年间,中国背景站碳十四水平显著高于同期相应纬度带参考值和欧洲清洁空气观测站点观测值,且无法用纬度梯度或同期化石源碳排放差异解释。

结合公开的核爆历史资料,团队发现这一异常主要受到新疆罗布泊核试验场(1964-1980年)地面核爆的影响,尤其是低当量核试释放的碳十四所导致的对流层碳十四丰度强烈扰动。大气气流轨迹模拟表明,含核试验碳十四的气团可长距离迁移至中国大部分地区,从而导致我国不同地区树轮样品中对应年份的碳十四丰度随与罗布泊的距离增加而递减,呈现出典型的“源扩散”分布特征。研究团队还通过系统分析,依次排除了化石源碳排放(1965-1985年间)、核电站、宇生碳十四、海-气交换和生物源通量等的影响,证实了核试验的地理位置、当量和类型才是1965–1985年间区域碳十四变化的主导因子。

论文第一作者、中国科学院广州地球化学研究所博士后李静表示,除我国罗布泊外,前苏联在塞米巴拉金斯克、新地岛核试验所排放的碳十四,也可通过大气传输,分别对中国西部及欧洲的碳十四水平造成长距离干扰。塞米巴拉金斯克核试验影响了2400公里外的青海湟中和4000公里外的湘粤南岭;新地岛核试验主要影响北欧和中欧地区,导致多个欧洲背景站点记录到高达110‰的碳十四异常,凸显出核爆对大陆尺度碳十四分布的重要影响。核试验释放的碳十四不仅会在短期内沉降至地面,还可在陆地生态系统的碳循环过程中再释放,从而大幅延长其在森林生态系统中的停留时间,估测可达5-20年。

为量化核爆碳十四干扰对历史化石源二氧化碳估算的影响,研究团队评估了不同碳十四背景设置下西安、北京、深圳和衡山的历史化石源二氧化碳重建偏差,发现若采用欧洲参考站点或同纬度带基线而非本地实测背景值,最高将导致5.4 ppm的化石源二氧化碳系统性误差,相当于一个中等城市(如美国印第安纳波利斯)的碳排放强度。背景选择不当不仅会带来系统偏差,还可能高估城市碳排放增长速率,影响区域碳减排成效和碳中和路径评估。

为提高历史化石源二氧化碳估算准确性、提升政策参考价值,研究团队建议优先采用与研究区域匹配的实测碳十四背景,加快构建不同地区专属性大气碳十四基线,系统整合核爆碳十四的大陆尺度干扰效应,为全球碳排放评估和气候政策制定提供更可靠的化石源二氧化碳历史排放树轮档案。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02532-6

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。