近日,松山湖材料实验室/中国科学院物理研究所研究员黄学杰团队与南方科技大学副教授王启迪团队合作,研究提出了一种双梯度金属层的创新方案,有望推动超高密度锂金属电池走向实用化。相关成果发表于《自然-通讯》(Nature communications)。

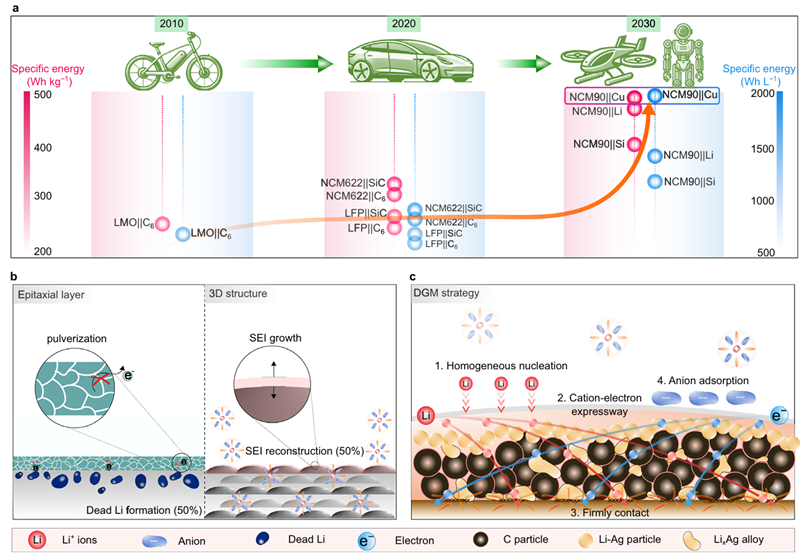

双梯度金属层的概念图(a.锂电池能量密度发展路线图,b.传统金属外延层和三维集流体改性示意图,c.本工作提出的双梯度金属层作用示意图)研究团队供图

双梯度金属层的概念图(a.锂电池能量密度发展路线图,b.传统金属外延层和三维集流体改性示意图,c.本工作提出的双梯度金属层作用示意图)研究团队供图

?

随着低空电动飞行器(如电动垂直起降飞行器)和无人机的兴起,对轻量化、超高比能电池技术的需求日益迫切。而传统的锂离子电池基于“摇椅式”化学原理,已经达到了能量密度瓶颈。一种突破该限制的策略是直接在负极集流体上进行锂的沉积和剥离,与高镍层状三元正极配对,有望实现能量密度的大幅提升,同时降低负极的材料和制造成本。然而,这种设计面临锂库存快速耗尽的挑战,主要是由于电化学孤立锂的不断形成和固体电解质界面的持续重建。

为此,研究团队提出了一种双梯度金属层的创新方案,通过促进均匀的锂沉积和原位形成稳定的固体电解质界面来减少活性锂的损失。这种双梯度界面层的设计思路在于:一是,亲锂的外侧金属层提供了丰富的成核位点,降低了成核过电位。其起伏的结构缓解了局部电流密度高和应力分布不均匀的问题,保证了初始Li沉积均匀,保持了结构的完整性;二是,内部多孔金属-碳层具有混合离子-电子导电性,在电镀/剥离过程中适应Li金属的体积膨胀,同时实现快速的电荷转移反应;三是,碳骨架由于其高模量为Li-Me-C纳米复合层提供了机械支撑,防止了金属的聚集,确保Li-Me合金牢固地粘附在Cu集流器上;四是,金属-碳簇与FSI-阴离子表现出强烈的相互作用,促进了阴离子衍生的稳定固体电解质界面层的形成。

通过SEM、FIB和micro-CT等多种先进表征手段证实,基于双梯度金属层的锂金属电池实现了致密的锂金属沉积,孔隙率低至2.6%。同时,CT结果表明,双梯度金属层和单金属Ag层中的Ag含量相近,但基于传统单层Ag外延层沉积的锂金属表现出更明显的Ag团聚行为。这说明双梯度金属层有效分散了锂金属沉积和剥离过程中不均匀电流诱导的成核驱动力,避免了金属外延层的团聚失效行为。

研究人员按照松山湖材料实验室研制的软包电池标准组装方案,评估了基于双梯度金属层的Ah级软包电池的实际可行性(实际面容量为7.25 mAh cm-2,电压窗口3.4-4.4V)。结果显示,基于普通铜箔组装的电池循环寿命仅为60次,而改性后的电池在160周循环后仍能保持80%的高容量。此外,研究人员还验证了该双梯度金属层的概念不依赖于单一的贵金属Ag,在Al、Sn和Zn等较为廉价的金属上也同样适用,为商业应用指明了方向。

目前,锂离子电池团队正基于这一创新概念,积极研发新一代超高密度电池,有望为电池行业带来新的突破和发展。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-62163-5

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。