讲课的陈涌海(右)。

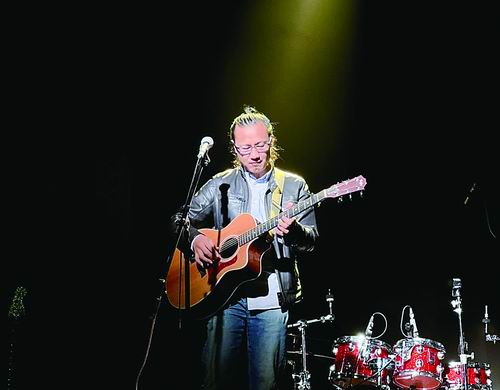

唱摇滚的陈涌海。

爬山的陈涌海。受访者供图

■本报记者 赵宇彤

没几年就退休的陈涌海,近来越发忙碌了。

作为中国科学院半导体研究所研究员、中国科学院大学岗位教授,他的主阵地依旧是科研和课堂。他总能用简洁易懂的语言将半导体材料的光学性质讲透。

话少、严谨、理性,一个典型的理工科博导,是大家对他的初印象。

然而,聚光灯下,陈涌海却有另一副模样:皮衣、牛仔裤、扎着小辫子,抱着一把吉他,用低沉的嗓音嘶吼着歌唱。他发行了不少音乐作品,曾因一时兴起的弹唱《将进酒》而意外走红,还在歌手窦唯专辑的《山水清音图》中担任吉他手,被网友戏称“摇滚博导”。

这两年,他又玩起了虫和草。

蠹鱼、芸草,这两种鲜为人知的一虫一草,激起了陈涌海极大的兴趣,他翻遍资料,沿着前人的足迹实地探寻,写下了32万字博物志,于2024年出版《寻蟫记》和《寻芸记》。

“寻找过程中的思考,有时候比结果更加重要。”7月初,一个雨日午后,陈涌海在结束了一上午的工作后接受了《中国科学报》的专访。他告诉记者,科研、音乐、博物,是他生活的诸多侧面,而不同身份的切换,也藏着他对自我、对生活的思考与探索。

跨界的“虫草专家”

写书的几年里,陈涌海近视度数加深了不少。

他是个较真的人。

2015年,一次偶然,陈涌海在《时间之口》中读到,“它的大小和光亮像是一滴眼泪……它在图书馆的幽暗中度过一生”。只此一句,便勾起了他的好奇:这种名叫“衣鱼”的生物到底是什么?

他的探索之路由此开启。

衣鱼,又名蟫、蠹鱼,它还有另外一个名字——书虫。得名的原因是它“嗜书如命”,喜爱啃噬书籍,因此也常被视作书店、图书馆的头号虫害。

查阅资料的过程中,陈涌海发现,关于蠹鱼,人们更关心的显然是书籍防蛀的内容,而它的习性、蛀痕,如何在书籍中“穿墙打洞”,怎样确定运动方向等问题却鲜少有人研究。

“乍一看,蠹鱼的蛀痕和书法的结构很像。从科学角度看,蠹鱼银白色的外观和我研究的光学领域密切相关。”带着这些思考,陈涌海好像也变成了蠹鱼,一头钻进书里,寻找答案。

然而,关于蠹鱼的资料太过分散,有的模棱两可,有的自相矛盾。他东拼西凑,却依旧有很多疑惑。后来,他心里闪过一个念头:要不写一本关于蠹鱼的书?

2016年春节,陈涌海仍然兴致盎然,决定试一试。然而,从物理学跨界到博物学,不是件容易事。一个个难题接踵而至,率先摆在他面前的就是寻找蠹鱼。“很多藏书家都没见过蠹鱼。”陈涌海本打算喂养一些蠹鱼,以便观察和研究,但图书馆、旧书摊都找不到它的踪迹。难道蠹鱼消失在书里了?

幸好,陈涌海的朋友们在家乡的老房子里找到三四只蠹鱼给他,虽然数量太少,很快就养死了,但还是给了陈涌海不少启发。

在《寻蟫记》的创作中,陈涌海又萌生了新的好奇:给书籍辟蠹的芸草,长什么样子?尽管芸、芸香、芸草等词汇大量出现于古诗词中,但其真容却少有记载。“没人知道芸草是什么样的植物,有什么样的花叶。”陈涌海在《寻芸记》中写道。

于是,陈涌海利用业余时间踏上了实地调研的路程。宁波天一阁、杭州西溪湿地、黄山市灵山村……哪里有芸草的记载,他就去哪里。从对“芸”的字源考据到文献搜集对比,再到实地调研,陈涌海总是带着问题出发,极力追求知识和答案。

“觉得什么有兴趣就大胆去做。”陈涌海告诉记者,“只要你钻得足够深、足够广,很小的事物也可以挖掘出有趣的东西和学问。”

“不称职”的音乐人

陈涌海还有另一个身份——“摇滚博导”。

2011年,陈涌海在书法家钱绍武家中做客时,抱起吉他,用摇滚的方式唱起了李白的《将进酒》。“君不见,黄河之水天上来……”豪迈的诗词配上粗犷的嗓音,颇有古人击缶而歌的气质。这一幕被在场者拍下后上传至网络,点击量迅速突破千万。

陈涌海就这样被猝不及防地推到聚光灯下。2018年,他受中央电视台邀请,在《经典咏流传》中现场弹唱《将进酒》。科研和摇滚,两个不搭边的词出现在同一人身上。一时间,关于陈涌海的讨论热闹起来。

“我充其量是个业余的音乐人。”十多年后,再回想起当时的热议,他不禁笑叹,“只不过‘摇滚博导’的称号听起来更有噱头。”

陈涌海与音乐的缘分可以追溯至20世纪80年代。

1986年5月,北京工人体育馆内,24岁的崔健套着藏蓝色中式罩衫,抱着吉他冲上舞台,用一首《一无所有》拉开我国摇滚乐的序幕。同年,来自湖南永州19岁的陈涌海考进北京大学物理系,用省吃俭用攒的67块钱,买了一把名叫“翠鸟”的吉他,独自摸索着,从最简单的指法到基础的和弦,逐渐踏上了音乐之路。

1987年2月,在北京大学首届文学艺术节上,摇滚歌手崔健受邀助阵,1500人的会场里塞进了3000人,陈涌海被挤在角落。虽然当年他的举动并不疯狂,但心里早已悄然埋下一颗摇滚的种子。

20世纪八九十年代,理想与激情肆意碰撞,大学校园里歌声飘扬,但这其中没有陈涌海的声音。从小城考来的年轻人,永远记得要先“把功课做好”。

直到临近毕业,伤感浮上心头,陈涌海才开始唱歌。早期的他,喜欢自己写歌自己唱,除了摇滚,他也写了不少民谣,所有创作的养分都来自生活。看到圆明园的遗迹,他有感而发,写下“无话可说”的《废墟》;他笔下的《张木生》,“从不通公路的山里来,再也没有回到山里去”,也正是彼时闯入大城市的小城青年的缩影。

但随着科研越发繁忙,陈涌海留给音乐的时间越来越少。后来,他不再写词,而开始尝试给古诗词谱曲。“有时候一年只能完成一两首。”陈涌海说,现在只有真正打动他的诗词,才会点燃他创作的热情。

他笑称自己是“不称职”的音乐人,兴之所至是创作的准则。“我一直想尝试给一段甲骨文谱曲。”采访当天,窗外淅沥的雨声像某种鼓点,他低头抿了口水道,“再说吧,也许哪天就唱出来了。”

“科研永远是我的主业”

工作中的陈涌海寡言少语,甚至在学生面前有些不苟言笑。

“你怎样看待科研人员、音乐人和博物学家这三重身份?”

“科研永远是我的主业。”陈涌海不假思索地说。他把科研和兴趣分得很开,摇滚、博物只是兴趣爱好,就像延伸的枝条,科研才是人生的主干。

自小就数学、物理成绩突出的陈涌海,高考时自然选择了北京大学物理系。当时的他还不知道什么叫科研,只知道要先把功课学好。

1990年,大学毕业的他站在人生岔路口。“那个年代,应届毕业生的就业都是双向分配,我想继续读研究生,只能靠学校推荐。”陈涌海回忆道,他听说不远的北京科技大学教授陈难先有研究生名额,决定再给自己几年探索时间。

研究生阶段,陈涌海跟随导师做了不少半导体二维电子气的相关研究,不仅对半导体行业有了系统性认识,也认识了后来的妻子。为了尽快稳定下来,在北京站稳脚跟,工作成了他毕业后的首选。他曾去清华大学和北京理工大学求职,也跑遍了多家电子公司,但都无功而返。

后来,经陈难先推荐,1993年,陈涌海来到中国科学院半导体研究所,辅助当时的副所长王占国从事研究,负责各项半导体光学测试。1996年,他在研究所攻读博士学位,正式踏进了学术圈。又过了两三年,他去香港科技大学杨志宇实验室做访问学者,深入学习、了解半导体光学相关知识,在系统完整的学术训练中,逐渐萌生了对半导体研究的兴趣。

“我的研究是通过实验挖掘半导体材料一些特殊的物理性质。”陈涌海说,尤其是光学性质研究,他不想简单套用别人的模型来分析自己的实验数据,也不愿只做理论计算、不搞实验,“部分人会二选一,但我都想做。既然有想法有精力,干脆费点劲,把实验和分析都做好”。他的博士论文也得到不少评审专家高度认可,“实验和理论分析并重”。

这也是陈涌海的较真之处。

扎根半导体领域30多年里,他先后主持了国家重点基础规划项目和课题、国家自然科学基金重大项目和面上项目、中国科学院重点项目等十余个科研项目,也曾担任“973”计划“半导体光电信息功能材料的基础研究”项目首席科学家,获得国家授权发明专利十余项。

现在,陈涌海还带着最后一名博士生,继续着科研之路。

理性与率性

按陈涌海的话说,他是个理性的人。

翻开《寻蟫记》和《寻芸记》,可以清晰看到他的思考脉络。从好奇心出发,带着问题翻阅文献、对比分析、实地调研,逻辑严密、用词规范,这是两本透着“科研味儿”的博物类书籍。

“两本书里的抒情性和修辞性等文学元素都很少。”陈涌海告诉记者,他努力将科学求实的精神贯彻到业余爱好中,《寻蟫记》《寻芸记》就是初步成果。

两本书出版后,他收到了不少好评。北京大学艺术学院副教授陈均边读《寻蟫记》,边写了十多首“蠹鱼”相关的诗,发来和他交流;在中国科学院动物研究所研究员、国家动物博物馆长张劲硕强烈推荐下,《寻蟫记》也斩获了博物圈的一大重要奖项——2024年第五届“坪山自然博物图书奖”年度华文大奖。

“用科研精神发展‘闲情逸致’,自由而无用,最是奢侈。”豆瓣网友的一句评论,揭开了陈涌海的“双重面孔”——理性和率性。

搞科研的他,有一套严谨缜密的逻辑。“我理想的人生目标是创造一个新的结构,影响更多人。”陈涌海的兴致明显提高,但语调依旧平稳,“按物理学的原理讲就是反熵增,在纯自然界中,如果没有外部力量的维系,一个系统或生命最终会导致分崩离析,必须持续投入能量,创造新的结构,并让其稳定传承。”

在陈涌海心里,被创造的结构可以是实体的,也可以是精神的。“我不想只有自己感到愉悦,所以我写书、写歌,就是希望能创造新的结构,用我的思考来感染更多人,这也是我认为有意义的事情。”

在对自我、对世界的理性思考里,也藏着他的率性。

“好玩”,是他选择兴趣爱好的初衷,弹吉他是、唱摇滚是,写博物也是。“出书不是我研究蠹鱼的目的。”他告诉记者,比起意义和结果,他更享受过程。

作为一个“文艺”的理工男,陈涌海喜欢读诗,尤其青睐以韩东、于坚为代表的第三代诗人,这类诗歌拒绝意象堆砌,用象征主义、黑色幽默、意象派手法解构宏大叙事,转头呐喊凡人琐事。

这些文字打动了陈涌海。在他创作的歌词中,也能看到不少率性流露的文字,早年创作的歌曲《废墟》中一句“我是典型无话可说者”,某种程度上也能看作他的自白。时至今日,结束一天的工作,他依旧会读读诗、弹弹琴,以扫清疲惫。

现在,他有了新的爱好——爬山。每到周末,在京郊的几条经典徒步路线上,经常能看到他的身影。他偶尔会随身带一支箫,也许音乐作伴,攀登之路就不再枯燥。

“爬山后,我也会写写山水诗。”陈涌海说,他一直想将山水诗与科学元素结合,不过具体怎么写,他还在探索,“尽力吧,我觉得只要感受深刻,总能写出点东西”。

“反正我在爬山过程里也能享受到乐趣,对吧。”采访结束,他笑了笑,低声告别,撑伞走进雨中。还有一些工作等待着他。

《中国科学报》 (2025-07-31 第4版 人物)