|

|

|

|

|

11万细胞:“数字水稻”初养成 |

|

中国科学家绘制全球首个水稻单细胞多组学图谱 |

“细胞”一词的英文原义是“小室”。1665年,罗伯特·虎克首次在显微镜下看到了后来被他起名为“细胞”的生物结构。360年来,科学家对作为生物体基本的结构和功能单位的细胞了解得越来越全面,可以说细胞几乎是所有生命过程发生的重要场所。

细胞里究竟发生着什么?以分子形式保存的遗传信息是如何通过细胞表达,从而表现为我们肉眼可见的表型特征?

近日,中国农业科学院生物技术研究所研究员谷晓峰联合国内外团队,以水稻为研究对象,绘制了全球首个覆盖水稻全生命器官的单细胞多组学图谱,解析了不同类型细胞的功能及其对复杂性状的调控作用,开发了单细胞水平的基因扰动模拟表型变化、基因功能预测等算法模型,预测并挖掘出细胞类型特异的调控水稻性状的基因,为水稻设计育种提供了细胞水平特异候选靶点。

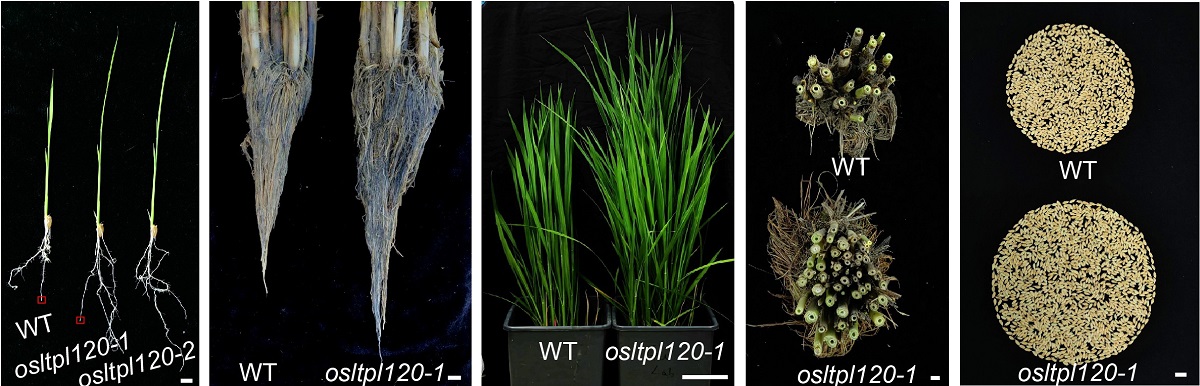

osltpl120编辑功能缺失后表现为根变长变粗、株高变高、分蘖增多、产量增加。中国农科院供图

osltpl120编辑功能缺失后表现为根变长变粗、株高变高、分蘖增多、产量增加。中国农科院供图

?

谷晓峰告诉《中国科学报》,数字化是作物智能设计育种的基础。当把水稻所有的调控网络都数字化,就构建了一个“数字水稻”的雏形。

相关研究成果在《自然》杂志发表,论文评审人指出,这些数据及多项分析质量较高,将成为水稻基因组学领域的宝贵资源。

给水稻细胞做个“人口普查”

水稻是全球最重要的粮食作物,其根、茎、叶、种子等器官有不同的功能的细胞类型构成,这些细胞类型对水稻发育、品质与功抗性等有独特的作用,但细胞类型的鉴定及其功能目前了解较少。

“水稻的功能基因组研究在作物中领先,这是我们选择水稻来做智能设计育种的一个主要原因。但另一方面,水稻单细胞水平的数据不足限制了对精准调控的研究。”论文通讯作者谷晓峰说,传统方法无法解析基因在不同细胞类型中的特异性调控,而单细胞多组学技术让水稻细胞层面的“精准解剖”成为了可能。

“过去没有这项技术的情况下,只能把所有的细胞类型都混在一起去测序,去寻找功能基因。比如怎么保证产量,怎么从一个细胞慢慢发育成肉眼看到的穗或者种子。”谷晓峰说,该团队从水稻的根、茎、叶、穗、种子等8大器官中分离出11万多个单细胞,首次同步捕获了每个细胞的“基因表达档案”(转录组)和“DNA开关状态”(染色质可及性。再通过多维分析和原位验证,并最终鉴定出54种功能各异的细胞类型——相当于给水稻做了一次史无前例的“细胞人口普查”。

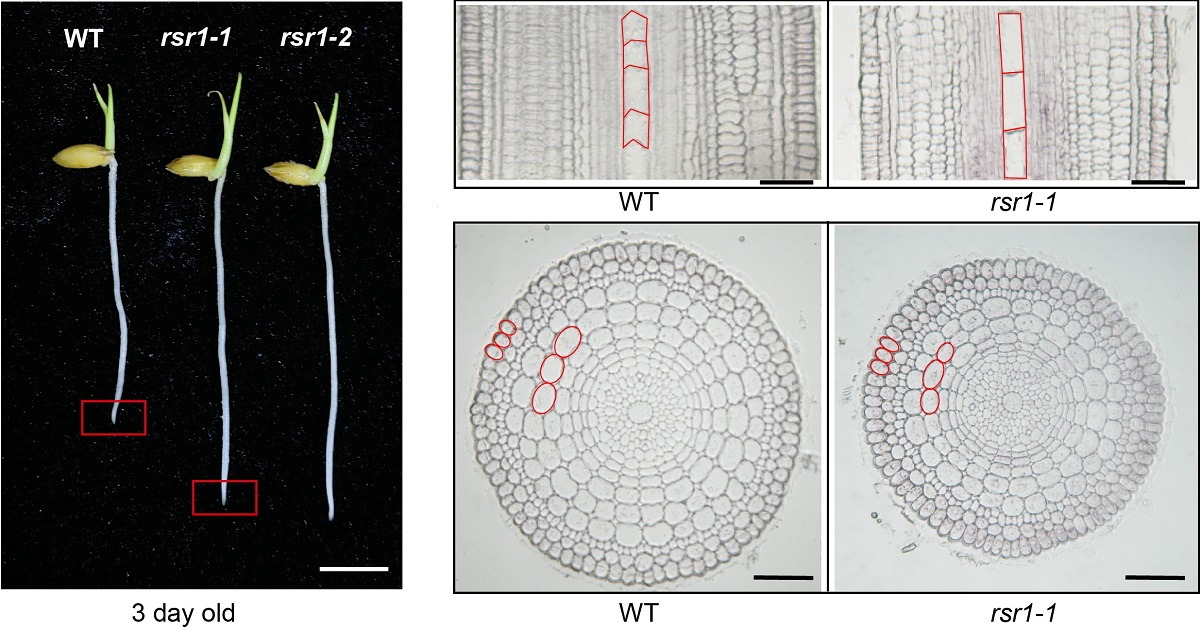

rsr1编辑功能缺失后会导致皮层细胞和维管细胞变小、表皮细胞数目减少表型。中国农科院供图

rsr1编辑功能缺失后会导致皮层细胞和维管细胞变小、表皮细胞数目减少表型。中国农科院供图

?

谷晓峰团队花费了近四年时间完成这项工作。技术实施面临的首要挑战是高质量细胞核分离,不同器官需要定制化的解离方案。

最终,该团队获得11.3万个高质量单细胞,每个细胞平均检测到1500多个基因和63000多个开放染色质区域,这是运用双组学技术同步捕获同一细胞信息获得的成果。54种细胞类型覆盖了根、茎、叶、穗等器官,为理解水稻的发育机制提供了新的认知。

引人注意的是,他们首次发现了水稻分生组织中的“过渡态细胞”。传统上认为“基因表达即分化”,论文共同通讯作者、生物所研究员梁哲告诉《中国科学报》,他们发现了一种植物细胞分化的潜在新模式。

在水稻穗发育中,有一类细胞虽然还没有开始产生RNA,基因尚未表达,却已经通过改变染色质结构,将关键基因区域打开,处于一种“随时待命”的状态,但真正的RNA表达却明显滞后。

这意味着分化过程可能并非单一地依赖基因表达的启动,细胞先通过“染色质激活”准备好了转录环境,然后等待内外部发育信号触发基因的真正表达。类似的机制在动物干细胞和某些发育系统中也有报道,说明这是一种普遍存在的调控策略。

“这种‘激活→等待→表达’的分步机制让细胞能快速响应变化的信号,使发育过程更灵活且精细,为后续的基因表达和细胞命运决定奠定基础。这一发现揭示了细胞分化调控的复杂性和层次感,为理解植物发育过程提供了全新的视角。”梁哲说。

实现“细胞尺度”的性状精准改良

“现在的研究可以为水稻智能设计育种进入细胞类型的维度,例如精准调控表皮或维管细胞的基因提供数据和技术支撑。”谷晓峰说,这次构建的多组学单细胞数据库为智能设计育种奠定基础。

他们开发利用CellOracle等智能算法,在单细胞层面“虚拟敲除”关键基因,预测基因缺失后细胞的命运轨迹会发生什么变化。

论文共同第一作者、中国农业科学院生物技术研究所博士后王祥宇介绍,判断预测准确性的主要标准就是预测结果与实验数据中实际突变体表型是否高度一致。

举例来说,RSR1是水稻中一个负调控淀粉合成基因表达的转录因子。“我们发现该基因在根的皮层细胞中特异表达。通过虚拟敲除模拟在根中敲除RSR1基因的变化,即在模型里‘假装’这个基因被关闭,从而预测它在特定细胞类型中对细胞命运轨迹的影响。”

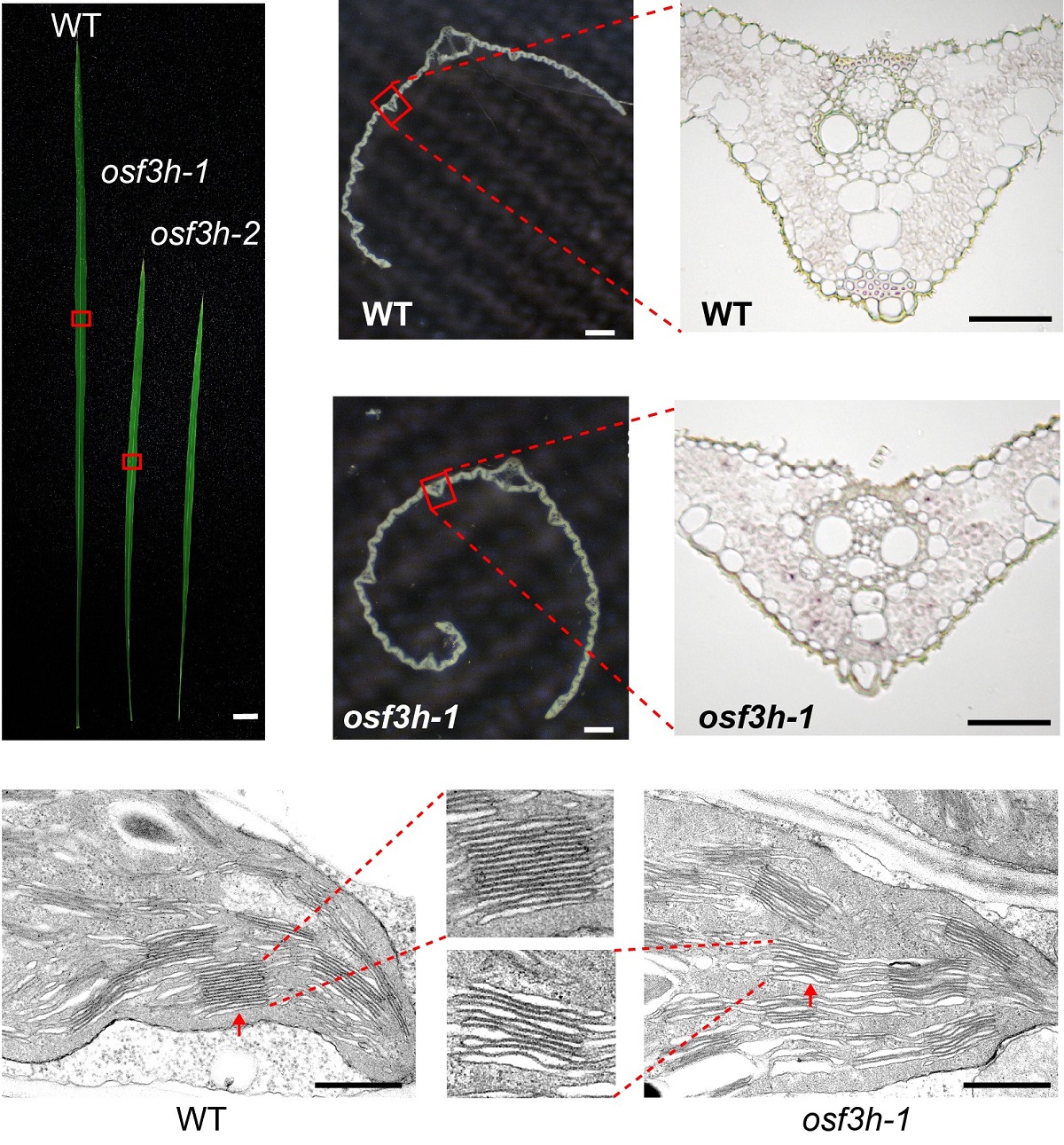

osf3h编辑功能缺失后表现为叶长缩短、维管变小、类囊体变稀疏表型。中国农科院供图

osf3h编辑功能缺失后表现为叶长缩短、维管变小、类囊体变稀疏表型。中国农科院供图

?

在实际操作中,CellOracle首先结合单细胞表达和染色质状态,推断出每个基因在细胞内可能的调控网络;然后通过模拟关键基因缺失,重建细胞的发育轨迹,并预测细胞如何从一种状态转向另一种状态。

预测结果显示,根皮层细胞会向其他细胞类型转变,尤其是向表皮和维管细胞转变。

而在实验验证中,rsr1突变体的根变得更长,但皮层细胞体积明显变小,维管细胞明显变长,表皮细胞数目减少。

“这个例子直接验证了预测的准确性。”王祥宇说,“虚拟敲除”显著提升了研究效率,预测系统的准确性通过已知功能基因的大规模验证得到确认。研究团队选取251个已报道功能的转录因子进行测试,通过与已报道转录因子功能对比,模型对其激活或抑制类型的判断准确率达到92%。

此外,通过对比预测结果和突变体的真实表现,研究者未来能不断优化调控网络模型,形成“预测→验证→修正→再预测”的循环,大幅提高关键基因筛选的效率和准确性。

谷晓峰强调,这种基于单细胞数据的虚拟敲除策略,不需要先制作突变体,就能提前锁定最有可能影响目标性状的基因,大大节省了实验周期和成本,同时能系统性地探索不同基因在特定细胞类型中的功能,为作物精准改良提供有力工具。

从实验室到田间的“智能设计”

然而单个基因的精准研究不是他们的最终目标,为了系统揭示水稻不同细胞类型中基因如何协同工作,他们进一步对单细胞水平的大规模转录组数据进行共表达网络分析。

“这种方法通过计算基因表达模式之间的相似性,将成千上万个基因根据表达动态分成若干模块。每个模块中的基因在某些细胞类型中呈现出高度一致的表达趋势,通常参与同一生物过程或调控通路。”梁哲说,最终,他们将水稻基因划分为9个共表达模块(M1至M9)。每个模块代表一组功能关联的基因协作网络,这种模块化能够揭示复杂性状的调控机制,提供理解细胞功能和作物性状的重要线索。

论文共同第一作者、中国农业科学院生物技术研究所博士研究生李东维说,例如M2模块富含大量参与光合作用的基因,这些基因在叶肉细胞中特别活跃,说明它们彼此协同,形成叶片高效完成光合反应所需的基因网络。

而M4模块聚焦于与氮代谢相关的基因,这些基因在根的皮层细胞和维管细胞中表达量最高,说明这些细胞是氮吸收、同化和运输的核心执行者。

M7模块包含调控激素信号和应答的基因,这一模块在分生组织细胞中表现突出,揭示它们在维持分生组织活性和生长调控中的关键作用。

“通过这种共表达网络分析,我们不仅能发现功能基因的组合模式,还能了解它们如何在不同细胞类型中形成特定功能的‘基因联盟’。这种模块化视角让我们能从整体上理解水稻生长发育、营养利用和逆境响应等复杂性状是如何在细胞层面实现的。”李东维说。

谷晓峰解释到,水稻根尖皮层细胞就像“营养仓库”,负责运输和储存养分;而叶肉细胞中的M2模块基因则是“太阳能工厂”,主攻光合作用。通过单细胞水平的研究,现在能精准定位每种细胞的“职能”。

谷晓峰告诉记者,整套研究成果已经整合至全球科学家可免费使用的Rice-SCMR平台(http://www.elabcaas.cn/scmr),实现了三大创新功能:研究者输入目标基因即可预测其在54种细胞类型中的功能影响;通过关联GWAS数据,能定位控制分蘖数、粒重等性状的关键细胞类型;用户还可模拟多基因协同编辑效果。

“单细胞多组学图谱的核心价值在于打通了基因功能与农艺性状的单细胞水平精准关联通道,数据开放是领域发展的基石。”谷晓峰强调,全球研究者可共同验证和优化模型。从虚拟敲除到网络解析,智能设计正将作物育种带入“细胞设计”的新轨道。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09251-0

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。