在中文系读书时,我从未想过自己未来的工作会和自然科学的研究人员产生交集。曾经,我也以为科学家大抵是严肃无趣的,科研工作大概是枯燥乏味的。但命运的安排如此奇妙,我竟进入自然科学研究机构成为一名科普工作者。

每日穿梭在研究所里,我所感知的科学世界并非公式与仪器的冰冷堆砌。它蕴藏着宇宙诞生之初的大秘密,既拥有数学定理般永恒简洁的优雅,也展现着生命演化般曲折跌宕的壮丽。那是一种深邃的、撼动灵魂的魅力。得益于工作的馈赠,我能深入实验室、科研现场积累一手素材,直接与优秀科学家们往来。那些曾以为不苟言笑的面孔,在日复一日的接触中,显露出令我动容的光彩。

同时,我也在大量的报道、文献与泛黄的档案中,认识了更多令人高山仰止的身影。老一辈科学家和新时代科学家身上有许多让人敬佩之处,无论谁了解到,都会为之触动和折服。他们或在莽莽秦岭中采样时迷失于暴风雪险遇不测;或在青藏高原科考中被严重的高原反应所折磨、不得不连夜转移;或尽管脊椎被打入七颗钢钉仍坚韧不拔地站立做实验十余载;或毅然奔赴非洲埃博拉疫情最前线直面死神而面不改色;或连续三昼夜奋战在实验室抵抗疫情以致失聪……这些故事与精神,如同散落的璀璨星辰,亟待被串联成指引人心的明亮星河。

我平日的工作,便是与科学家们携手传播科学知识、弘扬科学精神、提升大众科学素养,尤其致力于点燃孩子们探索科学的兴趣。在组织每一场科普活动时,孩子们热切的眼神、踊跃的提问,都深深鼓舞着我,让我将科学普及与教育视作一项神圣的事业,全力以赴。在向孩子们播撒知识种子的同时,我更希望他们感受到科学家精神的温度与力量。正是这份热望,催生了《高原上的小向导》和这本《他们仨》的创作尝试。

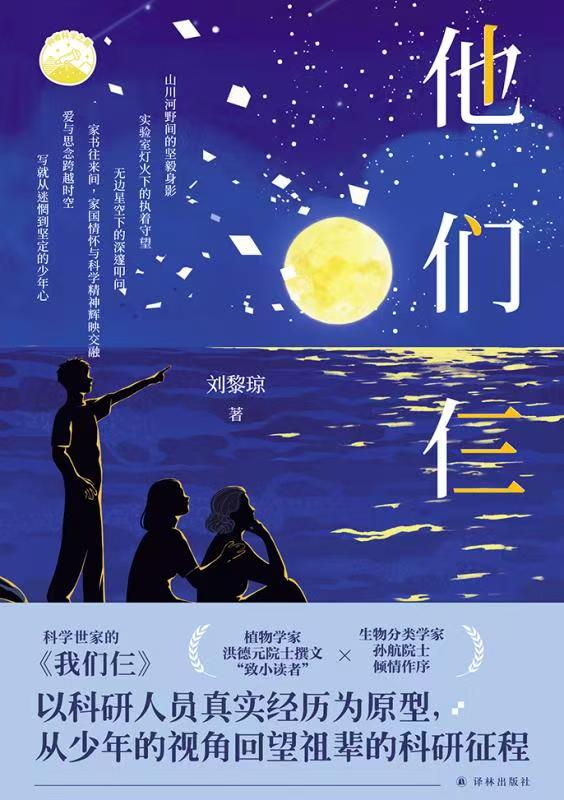

《他们仨》,刘黎琼著,译林出版社2025年6月出版,定价:35元。(出版社供图)

《他们仨》,刘黎琼著,译林出版社2025年6月出版,定价:35元。(出版社供图)

?

当然,这两本书的创作也蕴含我的私心。写作时,我的大女儿正经历着青春期的迷茫,她敏感细腻,需要更宏阔的精神引领,我希望笔下的故事能触动她的心弦。小女儿八岁半,沉迷故事,热爱实验,痴迷观星,热衷探索自然界的昆虫世界。她和所有孩子一样,心中埋藏着科学的种子,渴望和风细雨的召唤。小女儿认真读完《高原上的小向导》并做了摘抄笔记,这份肯定让我倍感欣慰,希望《他们仨》同样能得到她的喜爱。

创作这本书的源泉,远不止于工作体悟的积累与生活体验的馈赠,还涌动着一股源自心灵最深处的、不可抑制的文学表达的渴望。

如前所说,我希望将科学家精神的种子埋进孩子内心,因此,这本书就是为孩子而写。为了引起青春期孩子的共鸣,启发他们的思考,我采用了第一人称的叙述视角,借助彷徨、迷惘的14岁少年小宇的讲述,让小读者们自行代入。在故事展开的过程中,一是破译神秘,满足小读者们对科学家真实科研日常的好奇心;二是触发情感共鸣——家庭冲突与成长烦恼,谁没经历过?面对世界和自我的困惑,谁没有过?随着困惑一点点解决,自己也就慢慢成长了。

在故事讲述时,我也曾多番思量,为了将三代人的心路历程融进一本书中,我最终采用了“书中书”的方式,整体以小宇的心理转变为线索,时空跨度小,而在小宇阅读的回忆录中,展现了外婆、外公和妈妈跨越几十年的生活经历。希望读者可以在这一张一弛中,直观地感受到科研精神的代际传承与时代变化。

此外,“对话”的意识可以说是贯穿创作始终的理念:少年小宇内心的自我对话,外婆通过回忆录与“时间”的对话,外公以书信的形式呈现的与其伴侣的对话、与女儿的对话……当然,这种对话的方式也给写作增加了些许难度,要深入不同角色内心,共情他们的感受,巧妙转换写作的视角和语言表述的不同风格。不过,这也是写作的趣味所在,希望读者能体悟一二。

我深信,科学的星辰大海从不专属于特定群体。每个认真观察蚂蚁搬家的孩子,每个为花朵绽放而写日记的孩子,都是天生的探索者。愿这份与生俱来的好奇心永不熄灭,一路伴随他们成长。

(作者系中国科学院微生物研究所科普主管)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。