近日,中国科学院广州地球化学研究所博士后李旺超、研究员王强等科研人员与牛津大学副教授Richard M. Palin合作,在国家自然科学基金等项目的资助下,研究揭示了印度-欧亚板块约50百万年同步碰撞过程,为探讨喜马拉雅碰撞的精细过程提供了新的证据。相关成果发表于《地球与行星科学通讯》(Earth and Planetary Science Letters)。

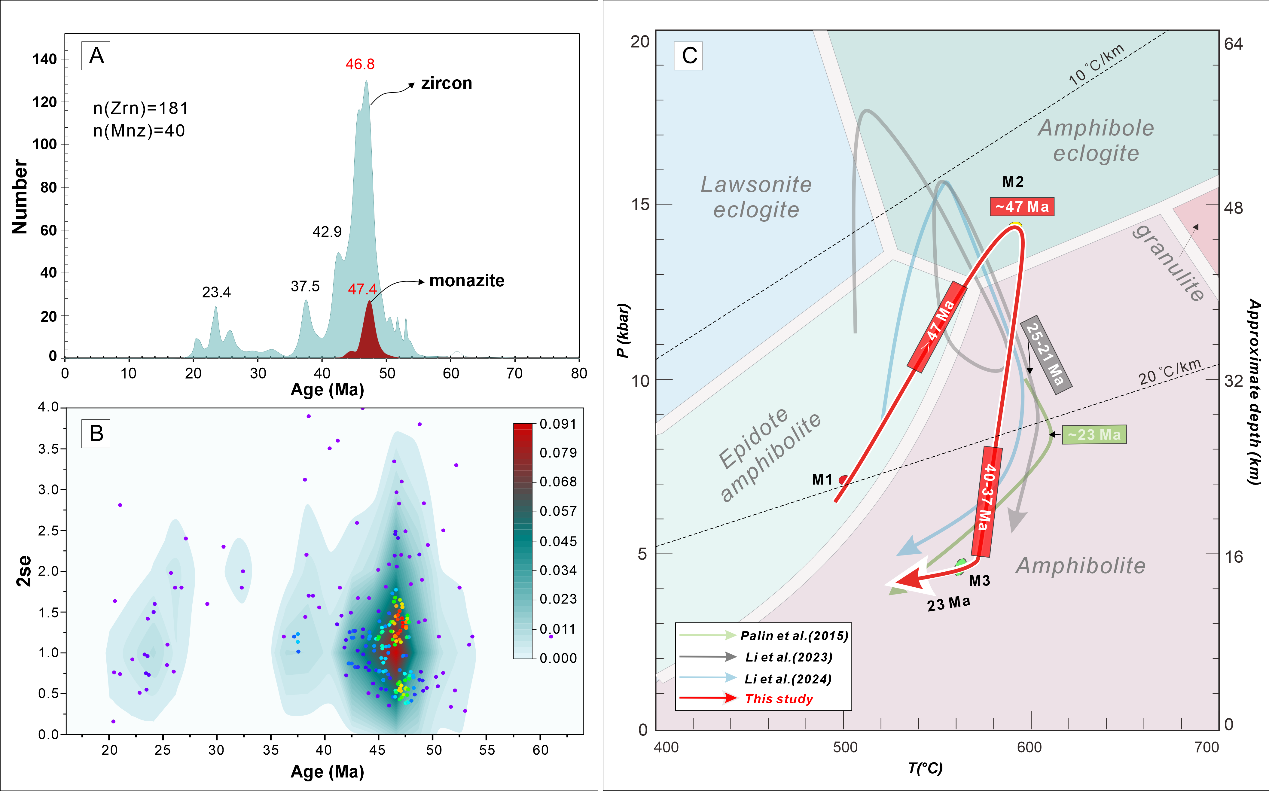

鲁朗地区高压石榴石-云母片岩的锆石和独居石年龄以及重建的P-T-t轨迹。研究团队供图

鲁朗地区高压石榴石-云母片岩的锆石和独居石年龄以及重建的P-T-t轨迹。研究团队供图

?

印度板块与亚洲板块的碰撞是显生宙以来最受瞩目的构造事件之一,其精确的初始碰撞时间对理解青藏高原隆升、全球气候变化及大陆变形机制至关重要。然而,横跨2500公里的印度-亚洲碰撞带究竟是同时闭合还是自西向东穿时闭合,长期以来备受争议。尤其在喜马拉雅造山带东段,由于缺乏可靠的榴辉岩相变质年代数据,使得这一关键区域的碰撞时间始终模糊不清。

研究人员在雅鲁藏布江缝合带最东端——南迦巴瓦构造结鲁朗地区开展深入工作,发现了榴辉岩相石榴多硅白云母片岩,通过该岩石的系统研究精细厘定了该区初始碰撞相关的高压变质P-T-t轨迹。研究显示,鲁朗榴辉岩相变变泥质岩中的石榴石具有清晰的环带结构,记录了进变质至退变质的完整演化历史。结合矿物组合和相平衡模拟,确定其峰期变质条件为约1.5 GPa、590°C,对应深度约50公里。

对石榴石边部独居石包裹体及变质锆石边部的定年获得了47-43百万年的变质年龄(峰值为47百万年),结合独居石和锆石的稀土元素特征,证实了47-43百万年为榴辉岩相高压变质主期年龄。这一年龄与西段Tso Morari(峰值为47-43百万年)、Kaghan(峰值为47百万年)的高压–超高压变质年龄以及中段东边Yardoi穹隆(峰值为47百万年)的中压变质年龄一致。Sr-Nd同位素特征及稀土配分模式表明,鲁朗榴辉岩相变泥质岩源于印度大陆边缘沉积物而非拉萨地块或增生楔。结合俯冲速率及变质滞后时间(1-4百万年),推断印度板块在鲁朗地区的初始俯冲发生于50±2百万年,与喜马拉雅造山带西段和中段的初始俯冲时间一致,说明印度–亚洲大陆初始碰撞在整个喜马拉雅带(西、中、东)为同步发生。

尽管碰撞时间一致,不同区域的变质特征揭示出印度板块俯冲深度存在显著差异:西段发生超高压变质,指示陡倾俯冲;鲁朗高压变质岩指示中等深度俯冲;而中段东边部仅表现为中压变质,暗示低角度俯冲。这种空间变化可能与新特提斯洋闭合时的俯冲带倾角变化、汇聚速率差异或岩石圈强度不均有关,造成印度板块在不同区段“扎入”地幔的深度各异。

该研究首次在喜马拉雅最东端提供了精确的约47百万年高压变质年代学证据,填补了区域空白,并通过沿造山带系统对比,有力地支持了印度-亚洲碰撞为约50百万年的同步碰撞模式。这一发现为厘清大陆碰撞的动力学过程与时空演化提供了重要地质依据。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119547

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。