近日,清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院副教授沈欣炜团队的最新研究成果发表于《自然—通讯》。研究团队系统评估了在欧洲港口利用海上风电直接生产绿色甲醇的技术可行性与经济竞争力,并预测了成为航运主流清洁燃料的时间表。

随着国际海事组织及欧盟等地区设定的航运温室气体减排目标日益严格,寻找经济可行的清洁替代燃料成为当务之急。随着欧盟将航运纳入碳排放交易体系并实施《欧盟海运燃料条例》,显著提高了传统船用燃料的排放成本。绿色甲醇因其技术成熟度高、基础设施兼容性好,被视为极具潜力的航运脱碳解决方案。然而,其生产成本高、经济竞争力不足是目前大规模应用的主要障碍。

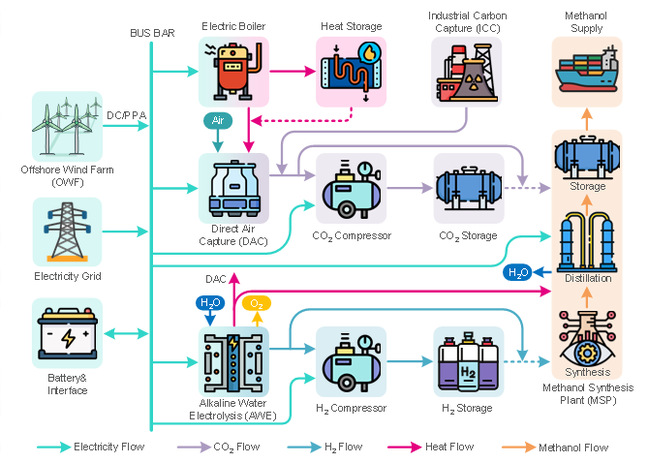

为此,沈欣炜团队创新性地提出并优化设计了在欧盟港口“海上风电驱动绿色甲醇原位生产与加注”系统。该方案将海上风电场、电解水制氢装置、碳捕集技术以及甲醇合成装置集成,实现从风电到绿色甲醇的“一站式”生产与加注,有效避免了燃料运输带来的额外成本和排放,并满足了欧盟对可再生非生物来源燃料全生命周期温室气体减排至少70%的严格要求。

港口原位制取-加注绿醇系统组成示意图。研究人员供图

港口原位制取-加注绿醇系统组成示意图。研究人员供图

?

研究团队建立了以最小化甲醇的平准化成本为目标的数学优化模型,综合考虑了海上风电、海上风电结合电网购电的不同电力来源、不同碳源、设备运行特性以及欧盟法规约束,对系统进行了精细化设计和评估。研究覆盖了欧盟多个主要集装箱港口,并分析了关键成本驱动因素和未来技术发展趋势。

研究显示,即使考虑2025年的排放成本,传统燃料价格仍低于绿色甲醇。然而,模型预测带来了关键转折点:一方面,随着欧盟法规趋严,传统燃料的排放成本将急剧上升;另一方面,得益于关键技术的持续进步,绿色甲醇的生产成本预计将显著降低,即到2050年可下降超过50%。综合分析表明,海上风电驱动的绿色甲醇预计在2030至2035年间实现与传统燃料加排放成本的成本持平,并在2035年后具备明显的经济竞争优势。

该研究为航运业深度脱碳提供了一条清晰且可预期的技术路径,不仅为产业界投资决策提供了科学依据,也为政策制定者设计更有效的激励和监管框架提供了重要参考。随着技术的不断进步和全球脱碳政策的持续加码,海上风电驱动的绿色甲醇有望成为推动航运业迈向零排放的关键力量。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-60608-5

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。