|

|

|

|

|

他三次荒野求石、五年实验,才最终厘清冰川的8次进退 |

|

|

2020年底,当中国科学院地球环境研究所副研究员董国成第三次抵达青藏高原5000多米海拔的冰川前,眼前的景象让他感到惊喜——一圈圈垄状地貌赫然矗立,地貌表面的特殊标记与他在遥感卫星图上看到的如出一辙。董国成心想,“这一次必须把它们带回实验室。”

然而,科考之路从不易行。同行的队员因高原反应不得不提前撤离,董国成独自面对60多块岩石样品。他连续数日切割、标记,最终背着几十斤重的样品,徒步三四个小时,才抵达车辆可及之处。

当同事们再次见到他时,几乎认不出这个满脸胡茬、皮肤黝黑、泥土满身的“野人”。“当时像背着宝贝一样兴奋,只想着尽快把样品带回来,现在聊起来,怎么感觉有点辛酸呢。”他笑着对《中国科学报》说。

近日,董国成团队在npj Climate and Atmospheric Science上发表重要成果,首次揭示青藏高原末次冰期(3.5万至1.9万年前)冰川的8次千年尺度进退记录,填补了北半球中低纬度末次冰期冰川高频变化研究的空白。

冰川是气候变化的“敏感指示器”

青藏高原末次冰期是距今最近、规模最大的一次冰川活动,其遗迹保存完整,是研究冰川演化的理想对象。“确定其末次冰期期间千年尺度变化规律和主控因素,有助于我们探究末次冰期气候突变事件的原因。”董国成解释说。

近年来,作为除两极以外现代冰川最为发育的区域,青藏高原被学者广泛视为开展冰川动力学机制研究的理想场所。该区域日益增多的年代学数据证明多数山地末次冰期最大规模冰进早于末次冰盛期。

然而,该区末次冰期千年尺度冰川进退证据极度匮乏,阻碍了人们全面理解全球(如CO?浓度)、半球(如北大西洋冷事件)和区域(夏季风降水)气候等因素在冰川进退中的角色和作用。

全球范围内,以往学者更多关注末次冰期轨道(万年)尺度冰川变化规律,比如:中低纬度山地冰川末次冰期最大规模冰进与北半球大陆冰盖不同步的现象普遍存在。但这些研究无法判定末次冰期期间冰川变化如何响应气候突变事件。“而这恰恰是通过冰川变化研究揭示气候突变事件原因和机制的关键所在。”董国成认为。

荒野求“石”

2022年6月,董国成前往青藏高原腹地进行地貌调查。受访者供图

2022年6月,董国成前往青藏高原腹地进行地貌调查。受访者供图

?

起初,看到国外有科研团队发现了冰川记录的现象,董国成心中产生疑问,他们是怎么发现的?为什么青藏高原没有?他便仔细了解文献,梳理可参考线索。

念念不忘,必有回响。2019年,董国成在遥感图中突然发现念青唐古拉山冰川的奇特“冰碛垄”地貌,便推测其可能记录着短尺度气候突变。但首次实地考察,他却无功而返,还遭遇了高反。质疑声随之而来:“没有数据支撑,只是天马行空的想象。”

“那段时间,这个地貌总是从脑海冒出来,我总觉得我的方向是对的。”当年的8月和12月,他两度重返高原,终于在第三次采样中取得关键证据,这才有了开头的那一幕。

此后五年,团队在实验室中对样品进行研磨、提取、分析。最终,团队采用宇宙成因核素暴露测年法,通过同纬度高海拔1?Be产率校正数据(非全球平均值),将年代误差大幅降低,从“千年级”压缩到可区分8次事件的精度,首次绘制出末次冰期冰川演化的精细时序。

研究还发现,青藏高原冰川退缩早于全球其他地区,可能是受印度洋-西太平洋海表温度变化的驱动。“这一结果挑战了传统观点,说明区域气候对冰川的影响比预想的更显著。”董国成指出,这项研究为气候模型提供了“历史标尺”——如果当前青藏高原冰川仍保持“先退”特性,其加速消融或预示未来气候突变的潜在风险。

解码地球的“气候密码”

多位审稿人认为,这是首次在青藏高原获得如此高精度的末次冰期冰川演化绝对年代序列,也肯定了团队提出的印度洋海表温度通过影响北半球哈德莱环流位置和强度变化,从而引起西风急流位置变化,最终引发青藏高原冰进的新观点。

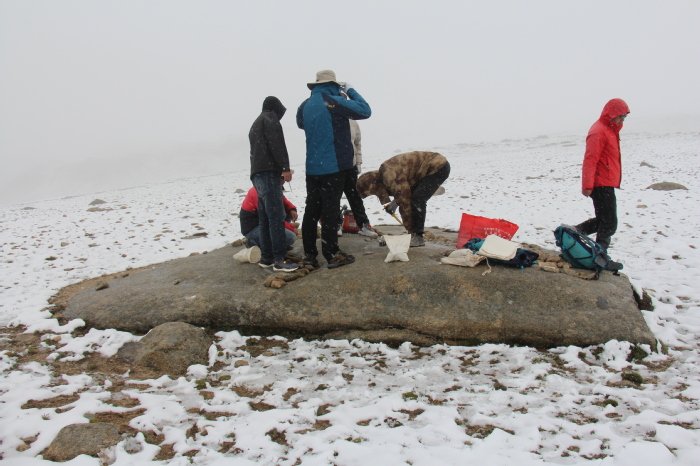

2021年7月,董国成(右一)带领课题组成员在念青唐古拉山与冈底斯山交界处考察,突遇大雪。受访者供图

2021年7月,董国成(右一)带领课题组成员在念青唐古拉山与冈底斯山交界处考察,突遇大雪。受访者供图

董国成表示,未来团队将继续以青藏高原冰川演化精细化定年为研究目标,同时着眼MIS6(倒数第二次冰期)以来轨道尺度冰川变化规律,全面理解青藏高原多尺度冰川演化规律及其气候驱动机制。

“我们还会选择多个气候区的典型地点,比如冰碛垄序列保存完整的地点开展相关工作。”同时也会考虑通过其他指标,比如冰前湖中沉积物粒度等,对研究结果进行验证。

2019年11月底,董国成在念青唐古拉山西段采集样品。受访者供图

2019年11月底,董国成在念青唐古拉山西段采集样品。受访者供图

?

如今,为了提升1?Be暴露测年的精准度,团队正在对青藏高原1?Be产率进行校正。这项研究为预测青藏高原冰川未来变化趋势所采用模型的选择及相关参数的设置是否切实可行,提供了可能。

“读懂冰川的每一次进退,都是在解码地球的‘气候密码’。”从最初被野外科考的壮美景象所震撼,到如今用科学解读自然的奥秘,董国成一直在路上。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41612-025-01096-8

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。