|

|

|

|

|

破壁SAR成像,他们给太空“千里眼”戴上“矫正镜” |

|

|

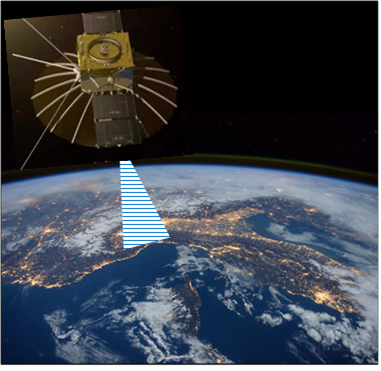

在四川泸定地震后厚重的云层之上,一颗名为“巢湖一号”的中国卫星悄然调整姿态,向震区投射出无形的雷达波束。不久后,一组清晰的地表影像被成功回传,为抢险救灾提供了至关重要的“云下之眼”。

支撑这颗卫星稳定成像的核心技术之一,源自西安电子科技大学雷达信号处理全国重点实验室孙光才教授团队提出的“星载SAR多域仿射尺度变换成像理论”,它突破了传统星载合成孔径雷达(SAR)成像的理论桎梏,显著提升了我国对地观测的能力。不久前,这一创新成果荣获中国电子学会自然科学二等奖。

给卫星装上“高清矫正镜”

合成孔径雷达(SAR),被誉为能穿透云雨、无视昼夜的“天眼”。然而,当人类对卫星观测提出更高要求——追求更高的分辨率,或是将卫星部署到数万公里高的轨道实现超大幅宽观测时,传统的成像理论便捉襟见肘。

“传统的星载SAR成像,基于雷达直线飞行和地表平坦的理想假设。”孙光才解释道,“这就好比用一套固定参数的眼镜看世界。当卫星轨道显著弯曲、地表呈现明显的球面曲率,或者雷达信号带宽极大时,这套‘眼镜’就失效了。”失效的后果是图像出现模糊、扭曲、重影,边缘区域尤其严重,如同近视散光者眼中的世界。

2007年,孙光才师从邢孟道攻读博士。在一次研讨中,孙光才突发奇想:“电磁波与卫星运动的时空耦合,是否正是突破‘一步一停’模型和窄带信号假设的关键?”这个大胆的设想,最终成为国家自然科学基金重大项目的核心课题。

破壁的征程始于最基础的理论重构。团队直面轨道弯曲的复杂几何现实,一砖一瓦地构建起能够精确刻画高轨卫星复杂运动与地球真实形态的三维模型,为超大幅宽成像奠定了坚实的几何基础,解开了导致图像畸变的第一重枷锁。

更大的挑战在于信号的“心跳”。超高分辨率意味着巨大的信号带宽,高速运动的卫星平台则让信号收发的过程充满动态变化。传统理论对此的简化处理,如同对一首复杂交响乐只记录8比特音符。孙光才团队深入剖析了卫星连续高速飞行与大带宽信号传播之间精密的时空耦合关系,精准刻画了由此产生的强非线性信号调制特性,为卫星的“听觉”系统绘制了最精密的声谱图。这是解锁超高分辨率成像奥秘的第二把钥匙。

模型精确了,调制特性清晰了,最终需要强大的“大脑”来处理这一切。团队创新性地提出了“多域仿射尺度变换”这一核心理论,并据此发明了全新的成像处理方法。这套方法如同“高清矫正镜”,能够将因复杂运动和地形导致的“散焦”信号,在整个观测场景内统一、精确地“聚焦”还原,使图像的边缘与中心同样清晰锐利,彻底解决了困扰已久的“近视散光”难题。

十三年 他们从理论到实证

2020年底,团队接到紧急任务——某关键型号卫星即将发射,团队研发的新理论正好可以在其上得到验证。然而,由于项目高度敏感,团队在卫星发射前一刻才接到消息。“卫星12月28号突然上天了,我们毫无准备,连基本参数都没有。”孙光才回忆道,当时他恰在北京出差,闻讯立刻取消返程,直扑调试现场。

最初两周,调试进展极其艰难。传统方法完全失效,新方法的参数调整如同大海捞针。时间一天天过去,屏幕上依然只有雪花般的噪点。巨大的压力下,多家团队陆续选择撤离。“那种绝望感,至今难忘。看着空荡荡的座位,怀疑自己是不是走错了方向。”孙光才说。

饿了,啃口面包,困了,在椅子上眯一会儿,他们抓住每天允许调试的短暂窗口,争分夺秒地分析、推演、仿真。

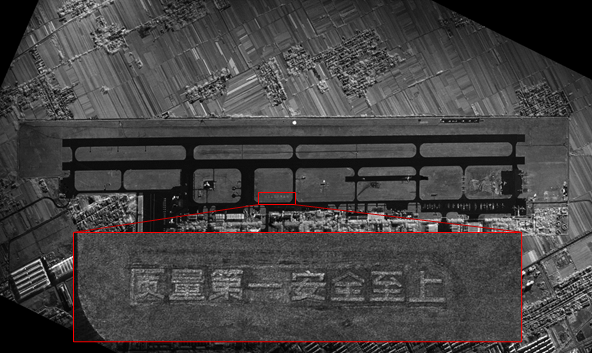

转机出现在第三周。经过无数次失败和微调,屏幕上终于跳出了期待已久的图像轮廓。随着参数进一步优化,影像越来越清晰,细节纤毫毕现,这标志着团队的理论和技术经受住了最严苛的在轨验证,达到了国际公开报道的SAR卫星最高分辨率水平。

超高分辨率卫星示意图。西安电子科技大学供图

超高分辨率卫星示意图。西安电子科技大学供图

?

从理论雏形到太空实证,这条荆棘之路,他们走了13年。

“千里眼”守护地震生命线

2022年9月5日12时52分,四川甘孜泸定县发生6.8级强震,震区山体崩塌滑坡严重,且被厚厚云层笼罩,光学卫星束手无策。关键时刻,搭载了孙光才团队核心成像处理技术的“巢湖一号”和“海丝一号”SAR卫星临危受命。它们凭借强大的穿透云层能力,在短时间内成功获取了35景高质量的震区雷达影像。

这些宝贵的数据被第一时间提供给相关部门,为研判灾情、评估次生灾害风险和指导救援提供了关键的信息支撑。

类似的场景在2023年土耳其强震后再次上演。在余震不断、灾情不明的危急时刻,“巢湖一号”卫星再次紧急成像,快速获取了震中周边区域的雷达遥感影像,为国际救援提供了来自中国卫星的清晰“图景”。

机载超高分辨率试验图像。西安电子科技大学供图

机载超高分辨率试验图像。西安电子科技大学供图

?

这穿透云雾的“千里眼”,在关键时刻守护着人民生命财产安全,展现了中国科技的温度与担当。项目技术已成功应用于多个国产星载SAR系统,持续服务于国土资源调查、环境监测、海洋观测等多个领域。

“顶尖的工程创新,往往诞生于最棘手的难题”

团队成员兰朋伟是在孙光才团队中一步步成长起来的。他回忆道,在参与某重要机载SAR项目的联试联调中,成像结果出现了难以解释的系统性偏移。理论推导、仿真验证、反复比对……最终,他们锁定了一个被所有人忽视的环节——雷达系统在记录高速连续脉冲时,存在微小的数据间隙未被正确处理。这个“非专业”的细微瑕疵,正是导致成像偏移的“元凶”。

在导师的指导下,兰朋伟不仅用严谨的数学推导证明了问题根源,还通过仿真复现了故障现象,为系统改进提供了依据。“顶尖的工程创新,往往诞生于解决那些最棘手的、看似‘非专业’的实际难题。”这次经历,让兰朋伟深刻领悟了孙光才常说的这句话。

孙光才团队合影。西安电子科技大学供图

孙光才团队合影。西安电子科技大学供图

?

如今,团队的一批批优秀毕业生奔赴祖国科研一线,成为支撑中国雷达事业薪火相传、不断超越的新锐力量。

站在新的起点,孙光才团队正致力于将星载SAR成像技术推向新的高度,探索三维成像等更丰富的信息获取手段,并积极研究如何与人工智能等新兴技术深度融合,进一步提升卫星对地观测的智能化水平和信息提取效率。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。