“在大西北坚守的二十年,幸福对我而言,从不是物质的堆砌,而是每一次攻坚克难后的那份满足与喜悦。”中国科学院近代物理研究所(以下简称近代物理所)的研究员孔洁,如此诠释着她的幸福观。自幼受“知识改变命运”的家庭教育熏陶,她对科学家充满了崇敬之情。2006年,从贵州大学获得保研资格的她,毅然选择前往兰州,只为一睹那遥远西北的大科学装置——重离子加速器的真容。这一去,便是20年的扎根与坚守。

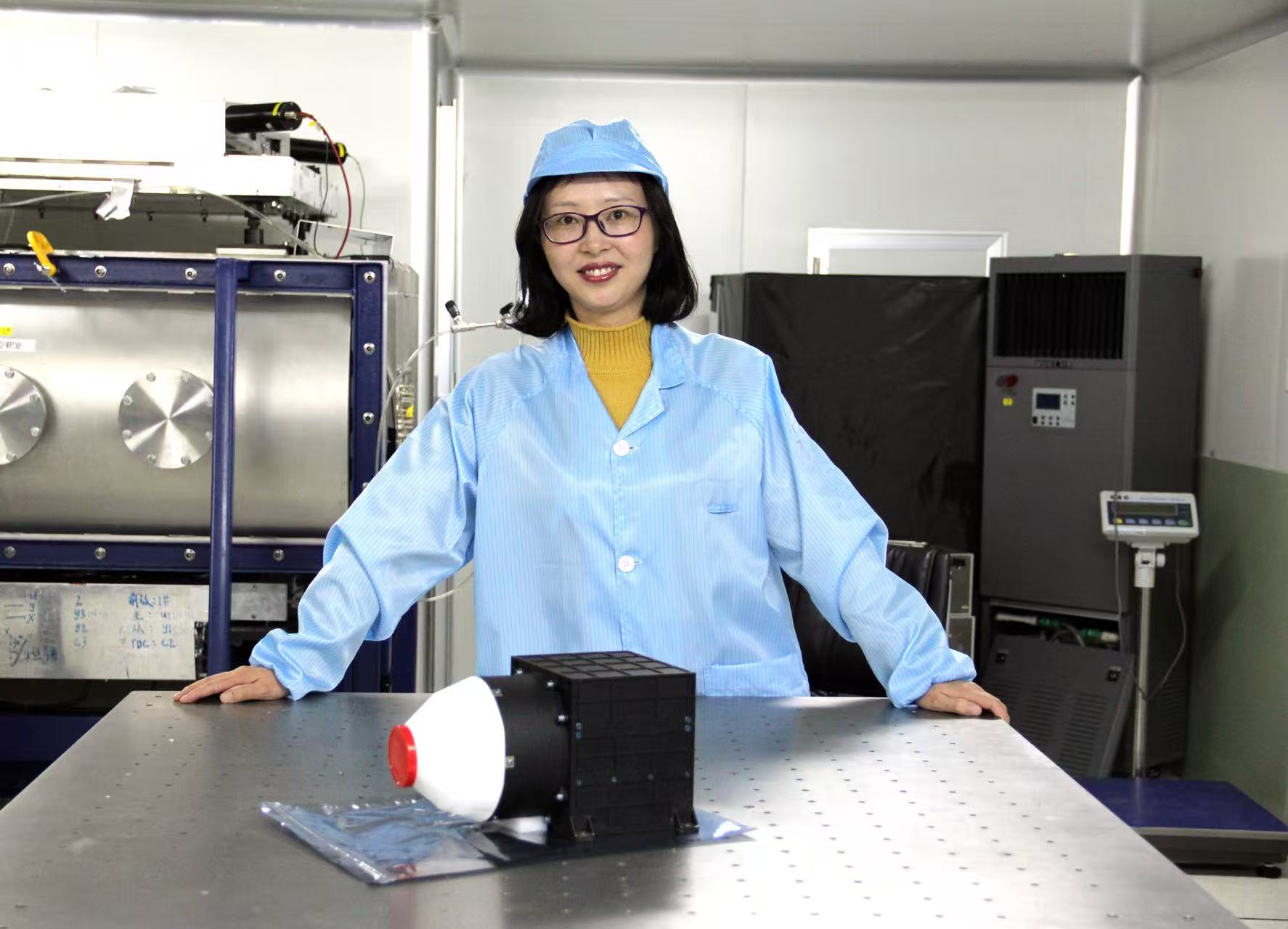

孔洁在天问一号的能量粒子分析仪飞行件交付前合影。近物所供图。

孔洁在天问一号的能量粒子分析仪飞行件交付前合影。近物所供图。

?

初心如磐:从贵州到兰州的抉择

孔洁出生于贵州毕节的一个普通家庭,她是家中的长女,父母都是自由职业者。尽管家庭条件并不富裕,但父母始终坚信“知识改变命运”,这种理念深深影响了孔洁和她的弟弟妹妹们。在这样的家庭氛围中,孔洁从小就对知识充满了渴望,对科学家充满了崇敬之情。

2006年,孔洁从贵州大学本科毕业,并获得了保研资格。面对人生的抉择,她毅然决定前往兰州,加入近代物理所。当时,她对近代物理所并不了解,只是被研究所的大科学装置——重离子加速器所吸引。

“我那时候就想看看那个传说中的重离子加速器,想亲身体验一下大科学装置的魅力。”孔洁回忆道。

初到兰州,孔洁被这座城市特有的科研氛围所吸引。在研究所里,初见大科学装置带给她的震撼至今难以忘记。没过多久,她很快融入了这里,从基础实验到复杂理论知识的学习,她形容自己“像一块海绵”,不断充实。

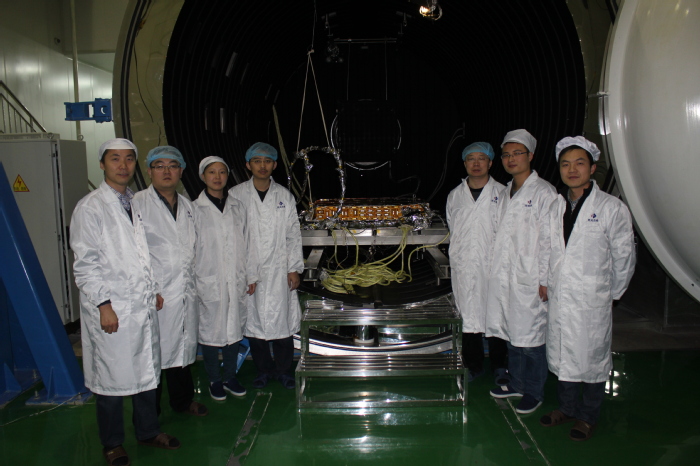

团队参加初样热真空试验。近物所供图。

?

攻坚克难:暗物质探测的艰辛历程

2011年,孔洁接到了暗物质粒子探测卫星“悟空”号的研制任务。这是她科研生涯中的一个重要转折点,也是一个前所未有的挑战。

“能参与到这样的项目中,我感到无比激动,对我而言简直是难以想象的。”

当时,国内在暗物质探测领域的研究尚处于起步阶段,技术难度大,经验匮乏,而孔洁所在的团队更是面临着巨大的压力。

“那段时间,我们整个团队都像上了发条一样,每天都在实验室里忙碌到深夜。”孔洁回忆道。他们面对的第一个难题是,如何在没有经验的情况下,设计出能够满足航天要求的探测器。为了攻克这个难题,孔洁和团队成员们查阅了大量的资料,进行了无数次的模拟实验。他们从原理样机开始,一步步迭代设计,最终成功完成了1/4样机的研制。

然而,科研的道路从不是一帆风顺的。在实验过程中,1/4样机在经历了国内外多地辗转实验后,突然出现了电流异常跳变的问题。团队进行了上千次的测试和分析,却始终找不到问题的根源,这个问题像一块巨石重重地压在团队的身上。面对困境,他们并没有放弃,通过多次讨论和反复试验,他们大胆设想,是不是连接器出了问题?于是,他们人为制造连接头接触不良的现象,终于找到了问题的所在。孔洁至今还记得那些深夜,自己不停地在脑海中比对设计图纸和测试数据,一旦有新的想法和思路立刻起身打开电脑细细核查和记录。

“在实验室里,试错是常态,但工程中绝对不行。那一刻,我如释重负,深知科研需要严谨的态度和坚毅的毅力。”孔洁笑着说。经过无数次的失败和重来,他们终于保质保量地完成了任务。当时,首席科学家笑着对她说:“孔洁,没想到你们团队这么快就追赶到第一方阵来了!”

“我们做的设备虽然在地面上经过了无数次的测试和验证,但一旦发射到卫星上进入太空,就再也无法维修了。它必须具备极高的可靠性和超长的使用寿命,这让整个团队如履薄冰,也充满了强烈的使命感。”孔洁表示,这一刻也证明了西部研究所的实力。

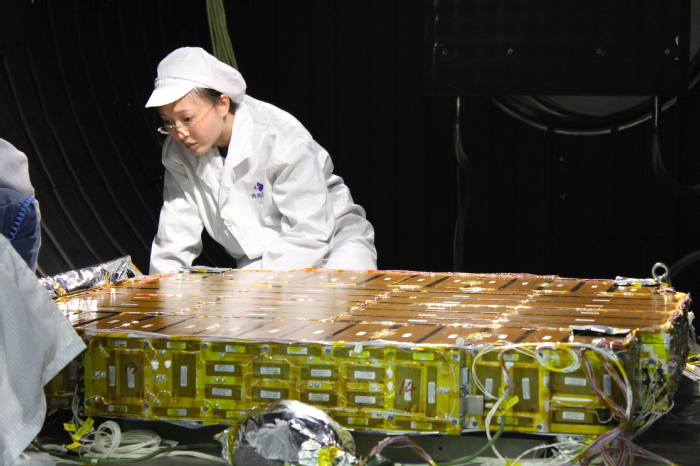

孔洁参加初样热真空试验。近物所供图。

孔洁参加初样热真空试验。近物所供图。

?

勇挑重担:天问一号的关键突破

如果说“悟空”号的研制是孔洁科研生涯中的一次重要考验,那么天问一号能量粒子分析仪的研制则是她科研道路上的又一座险峰。

天问一号项目的技术难度极大,对探测器的性能要求极高,也是我国首次深空勘测任务。

“当时,国内几家单位因技术难度都望而却步,因为技术难度实在太大了。”孔洁坦言。但她与团队选择迎难而上。她带领团队进行了无数次的实验和验证。

团队从基础理论研究入手,在探测器读出电子学方法提出了大胆创新。对于创新的技术方案,合作单位也有质疑的声音,但他们并没有因此而放弃,而是认真进行机理分析和仿真演算,迅速构建测试平台,用扎实的数据回应质疑。这一过程,不仅考验着团队的技术攻关能力,也磨砺了大家的心理素质。凭借着对科研的热爱和对目标的执着追求,团队最终成功攻克并验证了关键技术。为能量粒子分析仪的成功研制奠定了扎实的技术基础,能量粒子分析仪在天问一号任务中也发挥了重要作用。

2020年7月24日,“天问一号”探测器上,火星能量粒子分析仪(MEPS)作为首个开机的科学载荷,成功传回珍贵的深空数据。那一刻,孔洁心中奔涌着难以言喻的激动与自豪,过去我们国家没有深空探测的设备,只能分析别的国家的“二手数据”,现在,中国也可以为国际分享深空科学数据。

坚守与收获:星辰大海的方向

“一个好的科研平台,对于你的成长是很重要的。如果你去到别的单位,不一定有这么好的平台。尤其是近代物理所,它有大科学装置,这是非常有特色的。”孔洁认为,正是这样的平台,为她的成长提供了展示的机会,也让她能够在科研道路上不断前行。

在大西北坚守的二十年里,孔洁失去了很多与家人团聚的时光,但她却收获了一群志同道合、并肩作战的战友。

她说:“科研是一场漫长的马拉松,需要我们不断地努力和坚持。”在她看来,科研不仅仅是一份工作,更是一种使命和责任。她相信,“只要我们坚守初心,勇往直前,就一定能够在星辰大海中找到属于自己的方向”。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。