“有时候想想,生命真的挺脆弱的,说没就没了。”

在医学研究领域浸淫30年后,深圳理工大学合成生物学院教授连祺周由衷地发出这句感慨。

这种感受,连祺周在20世纪90年代就曾有过。彼时,他还是一名正在进修读博的临床医生,立志于通过学习心脏移植技术,挽救更多的心脏病人。

然而,命运并没有让连祺周实现这个夙愿,而是让他进入了另一片此前从未有人跨越的“雷区”——攻克“异染性脑白质营养不良症(MLD)”这一世界性医疗难题。

如今的连祺周,不仅凭借基因和干细胞技术成功实现了突破,还在不久前将相关成果进行了产业转化,涉及合同金额超过3亿元。

“医疗技术本身就具有产业化基因,其终极目的就是让生命不再那么脆弱。”连祺周说。

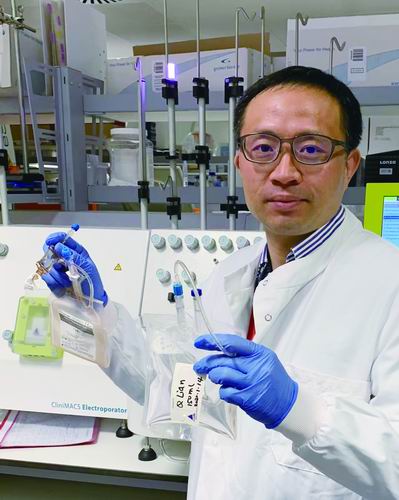

连祺周在进行模拟生产流程验证 受访者供图

?

几经“转行”,只为救人

作为一种发病率仅有五万分之一的罕见病,MLD的致病原理并不复杂。“简单说,就是由于基因缺陷等原因,导致人体内缺乏某种可以分解特定脂肪物质的酶。”连祺周告诉《中国科学报》,这会导致此类脂肪物质大量堆积在人体的神经系统中,特别是脑部,并不断压迫、侵蚀神经组织,进而引起脱髓鞘、神经炎症和神经变性,表现出进展迅速的神经退行性疾病临床症状,直至危及生命。

即便是在当下,MLD也是一种极难治愈的疾病,甚至可以说,一旦进入发病期,患者几乎没有生还的可能。而在20世纪90年代,准备读博深造的连祺周,压根儿没想到自己将来会和这个世界难题来一场“正面对决”。

事实上,促使连祺周读博的原因,是身为心血管科临床医生的他,曾亲眼目睹身边朋友乃至家人因为心脏问题猝然离世。这让他在感伤之余,产生了学习心脏移植等先进技术的想法。

当时,连祺周在哈尔滨医科大学附属医院一边读博,一边钻研技艺。然而,他很快发现心脏移植在当时面临一个很大的问题——严重缺乏器官提供者。

这是一个单凭个人努力无法克服的困难。无奈之下,连祺周将科研重点转向了当时刚刚兴起的心脏介入治疗,并以此挽救了很多病人的生命。

慢慢地,连祺周又发现了一些问题。

“以心肌梗塞为例,通过治疗,患者的急性死亡率大大下降,但心梗过程中死掉的心肌没办法再生,使得很多病人慢慢发展为心衰,患者在5年内死亡的比例甚至达到50%。”连祺周说。

又一道难题摆在他的面前。

恰在此时,他得知国外有科研人员利用基因和干细胞技术培植老鼠的心肌组织再移植进其体内,从而规避排异性等一系列问题,完美替换“死”掉的原组织。这项技术给了连祺周很大的“刺激”。然而,作为一名临床医生,搞心肌再生的尝试很难。“你的手术必须完全按照医疗指南操作,很难有大胆的创新研究。”

此时,连祺周觉得自己要去学一点新东西,“否则救不了更多人”。

被中国科学家攻克的“绝症”

在博士毕业并做了两年主治医生后,连祺周在2001年前往新加坡从事博士后研究。此后近20年间,他在荷兰、英国以及我国香港地区辗转多家科研机构,持续进行基因以及干细胞治疗的研究,从一开始连如何培养干细胞都很生疏的科研新人,慢慢成长为细胞治疗以及基因治疗领域的“大咖”。

在这一过程中,他的研究重点慢慢从“心脏”转移到“大脑”。

“两者看似差别巨大,但底层逻辑是一样的。”连祺周告诉《中国科学报》,MLD之所以发生,其根本原因在于人体缺乏分解脂肪组织的酶。“既然如此,我们通过干细胞进行基因修复及基因编辑,再将可以产生这种酶的干细胞植入人体内部,使其能自发性分解多余脂肪组织,不就可以起到治疗效果吗?”

原理看似简单,但将原理变成实际,连祺周却用了整整15年。在此期间他取得了一系列重要成果,但知道的人并不多。直到2024年,一个两岁瑞典小女孩的到来,才让更多人注意到了他。

这个小女孩名叫爱玛,一岁时便被诊断为MLD,两岁时因MLD造成视神经受损,双脚内翻且不能自行站立。她的父母在欧美各国四处求医问药,均以失败告终,这意味着爱玛几乎没有了生存希望。

然而,一个偶然的机会,爱玛从事医务工作的父亲看到了连祺周相关研究的论文。抱着试试看的心理,他们一家来到连祺周合作的多中心临床研究单位之一——广州妇幼儿童医疗中心。

2024年8月30日,爱玛第一次住院。在经历采集自体造血干细胞、中心静脉置管术、清髓预处理后,10月9日,医院成功将基因功能修复后的自体造血干细胞回输到爱玛体内。

2024年10月25日,曾被宣判“死刑”的爱玛顺利出院。该案例经媒体报道后,人们才意识到,曾经被认为是“绝症”的MLD在中国科学家帮助下,患者可以重获新生。

“爱玛并不是我们治疗的第一例病人。我们曾治愈了数名已经发病的MLD青少年患者,而且进行了最长近10年的安全性和有效性随访研究。”连祺周的语气颇为自豪,“可以说,我们跨越了一个前人不曾跨越的脑病治疗‘雷区’。”

医疗行业不能只靠“砸钱”

直到今天,连祺周还和爱玛一家及当地医生保持着密切沟通。随着人们对其研究关注度的提升,越来越多的企业找到连祺周,希望能推动相关成果的落地转化。

对于这件事,连祺周有自己的打算。

“医疗技术成果的转移转化是理所应当的,否则便背离了救死扶伤的科研初衷。”他说。但也正因为医疗技术“事关人命”的特殊性,使得挑选合适的合作伙伴成为一件更重要的事情。

连祺周坦言,这些年有很多企业愿意出巨资换取技术,但其中一些并不是“圈内人”,甚至与医疗行业完全不沾边。对于这些企业,他都一一婉拒。

“在挑选合作伙伴方面,我最看重的是对方的诚意,也就是他们是否真的将该技术的产业化作为一项事业,而不是仅仅玩一场资本‘游戏’。”连祺周说,此外,医疗行业并非单纯靠“砸钱”就能搞好,“我希望对方能对这一行业有深入理解,毕竟技术转移之后,我们仍希望与企业共同合作,持续进行技术的优化与改进”。

秉持着这样的理念,连祺周在一番“精挑细选”之后,终于找到了“意中人”,并在不久前将全套技术进行了产业化转移,涉及合同金额超过3亿元。

连祺周告诉记者,MLD作为代表性的遗传性脑白质罕见病,目前市场需求缺口庞大。预计至2029年,MLD治疗市场规模将达到49.2亿美元,年复合增长率6.2%。

“巨大的市场空间下,我们越发需要保持冷静。医疗技术的产业化除了要看市场前景和企业发展外,更要看技术能不能最大限度发挥治病救人的价值。这才是作为一名医学科学工作者最应该考虑的事情。”连祺周说。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。