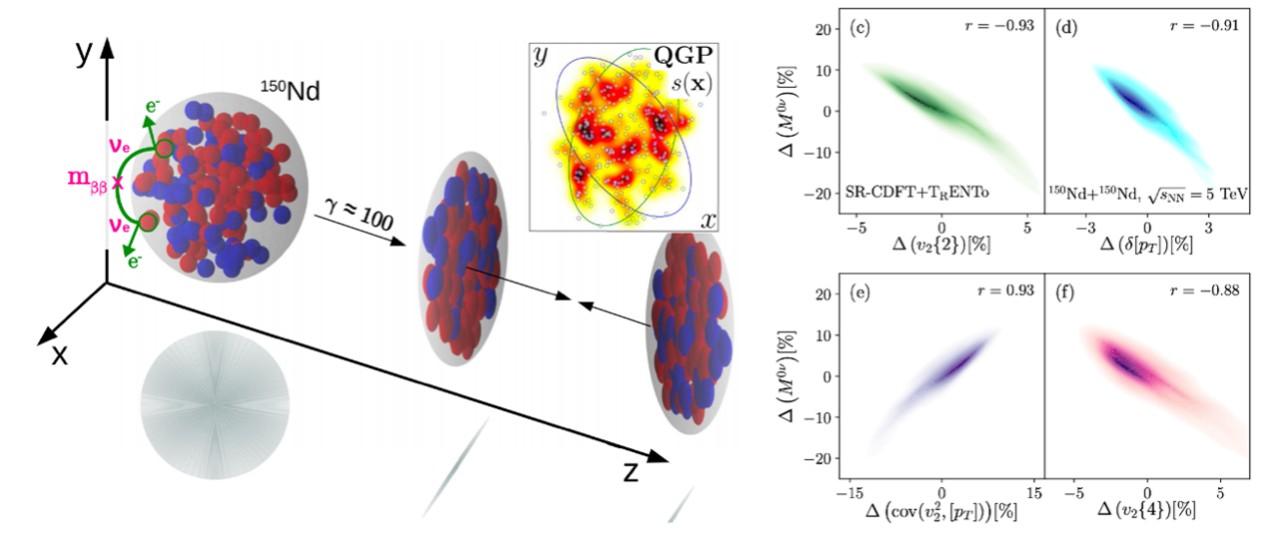

近日,中山大学物理与天文学院教授尧江明团队与欧洲核子研究中心Giuliano Giacalone博士合作,在无中微子双贝塔衰变(0νββ)研究方面取得重要进展,提出全新方法约束无中微子双贝塔衰变核矩阵元(NME)。相关成果发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。

“我们创新性地提出了一种全新的思路:通过测量高能核碰撞实验中集体流的分布,间接约束0νββ候选核的NME,以期显著降低其理论不确定性。”论文共同通讯作者尧江明对《中国科学报》表示。

审稿人对该研究给予了高度评价,称其“具有引人入胜的创新性,是推动0νββ衰变NME研究向前迈出的重要一步”,并进一步指出:该工作有望引导大型强子对撞机探索全新的研究方向。

无中微子双贝塔衰变矩阵元与重离子碰撞观测量之间的关联性。研究团队供图

无中微子双贝塔衰变矩阵元与重离子碰撞观测量之间的关联性。研究团队供图

?

原子核0νββ衰变“谜题”

1935年,诺贝尔物理学奖得主玛丽亚˙格珀特-迈耶(Maria Goeppert-Mayer)率先研究伴随两中微子发射的原子核双贝塔衰变过程。1939年,美国物理学家弗里(W.H. Furry)基于中微子为其自身反粒子(马约拉纳费米子)的假设,首次提出0νββ衰变的可能性。此后,0νββ衰变成为粒子物理与核物理领域长期探索的核心前沿课题。

观测到原子核0νββ衰变意义重大,将直接证实中微子是马约拉纳费米子,表明轻子数守恒定律在自然界中被打破,不仅具有深远理论意义,还可能为解释宇宙中正反物质不对称性提供关键线索。2015年,诺贝尔物理学奖授予中微子振荡实验,证实中微子具有非零质量,这一突破进一步推动了对0νββ衰变的实验研究,为通过该过程间接测定中微子绝对质量带来新希望。

论文合作者、日本京都大学博士研究生张馨表示,目前,国际上多个实验团队基于不同探测技术积极开展0νββ衰变的搜寻工作,已将其半衰期下限推至约1026年,并推进下一代实验设计与建设,目标在未来实现1027年以上的灵敏度。中国也积极布局,相关实验在锦屏地下实验室展开,并将在江门地下实验室进一步拓展,已取得初步成果,前景良好。

然而,尽管实验技术不断进步,0νββ衰变的理论预言仍存在显著不确定性。核心难题在于精确求解复杂的原子核量子多体系统,这限制了对实验结果的解释,给中微子质量的提取带来很大不确定度,是未来该领域理论研究亟待突破的关键问题。

“以往理论研究多基于含自由参数的有效核力及衰变算符,不同传统核理论模型给出的NME差异达2~3倍甚至更多,且无实验数据验证。”尧江明表示,核理论工作者只能不断完善各自模型以减小NME的模型相关性。

新法破局0νββ衰变研究

尧江明回忆,2013年他在日本东北大学工作期间开始涉足0νββ衰变的理论研究,起步较晚。但通过与北京大学核理论课题组紧密合作,团队迅速完成0νββ衰变核矩阵元(NME)的相对论描述工作,虽表明相对论效应对NME影响不大,但为后续研究奠定坚实理论基础。

长期以来,0νββ衰变的NME计算虽有进展,但模型依赖性问题始终未有效解决。直到2020年,基于手征有效场论的原子核从头计算(ab initio)方法首次成功应用于候选核的NME研究,局面迎来突破。

尧江明(后排左四)团队合影。研究团队供图

尧江明(后排左四)团队合影。研究团队供图

?

“我们将从头计算方法与传统核结构模型结合,实现对48Ca的NME的第一性原理计算,为未来提供具有可控不确定度的核矩阵元奠定基础。”尧江明说。该成果发表于《物理评论快报》上,并获国际科技媒体专题报道。

此后,从头计算方法成为引领0νββ衰变NME研究的前沿方法之一。其最大优势在于能系统量化计算结果的不确定性,对实现NME高精度预测至关重要。2021-2024年,尧江明团队利用该方法,定量评估短程跃迁算符对NME的重要贡献,成功给出关键候选核76Ge的0νββ衰变核矩阵元及其统计不确定度,系列成果均发表于《物理评论快报》。

目前,团队正将该方法推广至更重的候选核体系,如PandaX实验研究的136Xe等。

约束核矩阵元的新路径

“尽管原子核0νββ衰变NME的从头计算取得了显著进展,但其预言结果仍面临较大的不确定性,主要源于核力本身及多体波函数构建中的系统误差。”尧江明表示,为进一步压缩不确定度,科研人员近年来致力于寻找其他可观测量与NME的关联,如原子核低激发态性质、双Gamow-Teller跃迁、双伽马跃迁等。

“2024年,我们将本征矢延拓(EC)方法引入相对论多参考态协变密度泛函理论,建立了子空间投影的相对论密度泛函理论(SP-CDFT)框架,并据此揭示了0νββ衰变NME与原子核低激发态性质之间的潜在相关性。”张馨表示,该理论成果促成与Giuliano Giacalone的合作。

据介绍,近年来,高能重离子碰撞广泛用于探索原子核的基态形状,实验表明碰撞中产生的集体流分布与原子核的形变参数密切相关。由此,团队设想通过测量候选核在高能碰撞中产生的集体流行为,反向约束其0νββ衰变的NME。Giuliano Giacalone看到团队的SP-CDFT工作后,迅速表达合作意愿。

论文第一作者、中山大学物理与天文学院硕士研究生李义表示,研究过程中,团队耗时数月开展高强度数值模拟,反复验证模型稳定性与预测能力。需对上千组不同模型参数下的NME进行精确计算,每组计算过程极为复杂。借助子空间投影SP-CDFT方法,团队高效实现百万级别的NME模拟计算。

在国家自然科学基金等项目的资助下,研究团队以150Nd→150Sm为例,首次将贝叶斯核结构分析与高能150Nd+150Nd碰撞模拟相结合,揭示了0νββ衰变NME与夸克-胶子等离子体空间梯度分布、各向异性等集体特征之间存在显著关联。这些碰撞过程中的集体流特征可通过大型强子对撞机高能实验获取观测数据,为约束NME提供全新实验路径,开辟了连接高能核碰撞与低能弱衰变过程的崭新方向。

“尽管我们取得了初步进展,但要真正实现0νββ衰变NME的精确预测,仍然面临诸多挑战。”尧江明坦言道。目前,其团队正积极推进原子核从头计算方法发展,探索其他物理观测量与NME的关联性,期望进一步降低关键候选原子核NME的不确定度,最终实现精确预言。

相关论文信息:https://doi.org/10.1103/zymp-tyjj

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。