近日,广州海洋地质调查局教授级高级工程师邓义楠团队与中国科学院地理科学与资源研究所研究员郭庆军团队合作,在国家自然科学基金等项目的资助下,研究发现甲烷厌氧氧化作用驱动二氧化碳暗固定新机制。相关成果在线发表于《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)。

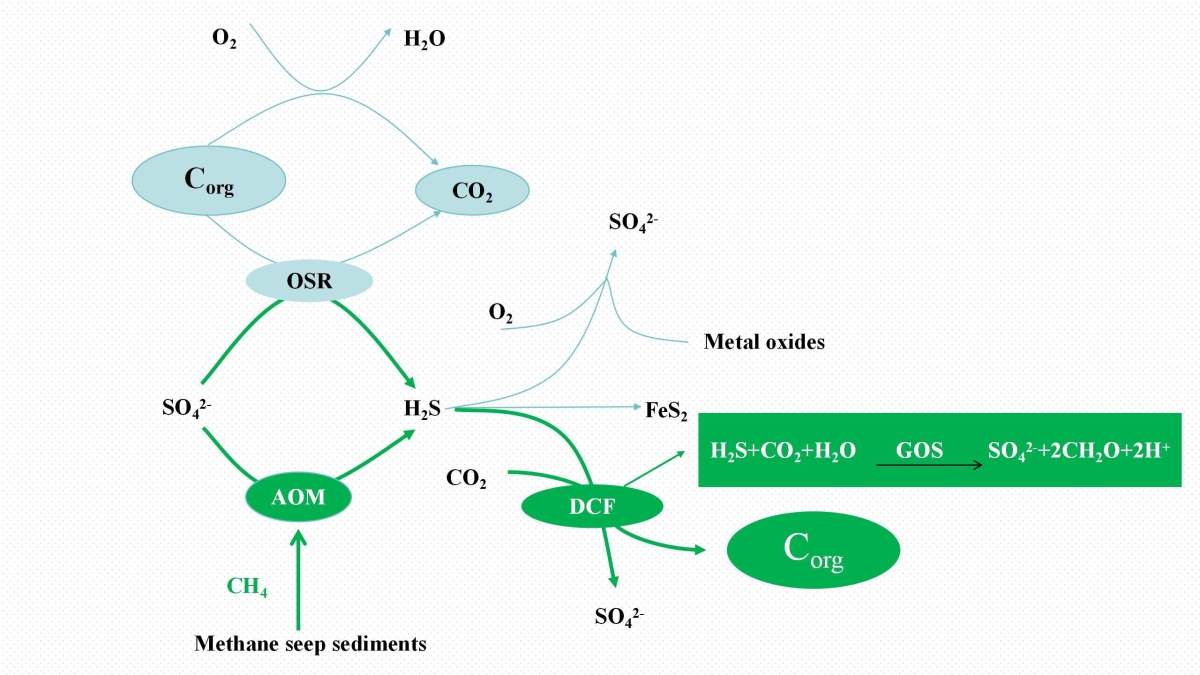

甲烷渗漏区二氧化碳暗固定和甲烷厌氧氧化作用的耦合机制。研究团队供图

甲烷渗漏区二氧化碳暗固定和甲烷厌氧氧化作用的耦合机制。研究团队供图

?

论文第一作者兼通讯作者邓义楠表示,该研究发现,在甲烷渗漏区强烈的甲烷厌氧氧化作用会导致还原性硫化物明显的富集。还原性硫化物的富集、转移和氧化等过程为微生物参与的二氧化碳暗固定机制和微量元素循环提供了有利的发育环境。

一直以来,二氧化碳暗固定机制被认为是深海和海洋荒漠区有机质的重要来源,且在全球多个海洋特殊环境中(比如海底热液,海底火山口,海洋低氧区等)已有详细报道。但是,在甲烷渗漏区,对二氧化碳暗固定过程是否存在、其环境因素和运行机制等仍缺乏研究。

该研究选取南海北部陆坡站位样品为研究对象,主要关注其有机质演化过程和甲烷厌氧氧化作用的关系。研究发现,该站位富集的有机质主要以原位生物成因为主,且其形成环境为缺氧硫化的沉积环境。团队还发现Gammaproteobacteria明显富集在接近甲烷-硫酸盐还原界面处,结合前人对该区域微生物群落研究的结果,证实Gammaproteobacteria在海洋二氧化碳暗固定中扮演了重要的作用。

基于以上认识,该研究认为在甲烷厌氧氧化作用发育强烈的区域,大量还原性硫化物的富集为微生物参与的二氧化碳暗固定过程提供了非常有利的环境,且该过程为甲烷渗漏区有机质的富集提供了重要来源。

该研究为甲烷渗漏区的有机质来源以及甲烷厌氧氧化作用驱动的二氧化碳暗固定机制提供了新的认识,为全球碳和金属元素循环研究提供了重要的补充。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2025.104965

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。