氢气,是自然界中最小的分子,最轻的气体。氢气虽然“身材”小,但蕴含着巨大的能量——同等质量下,燃烧1克氢能释放出的热量相当于汽油的3倍、煤炭的4.5倍,是自然界中能量密度最高的燃料。氢能浑身是宝。然而这样的理想能源却面临着巨大的储运难题。

面向西部地区能源大基地的发展需求,为助力能源转型和产业低碳化、高端化发展,兰州大学成立了氢能与低碳中心。“中心将坚持‘政产学研用’深度融合,聚焦高原环境下的氢能关键技术攻关,积极推进面向西部的氢能技术标准制定与低碳系统解决方案研发。”兰州大学校长杨勇平说。

提出新型塔式光伏-光热复合发电系统,在充分利用太阳能全谱资源的基础上,实现了光电与热能协同发电,综合效率提升6.3%;建立大尺寸多孔材料合成方法学,率先突破了共价有机多孔单晶的创制瓶颈;在薄膜太阳电池、非掺杂异质结晶硅太阳电池、锂离子电池等方面做出了具有显示度的开创性研究工作;揭示氢脆的微观机制,并开发出新型抗氢脆材料及表面防护技术……近年来,兰州大学发挥多学科优势,强化协同创新,用技术创新助力能源变革。

刘奇明与校企联合培养研究生在光伏设施前讨论。兰州大学供图。

刘奇明与校企联合培养研究生在光伏设施前讨论。兰州大学供图。

?

兼顾成本提升电池效率

光伏组件整齐排列,捕捉每一缕阳光,并直接将其转化为源源不断的清洁电力,供给千家万户……这就是光伏发电,作为清洁能源的代表,正引领全球能源转型。而在光伏发电过程中,半导体材料单晶硅扮演着至关重要的角色。

在从光伏研究到高性价比储能器件的开发方面,兰州大学有着丰富的科研经验。自上世纪80年代起,在陈光华教授等老一辈科学家的带领下,学校科研团队开始从事半导体材料以及相关器件的研究,并成功研制出当时性能领先的非晶硅薄膜太阳电池。

“目前在众多太阳电池光电活性层材料中,单晶硅因元素丰度高、结构与性能稳定以及成熟的制备工艺而备受青睐。”兰州大学材料与能源学院副院长栗军帅教授介绍说。

栗军帅教授团队与隆基绿能科技股份有限公司(以下简称隆基绿能)紧密开展合作,团队成员刘奇明副教授、王子磊青年研究员以及部分专业学位博士研究生长驻隆基绿能,依托企业的研发和产业化优势,围绕新工艺、新结构开发,提升电池效率。

近期,团队参与的企业核心研发工作也取得新突破。

“我们和隆基绿能合作将全面积商业尺寸(350cm2)晶硅太阳电池的光电转化效率提升至27.03%,创造了新的世界纪录。”栗军帅介绍说,在太阳电池中,光电转换效率是衡量其将光能转化为电能的核心关键指标。围绕该指标的突破,团队一直致力于和企业合作,努力攻克背后的关键科学和技术问题。

“太阳电池和手机、电脑等其他消费类产品一样,要满足市场需要和消费者的心理预期,就要努力做到性能更好、价格更低。”栗军帅解释到,更高的性能通常意味着更复杂的结构和工艺,这一般会推高成本。

要解决企业问题,助推行业健康发展,就要兼顾成本和性能。“我们的工作就是在提升性能的同时,保证成本没有明显的提高,价格甚至会降低。”栗军帅说。

“材料与能源学院在光伏领域开展研究的同时,现在也聚焦锂离子电池、钠离子电池以及锂硫电池、钠硫电池、全固态电池等新兴储能技术的研发。”兰州大学材料与能源学院院长贺德衍介绍,学院致力于在科学研究中不断引导老师们解决实际问题,用技术创新推动能源变革。

2021年12月,兰州大学与隆基绿能联合成立了隆基未来技术研究院,研究院主要聚焦清洁能源技术、材料和器件开展科研攻关和技术开发。在校企合作的过程中,材料与能源学院团队还针对晶硅废料的利用做出了卓有成效的工作。

在单晶硅生产过程中,石英坩埚是核心部件之一。基于对单晶硅纯度的要求,过去拉单晶过程中,石英坩埚一次或几次拉晶完成后即报废,被视为一次性物品。

“我们和隆基绿能合作过程中,企业提出开发和技术储备需求,希望把从硅片切割过程中产生的废料再次利用。”材料与能源学院刘德全教授说,团队将晶硅废料转化为二氧化硅,做成坩埚,实现了晶硅废料的再次利用。

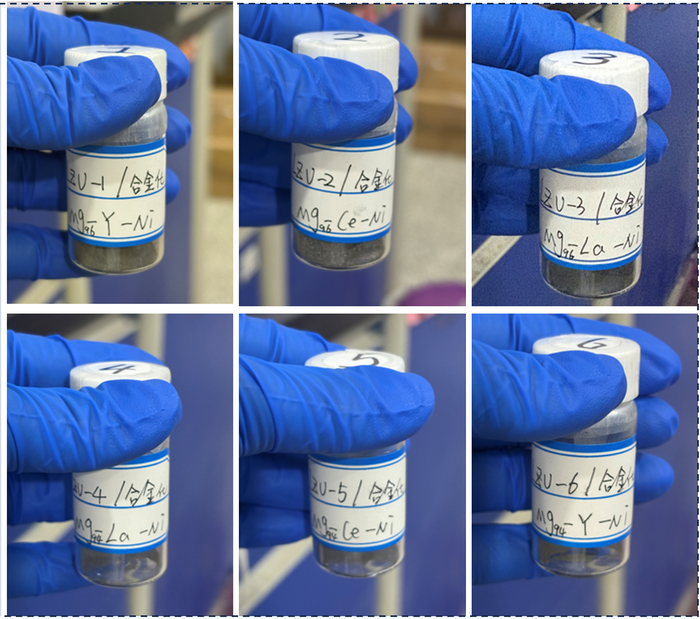

唐瑜课题组制备的系列稀土镁基储氢材料样品。兰州大学供图。

唐瑜课题组制备的系列稀土镁基储氢材料样品。兰州大学供图。

?

发挥优势开发储氢材料

6月初,在兰州大学化学化工学院的一间实验室里,唐瑜教授团队的同学们正紧锣密鼓地调控团队制备的固态储氢合金材料样品,测试其储氢性能。

这些样品是团队将稀土元素、过渡金属和镁原子结合,为氢气打造的一个微观的“牢笼”,将氢气固定在这些“牢笼”里,未来有望成为储氢电池材料,在小型电动自行车和电动车上使用。

在常温常压状态下,储存1吨氢气需占据1.1万立方米以上的空间,相当于5个标准游泳池的容积总和,大规模运输和存储氢气的难度可想而知。因此,发展高效、安全的储运技术是氢能产业进一步蓬勃发展的关键所在。

唐瑜介绍,目前氢气主要的储运方式有高压气态储氢、低温液态储氢、有机液态储氢和固态储氢等4种技术路线。高压气态储氢将氢气加压至数百倍大气压后,储存到特制钢瓶中,压缩能耗高、运输成本大;低温液态储氢是将氢气压缩后,冷却至-253℃使其变为液氢,并储存在低温绝热的真空容器中,存在液化能耗大、自挥发等缺点;有机液态储氢密度高、安全性好,但脱氢催化复杂。

“固态储氢被视为最具前景的技术路径,但从高质量工业应用长远发展看,亟需开发具备高储氢容量、高安全性、吸/放氢速率快、循环寿命长、低成本的储氢材料。”唐瑜说,固体储氢是将氢原子固定于金属晶格、化学分子或多孔材料中,具有高储氢密度、能效高、安全性好等优势。

目前,多数固态储氢材料仍需300℃的高温才能实现高效释氢。探索和开发具有大储氢容量、适当工作温度和压力的氢储存材料成为团队追求的目标。基于团队在稀土功能材料基础理论研究、高端功能应用开发及产品中试方面的深厚工作积累,团队选择尝试开发稀土储氢材料。

“我们课题组重点关注稀土-镁基固态储氢合金材料的发展和当前急需解决的关键科学问题。”正在唐瑜课题组从事博士后研究的张福介绍,稀土储氢合金相较于传统储氢材料,安全性好,能够在单位体积内储存更多氢气,显著提升氢能储存和运输效率。

在确定了技术路线后,团队通过合金化+纳米化、合金化+纳米结构催化相调控等复合方法来提升储氢动力学与热力学、固态储氢容量、循环寿命及降低生产成本,并最终制备出了系列样品。

“我们发现在合金化与催化过程中,有效降低了氢化镁的分解能垒,吸放氢平衡时间从小时级缩短至分钟级,形成200-300℃的宽温域工作温度,提高了实际储氢容量和循环寿命。”张福说。

在分析测试样品储氢性能的同时,团队还将利用AI技术在海量的合金成分和合成方法中快速筛选出具有优异性能的候选材料。“长远来看,我们希望推动材料的规模化生产,采用可控的批量化生产技术进行中试验证,提高合金的生产稳定性和一致性。”唐瑜说。

“液态阳光”技术:变废为宝的绿色能源方案

在兰州新区化工园区内,一座覆盖着光伏板的山丘在阳光下熠熠生辉,蔚为壮观。这是由兰州大学氢能与低碳中心主任李灿院士团队领衔建设的全球首套千吨级“液态阳光合成规模化示范工程”的光伏发电场。该工程的核心目标,是将太阳能高效转化为电能,并驱动后续的化学转化过程。

该技术的路径清晰而创新:首先,利用太阳能(可再生能源)发电,并采用电解水技术制备“绿氢”;随后,氢气与二氧化碳反应生成甲醇。这一过程巧妙地将太阳能以化学能的形式储存在液态甲醇中,因此被称为“液态阳光”。

“‘液态阳光’的核心突破在于将氢气转化为甲醇,”李灿解释道,“甲醇作为液态燃料,其储存和运输难度远低于气态氢,并能充分利用现有的燃料基础设施,从而高效解决了氢能的储运瓶颈。”这项历时20年的技术攻关始于2001年,李灿团队聚焦于太阳燃料研究。其中,高效率、大规模的电解水制氢技术,以及将“绿氢”与二氧化碳高效催化转化为甲醇的技术,构成了“液态阳光”甲醇制备的核心。

“甲醇不仅是重要的大宗化学品中间体,也是一种优良的清洁燃料,同时它还是解决绿氢储运难题的理想载体分子。”李灿团队成员、兰州大学李泽龙教授解释,在合成甲醇后,甲醇作为液态储氢介质实现了安全便捷的长距离运输;最终在应用端,通过甲醇重整技术现场释放氢气。

这一路径不仅破解了绿氢储运难题,更关键的是实现了二氧化碳的资源化循环利用。

“在部分领域,绿氢可直接替代化石能源实现源头减排。然而,工业中仍存在大量难以避免的‘刚性’二氧化碳排放。”李泽龙说,“‘液态阳光’技术的价值在于它能利用绿氢将这些刚性排放的二氧化碳转化为有价值的化学品或燃料,真正实现‘变废为宝’,同时达成二氧化碳减排目标。”

这一技术的产业化进程正在加速。2024年,中煤集团在内蒙古鄂尔多斯正式启动了全球首个十万吨级“液态阳光”燃料合成项目。李灿算了一笔环保账:“生产10万吨液态阳光甲醇,相当于回收利用了约14万吨二氧化碳。这对推动国家‘碳达峰’与‘碳中和’目标具有显著效益。”

目前,李灿团队研发的电解水制氢(电解槽)技术已达到国际先进水平,成功实现了装置规模、能源转化效率及运行稳定性的同步提升,为“液态阳光”技术的规模化应用奠定了坚实基础。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。