近日,南方科技大学生命科学学院教授侯圣陶团队在神经科学领域的最新研究成果发表于《先进科学》。研究团队揭示了40赫兹节律性光闪烁通过激活海马体齿状回区PV中间神经元,促进神经发生并改善空间学习能力的机制。

阿尔茨海默病、脑卒中等神经系统疾病严重损害患者的认知功能,现有治疗手段效果有限。近年来,非侵入性的40 赫兹光刺激疗法因其在改善认知障碍方面的潜力备受关注,但其长期效应及机制尚不明确。侯圣陶团队通过长期动物实验,系统阐明了40 赫兹光闪烁通过调控PV中间神经元活性,促进海马齿状回区神经发生、增强空间学习的完整通路,为神经退行性疾病的治疗提供了新思路。

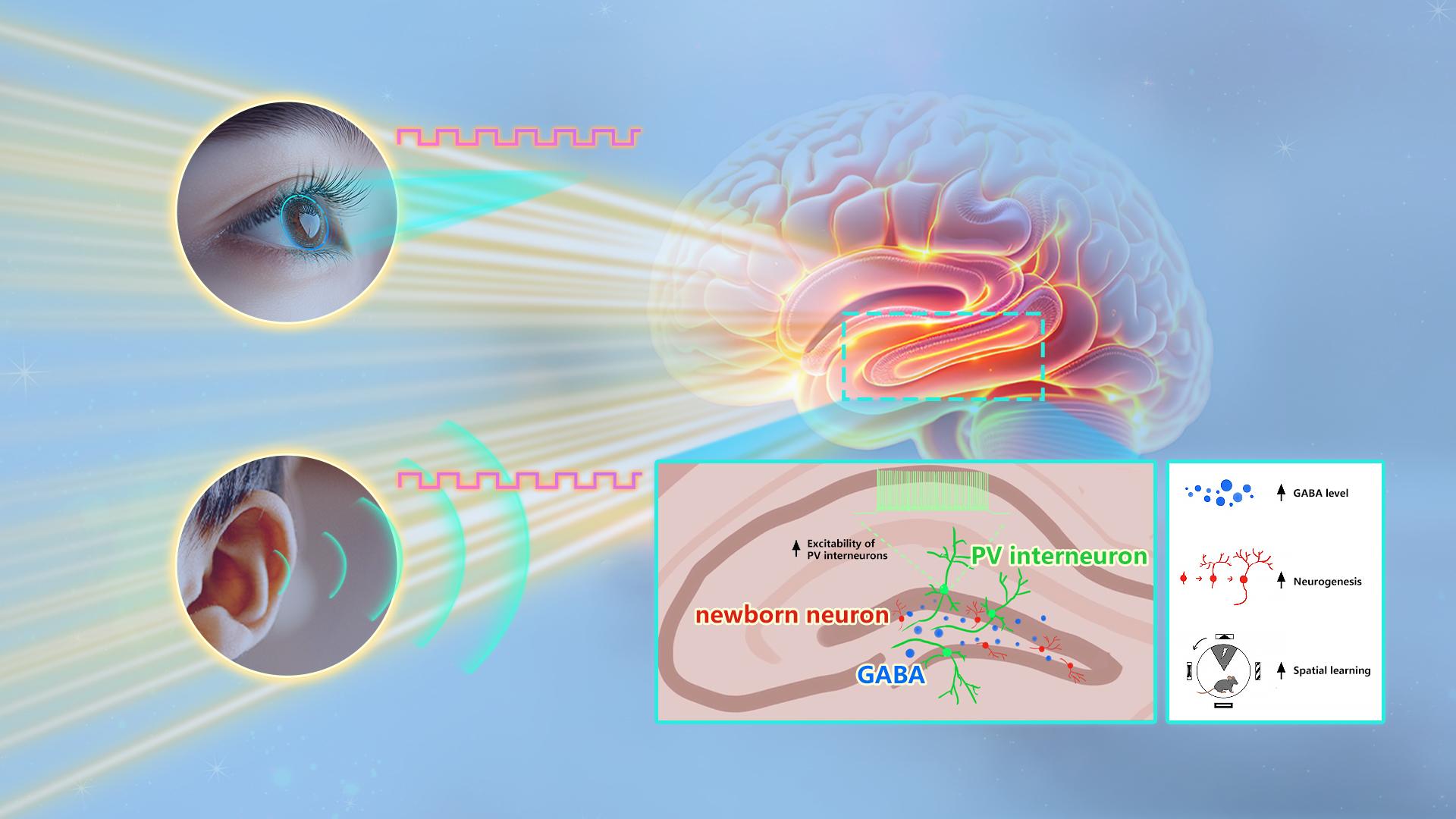

研究示意图。南科大供图

研究示意图。南科大供图

?

研究团队对6月龄成年小鼠进行为期30天,每天1小时的40赫兹光闪烁干预,通过主动避障实验证实,干预组小鼠的空间记忆能力较对照组提高约30%,且未引发焦虑或运动功能障碍。其次,光闪烁显著增加了小鼠海马齿状回区的 BrdU+(增殖细胞)、DCX+(未成熟神经元)及 BrdU+DCX+ 双标细胞数量。这些结果表明,长期的40赫兹光闪烁可以显著提升空间学习能力和促进海马神经发生。

通过光纤钙信号记录和膜片钳技术,团队发现40赫兹光闪烁能增强PV神经元的兴奋性——其放电频率提升1.5倍,兴奋性突触后电流增加40%。而特异性敲除或抑制PV神经元后,齿状回区的40赫兹夹带降低,光闪烁的促神经发生效应完全消失,说明PV中间神经元在其中起到的关键作用。

此外,通过微透析实验显示,光闪烁使齿状回区GABA神经元水平瞬时升高35%,且PV神经元周围对新生神经元的突触输入密度增加25%。阻断受体后,神经发生及认知改善效应被逆转,证实了GABA 能神经元信号通路介导的新机制。

这项研究表明,长期40赫兹光闪烁可以激活海马体齿状回区中的PV中间神经元,并通过增强 GABA 能神经元信号对分裂后神经元突触整合的支持作用,促进神经发生。此外,40 赫兹光闪烁不会引发压力和焦虑水平的改变,并能显著改善小鼠空间学习能力。未来该技术有望成为治疗人类神经系统疾病的潜在临床疗法。

相关论文信息: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40586216/

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。