近日,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室团队,首次从原子层面揭示了金属玻璃(又称非晶态合金)容易断裂的关键原因,并找到了控制其性能的关键方法。这项研究成果发表于美国《国家科学院院刊》(PNAS)。

金属玻璃兼具玻璃和金属的优点,强度高、弹性好,被誉为"材料界的新星"。但使用时容易突然断裂,严重限制了其实际应用。

由于其在微秒时间尺度下发生,传统实验手段难以直接观察其原子机制;另一方面,传统分子动力学模拟受限于计算成本,往往采用远高于实验条件的冷却速率(>101?K/s)制备金属玻璃模型,导致所得结构状态与真实材料存在很大偏差,难以实现剪切变形机制的准确还原。因此,揭示剪切带如何萌生与传播的微观机制成为凝聚态物理、材料力学与计算材料科学交叉领域中的前沿难题。

针对这一科学挑战,西安交通大学金属材料强度全国重点实验室材料创新设计中心(CAID)教授丁俊、马恩团队成功研究了Mg??Cu??Y??非晶合金在冷却速率跨越9个数量级(从与实验铸造条件相当的104 K/s到常见分子动力学模拟速率1013 K/s)下的结构演化与剪切带变形行为。研究结果表明,与超快速冷却样品相比,缓慢冷却样品中剪切带的各种性质均变化(升高/降低)明显。

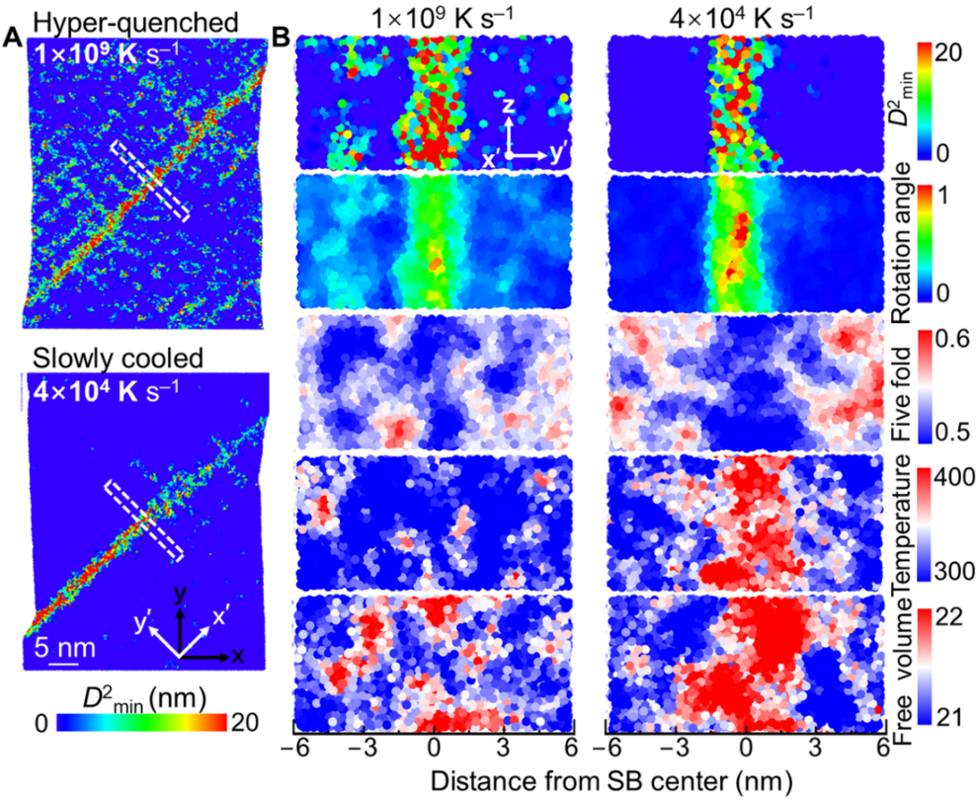

超快淬火和缓慢冷却的Mg??Cu??Y??非晶样品中剪切带的微观性质。西安交通大学供图

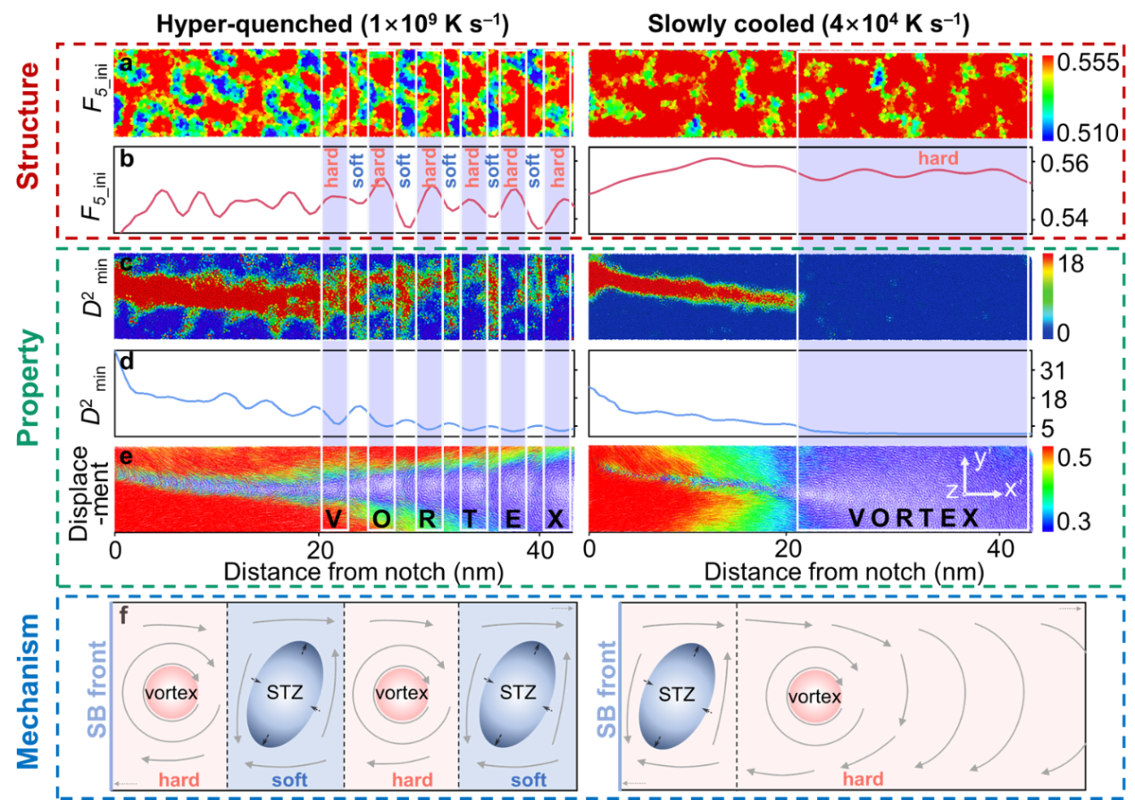

进一步分析发现,结构状态的演变导致剪切带延展机制发生了定性转变。在超快速冷却的样品中,剪切带扩展呈现间歇性特征,表现为多个剪切变形区的顺序激活和合并,而这些剪切变形区之间由涡漩场隔开。相比之下,缓慢冷却的样品表现出连续且快速的剪切带传播,由局部剪切软化和大型涡漩场的形成介导,其结构响应具有更强的集体性。这种机制的转变来源于不同结构状态下激活剪切变形区的数密度和空间分布的显著差异。

剪切带前沿传播至样品中部时的原子级机制。西安交通大学供图

剪切带前沿传播至样品中部时的原子级机制。西安交通大学供图

这项发现为开发新一代高强度、高韧性金属玻璃指明了方向。

相关论文信息:https://doi.org/10.1073/pnas.2427082122

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。