近日,中国科学院华南植物园研究员侯恩庆团队同合作者,在国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金等项目的资助下,成功绘制出全球(近)自然土壤有效磷含量分布图。相关成果在线发表于《全球生物地球化学循环》(Global Biogeochemical Cycles)。

磷通常是陆地生态系统中限制植物生产力的关键养分,在许多自然和半自然生态系统中,其可利用性直接决定着植物群落的结构、初级生产力以及养分利用效率。土壤是植物获取磷的主要来源,而植物可利用磷是土壤总磷中能被植物根系直接吸收的那一小部分,尤其对缺乏分泌羧化物以溶解难溶磷的植物来说,这部分有效磷更为关键。

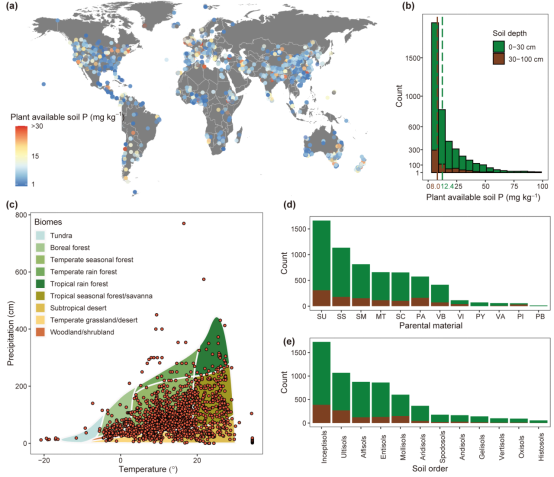

研究中收集到的6253个自然生态系统观测值土壤有效磷分布图。研究团队供图,下同

研究中收集到的6253个自然生态系统观测值土壤有效磷分布图。研究团队供图,下同

?

由于磷在土壤中迁移性差、再生缓慢,且易受pH值、有机质含量、矿物组成和水文条件等多种环境因子的影响,土壤有效磷的时空异质性极强。因此,明确其含量、储量、空间分布及环境驱动机制,不仅是深入理解陆地生态系统磷循环与植物养分限制的基础,也对于预测全球变化背景下养分格局变化、生态系统功能稳定性及碳-养分耦合关系具有重要意义。

特别是在全球气候变化和人类活动不断加剧的背景下,建立全球尺度的土壤有效磷数据集和分析框架,对于改进陆地生态系统模型和提升全球生物地球化学循环预测能力具有重要应用价值。

基于已有全球土壤有效磷数据库及相关文献数据,研究团队从约36,000篇涉及五种主要有效磷提取方法的文献中筛选信息,最终构建了一个包含6,253条观测值、覆盖3,353个(近)自然生态系统样点的全球土壤有效磷含量数据集。该数据库还整合了关键的气候、地形、母岩、植被等环境因子,用于解析全球尺度土壤有效磷的分布格局及其驱动机制。

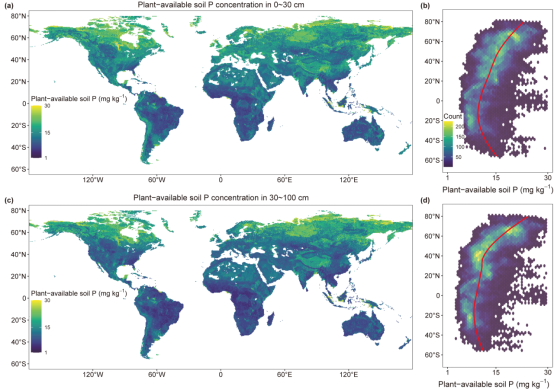

土壤有效磷在0-30厘米和30-100厘米土层的全球分布图。

土壤有效磷在0-30厘米和30-100厘米土层的全球分布图。

?

研究结果表明,土壤有效磷在不同母岩类型、土壤类型、生物群落和大陆间存在显著差异,数值范围从0.01至99.2 mg˙kg-1不等,全球表层(0~30厘米)和深层(30~100厘米)土壤的平均值分别为12.4和8.0 mg˙kg-1。母岩类型、土壤总磷、海拔高度和土壤类型是最重要的土壤有效磷含量预测变量;土壤有效磷整体上随纬度增加而增加,但在相同纬度带内表现出高度异质性。估算结果显示,全球表层和深层土壤的有效磷库(不含南极洲)分别为0.73 ± 0.23 Pg(平均±标准偏差)和1.59 ± 0.50 Pg(1 Pg = 1015 g)。

该研究首次在全球尺度系统评估了土壤有效磷的空间分布与主控因子,绘制了高分辨率的有效磷全球分布图,为深入理解陆地磷循环过程提供了基础数据支持,并可用于改进地球系统模型中陆地磷循环模块的参数化与约束。

相关论文信息:https://doi.org/10.1029/2025GB008513

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。