近日,中国科学院南海海洋研究所研究员徐敏团队同合作者,使用创新性的地震定位技术,系统揭示了西南马里亚纳裂谷(SWMR)这一岛弧新生裂谷地区的构造演化机制。相关成果以封面文章的形式发表于《中国科学:地球科学》(Science China Earth Sciences)(中英文)。

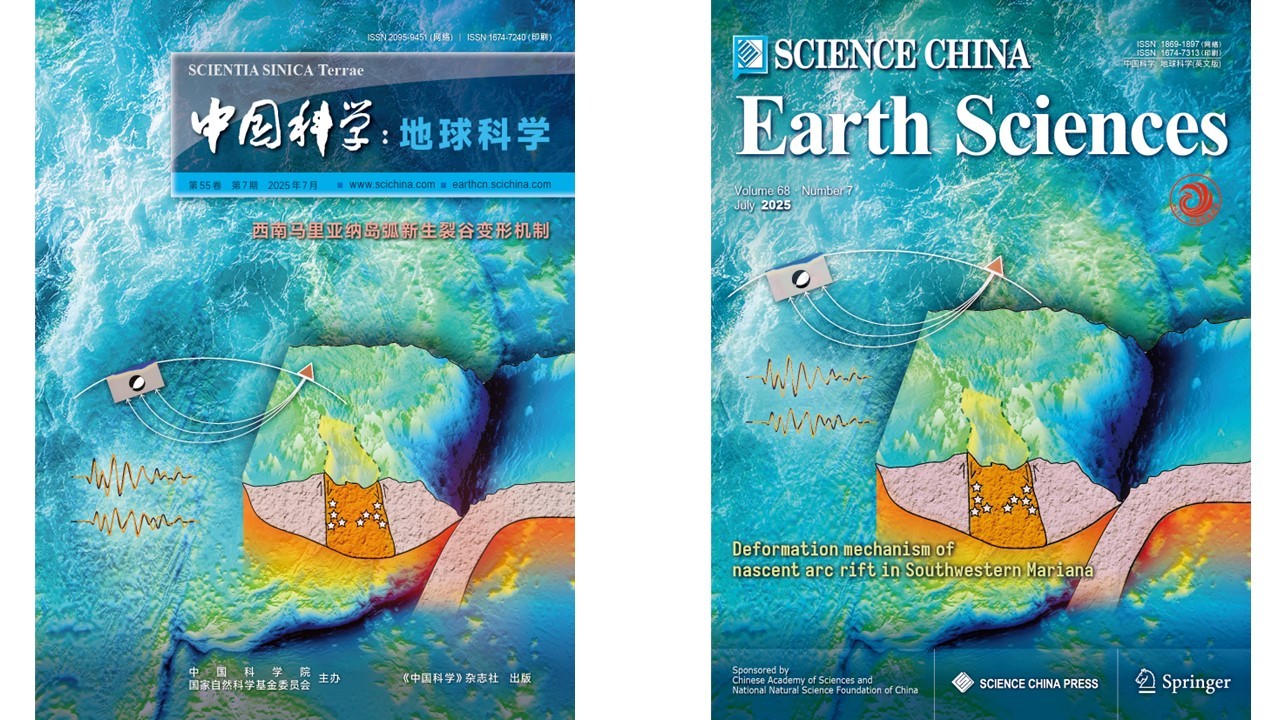

相关研究成果被选为杂志封面文章。研究团队供图

相关研究成果被选为杂志封面文章。研究团队供图

?

论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所博士后臧翀表示,岛弧岩石圈拉张变形是俯冲带构造演化中的关键过程,但目前对处于新生裂谷阶段的岛弧系统的了解仍然有限。SWMR位于马里亚纳海沟南端,临近全球最深的海域“挑战者深渊”,目前仍处于初始构造张裂阶段,这使得它成为研究早期岛弧裂谷变形机制的理想场所。

徐敏团队联合中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员倪四道,美国伍兹霍尔海洋研究所助理研究员吴文波等在国家自然科学基金和广东省基础与应用基础研究基金等项目的资助下,使用前期创新发展的基于远震P波尾波三维格林函数的定位方法,对过去近20年间发生在该区域的中强地震进行了高精度定位。

这些地震的矩心深度表明裂谷下方脆性孕震地壳深度至少可达15千米,暗示整个地壳从浅到深都处于活跃的张裂状态。同时,地震事件在空间上的分布呈现出集群特征,表明裂谷内部的拉张变形具有显著的空间不均一性。裂谷中部和两端均有显著中强地震活动,整体未表现出不对称拉张特征。

论文通讯作者徐敏表示,基于上述观测结果分析,团队认为,相较于早期卡洛琳洋底高原碰撞的影响,板块俯冲可能是西南马里亚纳裂谷形成和持续演化的主导动力来源。这一成果不仅揭示了新生岛弧裂谷的变形行为模式,也为理解岛弧系统的演化提供了新的视角和科学依据。

相关论文信息:https://doi.org/10.1360/SSTe-2024-0265

https://doi.org/10.1007/s11430-024-1576-6

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。