|

|

|

|

|

国外申请经费被拒,他回国带领团队闯出国产高端仪器创新路 |

|

|

在位于北京的中国科学院物理研究所(以下简称物理所)实验楼里,一台占地十几平方米的超级科研装备正悄然运转。

试验台上,金属管道蜿蜒如血管。实验台下的深坑里,液氦在杜瓦中维持着-269℃的低温,18特斯拉(T)的磁场强度足以将1吨重的铁块吸到天花板上。最吸引人的,要数仪器控制屏幕上扫描着的材料表面晶体结构和一道道起伏的谱线,以原子尺度的精度勾勒出材料中电子态的微观结构。

这是物理所研究员潘庶亨团队在国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)国家重大科研仪器研制项目支持下,耗时12年研制的“极端条件超高精度实空间/动量空间原位谱仪”,也是全球首台将实空间扫描隧道显微技术与动量空间角分辨光电子能谱原位集成的极端条件超高精度科研仪器。

“仪器就像科学家的眼睛和耳朵。”潘庶亨说。这位古稀之年的科学家,年轻时在工厂车间打磨零件,中年时在欧美顶级实验室搭建科研设备,如今带着团队闯出了一条中国高端科研仪器的自主创新之路。

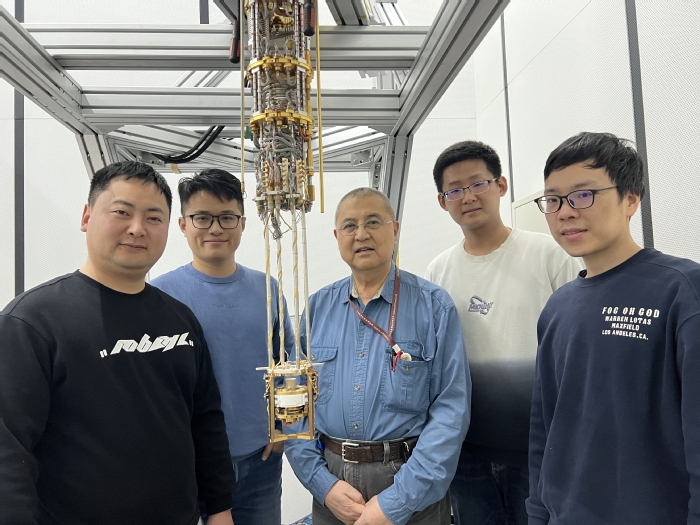

整机组装前,潘庶亨(中)与项目研制团队中的部分主要成员以及他们创新研发成果的关键部件——“极低温强磁场双轴旋转STM扫描头”合影留念。受访者供图

从“被拒”到“世界首台”

潘庶亨毕业于苏州大学物理系,从1984年出国攻读博士学位起就一直在研制量子扫描隧道显微镜(STM)系统,并用其研发的先进仪器设备从事基础科学的前沿研究工作。他曾在若干世界著名实验室中研发创建了多台世界领先的超高精度低温STM系统。2001年,在52岁那年,他被美国休斯敦大学物理系聘为终身正教授和该校得克萨斯州超导中心冠名正教授。

使用STM观察微观原子世界的科学家们,常常希望在极低温环境下同时给材料施加强磁场环境,以便观察材料在极低温强磁场极端条件下的状态变化。然而,传统旋转磁场的矢量磁体方案因结构和材料的限制,至多只能实现2~3T的旋转磁场,无法满足科学家对全方位强磁场的要求。

2008年,潘庶亨萌生出一个大胆的设想:可不可以在极低温强磁场条件下让STM的扫描头转起来?也就是说,将传统的“旋转磁场”的方案改为“在固定磁场中旋转STM探头”,以此突破传统矢量磁体旋转磁场强度的瓶颈。

怀揣着这个想法,他与美国橡树岭国家实验室厄尔·沃德·普拉默(Earl Ward Plummer)教授、时任美国国家强磁场实验室主任的杰克·克劳(Jack Crow)教授,以及美国佛罗里达国际大学教授张坚地一起组建团队来实现这个想法。

然而,当他们拿着这个创新的设计方案向美国国家科学基金会申请经费时,却遭到了拒绝。潘庶亨和合作伙伴们的热情被泼了一盆冷水,他们心有不甘,却又十分无奈。

2010年,潘庶亨离开休斯敦大学,来到物理所工作。彼时,我国正大力推动原创性重大科研仪器研发。

在国内同行专家的鼓励下,他心中的火苗重燃起来,并迅速组建团队,向自然科学基金委提交了研发“极端条件超高精度实空间/动量空间原位谱仪”的申请。

在项目申请书中,他们写道:“该设备的建成将使我们能够开展若干至今不能开展的实验,为实现复杂功能材料的原位测量和人工设计提供最尖端的实验平台,为我国在材料科学前沿领域实现新的突破创造机遇。”

2012年,项目顺利获批。潘庶亨将这个好消息告诉了曾经的合作者Plummer教授,对方发来邮件说:“潘,祝贺你!我知道你一定能实现这个想法!”

“我们的目标是研制世界上首台极端条件下的超高精度实空间/动量空间原位测量系统,并率先采取这一尖端实验手段,在凝聚态物理和材料科研中捷足先登,以期在低维电子体系、拓扑材料、非常规超导体等研究中发现新物态、新现象、新规律。”潘庶亨说。

造一台世界顶级的“大玩具”

项目申请下来后的12年里,潘庶亨沉浸在仪器的研制任务之中,生活变成了由三个点围成的“小圈子”——实验室、食堂,以及离实验室和食堂都不远的家。他的太太看着他乐此不疲地在“小圈子”里生活,开玩笑地抱怨:“你别的事情都不干,整天就知道玩你的‘大玩具’!”虽然嘴上这么说,但她全力支持他这种“生活方式”,承担着家庭的各种责任,并不断鼓励他。

这台被潘庶亨太太称为“大玩具”的仪器,由四大子系统构成:极低温强磁场转角扫描隧道显微谱仪(STM)、极低温角分辨光电子能谱仪(ARPES)、超高精度氧化物分子束外延系统(OMBE)和氧化物脉冲激光沉积系统(LMBE)。

里面的两台谱仪用来检测材料中电子微观结构的设备。其中,STM是“大玩具”里的核心关键设备,能在接近绝对零度(-273.15℃)和全方位旋转超强磁场中,以原子级精度“捕捉”材料的微观几何构型和电子能态的微观结构,甚至能通过旋转探头多角度观察磁场对材料的影响。ARPES则能以超高的动量和能量分辨率,测量材料内部电子的能量分布和运动方向。

另外两台设备是制备精密材料的。它们能够在原子尺度上实现材料的可控生长,制造出超薄、超平整的功能薄膜。

四大子系统之间通过能保持低温环境的真空管道连接在一起,管道里的机械手臂可以把制备好的样品直接送进谱仪里,实现从材料制备到实时观测的“一站式”研究。

作为团队牵头人,潘庶亨负责协调这一庞大复杂的科研装置中各子系统的研发和对接,同时主导了STM子系统以及ARPES子系统中极低温制冷系统和6轴样品台的研发建造。其余两个材料制备子系统则由相关领域的团队专家主导。

潘庶亨研制“大玩具”的地方,在物理所一楼的实验室里。仪器一半安装在地面的抗振动试验台上,另一半放在4米深的大坑里,坑里是安装着制冷机的杜瓦容器和深藏其中、悬挂在制冷机上的STM探头。

看着潘庶亨实验室里的大坑,有同事调侃他:“老潘,你给自己挖过多少坑?”“无数个!”他笑着答。

仪器研制过程中,最有挑战性的技术藏在STM探头里,那也是他给自己挖的最大的“坑”。“用旋转STM探头代替旋转磁场,属于原创性方案,在全球没有先例可借鉴。”他说。

2014年,他带着团队先做出一个可以单轴旋转的STM探头,在整机试验成功后,一边用这台样机进行实验,一边开始放手设计制作双轴旋转样机。转轴的增加使探头内部的机构越发复杂,看起来并不大的扫描头中,光是导线就有近百根,稍有不慎就会缠绕折断或短路。为了避免导线缠绕、断裂和干扰,他们创新性采用了“电刷引线”方案破解了这个难题,最终制成国际首例能在极端条件下工作的双轴旋转扫描探头——整台STM的“心脏”。

除了STM探头,潘庶亨给自己挖的另一个“大坑”是产生强磁场的超导磁体/杜瓦系统。

超导磁体/杜瓦系统承担着为达到毫开尔文极低温的稀释制冷机提供初级低温环境和超导磁体产生18T超强磁场的关键任务。为实现这一目标,他决定带着团队与英国一家知名的低温仪器公司联手研制。

尽管潘庶亨和那家英国公司都知道研制的难度很大,但他们万万没想到,经过两年多的努力,制造出来的样机竟没能达到指标要求。此后,历经一年的优化,多次改进设计,又经过一年多时间,中英团队才成功研制出世界首台大口径、强磁场、低液氦消耗、低振动、超高稳定的磁体/杜瓦系统,使各项指标达到国际领先水平。而这一突破也吸引了诺贝尔物理学奖得主克劳斯·冯·克利钦专程到物理所的实验室参观。

一台捕捉科学发现的好仪器

历经12年攻关,仪器项目于2024年6月通过验收,其性能指标全面领先国际同类仪器。

在很多人看来,潘庶亨经历了沉寂的12年,几乎没有发表过基础研究的论文,也很少申请课题和项目。但是,他却乐在其中。

读大学之前,潘庶亨曾在苏州湖笔厂(后改为红旗电表厂)工作,从学徒开始当了10年技术工人,“车工、钳工、焊工、电工全干过,连电子仪表都自己设计制造”。这一经历让他不仅擅长动手,而且对精密设备的研发制造有着近乎直觉的掌控力。

在极端条件超高精度实空间/动量空间原位谱仪中,很多最基础的部件都是他带领团队自行设计制造的。为隔绝地面振动,他们从基建工程开始,设计建造了隔离地基和隔断墙体;为降低空气中的声波和电磁波干扰,他设计建造了专门的屏蔽室,还设计出一种可升降的门槛。门槛降下时,便于运输液氦罐子;升起时,能够有效屏蔽噪声。

回望潜心研制仪器的12年,他感慨:“在国家的大力支持下,我们通过自主摸索以及与国外先进技术的合作研发,学到了很多东西,积累了大量的宝贵经验。这些知识和经验为我们今后研发建造相关的高端仪器装备打下了坚实的基础,也使我们建立了足够的信心,有能力承担更艰巨的高端仪器装备研发任务。”

目前,项目验收完不到一年,他的团队已经利用该装置在铁基超导体镓铁砷材料和超导带材等研究方向上有所突破。接下来,他们计划用这台设备在拓扑绝缘材料、低维量子材料、强关联电子材料、表界面物理和奇异超导机理等前沿研究方向做更多的探索。

“科学发现常始于意外,如今我们已经有了一台捕捉它的好仪器。”潘庶亨说。

《中国科学报》:除了用于科学探索之外,你认为高端科研仪器设备的研制能产生怎样的社会价值?

潘庶亨:我认为其中很重要的一点是通过人才的培养,把尖端技术知识输送到市场中。

我的学生和博士后都参与了这个项目。许多学生毕业后去了科技类公司。通过参与这一高端科研仪器的研发,他们都很能干,会电子设计、机械设计、制冷机设计、软件设计,能做各种各样的事情。很多学生都成为公司的技术骨干。

《中国科学报》:这台科研仪器最终耗时12年。如果回到12年前,你是否还会申请这个项目?

潘庶亨:虽然耗时12年,但我并不后悔。这台仪器不仅对我国尖端实验设备的研发水平提高很有意义,也将为中国在非常规超导体、新型量子材料等领域的原始创新提供先进的技术手段。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。