|

|

|

用激光为气体做“B超” 实现万亿级监测 |

|

西电研发成功光声光谱高精度气体监测设备 |

|

|

“光声光谱气体监测具有小、快、准、适应性强等优势。”西安电子科技大学(简称“西电”)光电工程学院徐淮良教授团队副教授刘丽娴介绍,“在光声光谱气体监测方面,我们的技术目前应该说与国际最先进技术是并跑的。”

近日,刘丽娴从新型谐振腔设计、多模式复用和波形工程调制模式三方面出发,在高精度气体监测仪器研发方面取得新成果,推动气体成分传感技术向更快响应、更高精度、更多组分发展。

刘丽娴副教授作报告

用光检测气体

常用的气体监测主要通过气相色谱、电化学等方式进行,但这些对应的监测仪器存在成本高、可检测气体有限、使用寿命较短等问题,如何能够让气体监测仪成本降低、更加便携、准确度更高,还能适应大多数气体不同浓度的检测?

刘丽娴在团队负责人徐淮良的指导下,开始探寻这些问题的答案,并将目标对准了“光”。

光如何能够检测气体?

由于气体与光谱几乎一对一匹配的“指纹”式特性,使得通过光来进行气体检测成为可能。

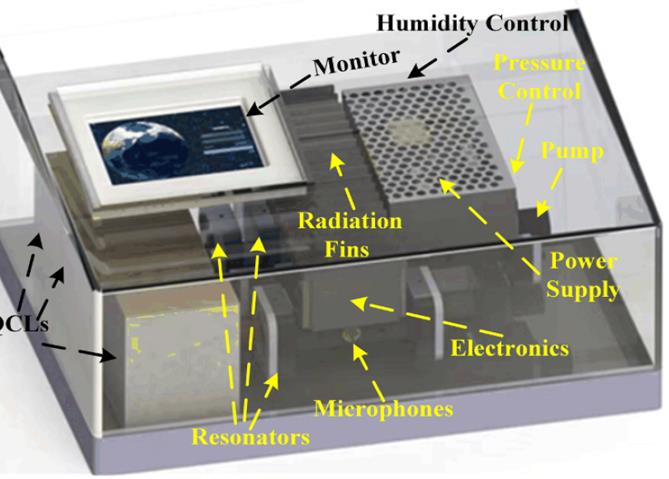

光声光谱温室气体监测仪

气体监测根据场景不同会有不同要求。比如,在日常环境下需同时监测出温室气体中不同浓度的二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等气体。工业气体泄漏、消防救援等场景下,要求气体监测快速且准确,同时监测仪需要尽量小,便于搬动或者携带。在二氧化碳的监测中,有卧室人体呼出气体ppb(十亿分之一浓度)级的监测,也有在森林等自然环境中百分之几的监测,这就要求气体监测能够满足浓度范围跨度大的需求。

“光对气体适应性很强,通俗的来说就是‘不挑食’,只要选对了波段,对任何气体都可以检测”,将调制后的激光打到装有气体的光热池里,吸收了光的气体就会产生热量从而有了声压的变化,电解麦克风探测到变化后将声信号转化为电信号,经过放大的电信号被处理后即可被相应软件采集到,就会形成与之对应的波形显示图。

“正是因为光与气的一一对应,和我们采用的‘光-热-声’的检测方式,确保了我们这一台机器就能够适用于各种有机、无机气体同时监测”。

破解小型化和快速高精度探测的难题

在满足不同气体同时监测的需求同时,还需要解决小型化快速高精度探测的难题。

“虽然我们的监测方法对气体本身没有任何损耗,但是考虑到设备的应用前景,有些病患可呼出的气量可能很小,有些救援现场也只有痕量气体,所以我们就要考虑用尽量少的气体来监测。”刘丽娴讲,“而气体用量少带来的是高频调控的难度升级,又如何能够做到低频调控、抗外界扰动?”

“这台仪器里最核心的部件是我们研发的新型谐振腔,这个腔体容积只有0.5毫升,相当于十滴水大小,我们通过这个腔体的设计,首先满足了微型化,其次实现低频调制,保证稳定性,第三通过放大气体吸收光之后的微弱信号,提高内部转换效率,加快监测速度”。刘丽娴指着实验台上一台约为1包A4纸大小的黑色仪器说,“我们去医院做过常用吸入式麻醉剂七氟烷的监测,与商用监测仪相比,我们这台机子能够更快发现病人呼出气体的变化,从而对手术提供更好的保障”。

在医院手术室进行七氟烷实测

在对过程进行优化的同时,刘丽娴也在思考从源头上予以提升,她同团队成员一同投入到了量子级联激光器波长调制光声光谱技术的研究中。

量子级联激光器是一种中红外半导体激光器,之所以选择中红外波段,是因为许多气体在该波段有吸收带,且吸收线的线宽更符合气体吸收特性的要求,非常适合用于气体传感。

他们通过量子级联激光器从源头上把对气体的“刺激”加大,原始信号变大,后续就能更好地开展研究。因量子级联激光器可将气体对中红外波段的吸收提升两个量级。

实现万亿级的监测

“我们不可能把气体都带到实验室里来测,所以为了满足更多室外场景的监测需要,设备也要尽可能的小,便于携带。”为解决仪器设备携带使用的难题,刘丽娴用一块A4纸大小的电路板很好地解决了这一问题。

光声光谱温室气体监测仪建模图

光声光谱温室气体监测仪渲染图。图片均由研发团队提供

“目前市面上的气体监测仪都做不到全量程,全量程监测的概念就是我用一台仪器,在不更换、增加传感器的前提下,对气体实现从极低浓度到高浓度的监测。”与此同时,“我们实现了二氧化碳气体几十ppt(万亿分之一)至100%浓度超大动态范围监测”。

面对研发成功的小、快、准、全,如同“六边形战士”的气体监测仪,目前刘丽娴还继续对其进行“升级”。

“我们也在摸索与人工智能技术的结合,不管是大数据辅助降干扰,还是优化人机交互,都希望能够在这个赛道做到更好”。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。