距今1.4亿年前的温室地球时期,海洋表层温度如何变化?极地冰川是否存在?科学界对这些古气候变迁问题极为关注,相关研究有助于镜鉴气候变暖下的未来发展。

为解开这一谜题,中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所(以下简称青藏所)研究员丁林尝试让来自青藏高原的“气候探针”——牡蛎化石“开口说话”。“双壳类等软体生物的壳体是连接地表各圈层的‘时空桥梁’,精细记录着地球气候节律与生态更替的内在关联。”丁林对《中国科学报》说,相关研究有助于“启迪我们从深时之境中探寻生态文明的未来之路”。

通过与国际团队合作,研究者对距今1.398亿~1.329亿年前的早白垩世时期,产自青藏高原的4件牡蛎化石进行深入研究,打破传统认知,为理解地球气候演变及预测未来生态情景提供了全新视角。相关研究5月3日发表于《科学进展》。

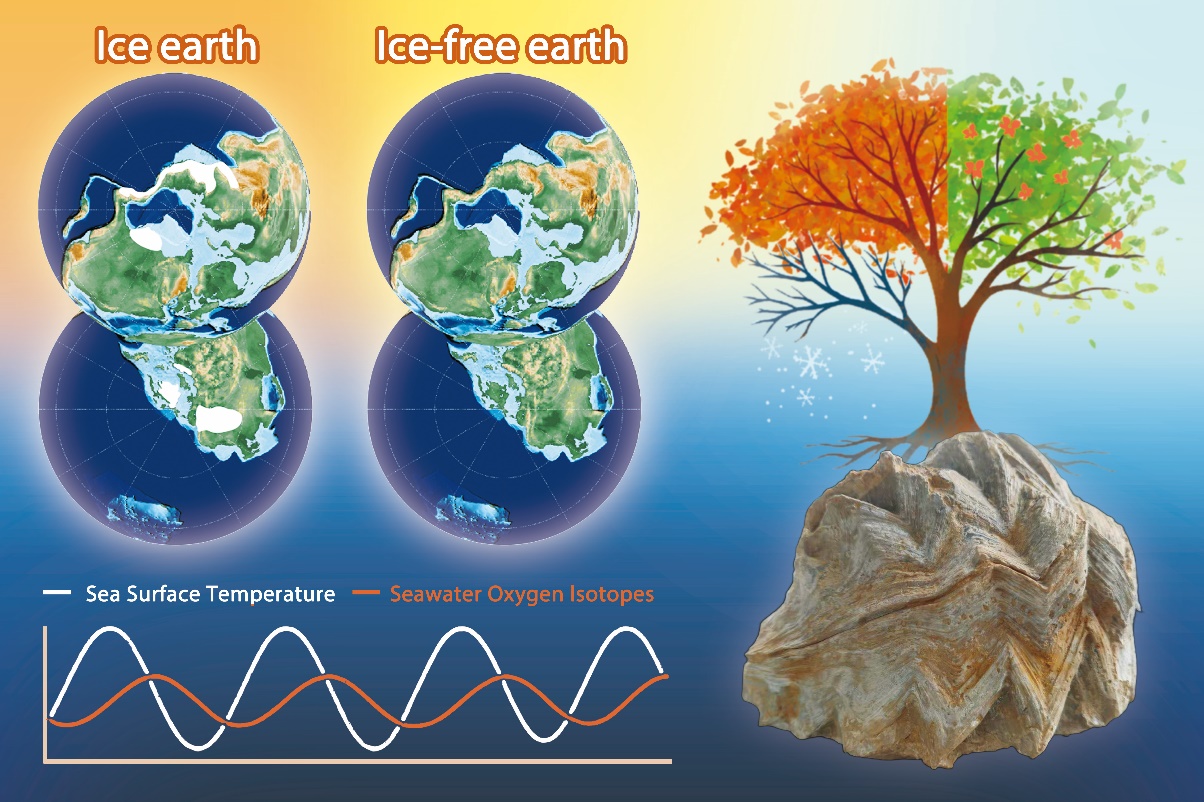

双壳(牡蛎)化石与全球气候变化。青藏所供图

一架“时空桥梁”

“以牡蛎化石为代表的增生生物壳体如同树木年轮,每年形成明暗交替的生长纹层。”丁林解释说,夏季高温时,壳层生长较快、结构疏松,形成“亮带”;冬季低温时,生长减缓、结构致密,形成“暗带”。

基于这一思想,早在2014年,丁林团队提出利用介形虫化石明暗相间的季节性壳体环带,进行氧同位素古高度计的重置检验方法,并据此揭示了冈底斯山是比喜马拉雅山更古老的山脉。

长久以来,科学界普遍认为“在温室地球背景下,海水表层温度季节变化微弱,冰川活动也极为罕见”。在新研究中,丁林领衔的碰撞隆升及影响团队,联合德国森肯贝格生物多样性和气候研究中心、英国布里斯托大学、马达加斯加塔那那利佛大学等单位,突破了这一传统认知,揭示了温室地球气候的复杂性与多变性。

一首“交响乐”

“为了精准识别大型耙牡蛎化石壳体生长纹层,研究团队进行了高分辨率微区采样,并采用了‘多管齐下’的分析手段。”论文第一作者、青藏所特别研究助理何松林介绍,例如运用扫描电镜和阴极发光显微镜,开展岩相学分析,细致观察化石的微观结构;通过测定锶同位素,以及成岩识别元素锰和铁的含量,对化石进行全面的地球化学分析。

在此基础上,研究团队确定这些化石并未受到后期成岩作用的改造,并从中提取出气候季节性变化的高分辨信号。此外,他们还结合全球气候模型,模拟了不同二氧化碳浓度下的海表温度、海水氧同位素值和盐度分布,进一步验证了研究数据的可靠性。

研究团队据此首次重构了温室地球时期海洋表层温度的季节性波动历史,发现早白垩世时期地球具有显著的季节性温差和极地冰盖-冰川周期性消融现象。

研究表明,在白垩纪早期大洋缺氧事件全球降温时期,牡蛎化石记录的南半球中纬度地区冬季海水温度比夏季低10℃~15℃,这一数据与现今同纬度地区季节性海水温度变化幅度相似;海水氧同位素数值的波动表明,部分淡水可能以季节性冰盖-冰川融水的形式注入海洋,类似现代格陵兰冰盖夏季消融的情景。

“早白垩世温室世界就像一首交响乐,温暖的主旋律中偶尔穿插着冰川的短促音符。”何松林比喻说。

一扇“新窗”

当前全球变暖常被简化为“温度持续上升”,研究者表示,这项研究提醒我们:气候系统具有高度非线性特征。

研究表明,温室气体浓度升高可能加剧季节差异,导致极端天气频发,而非均匀升温。研究推测,早白垩世的短暂冰川活动可能由巴拉那-伊腾德卡火山活动的负反馈与地球轨道周期变化等因素共同驱动。

“这提示我们即使在全球变暖的今天,局部地区的重大地质事件叠加人类活动,也会导致出现意料之外的降温事件。”论文共同通讯兼一作、青藏所特别研究助理王天洋说。

此前,研究团队通过分析位于藏南江孜地区的箭石化石,已经提出在早白垩世瓦兰今期全球降温期间,大陆冰盖的总体积或达到现今南极冰盖体积的一半——约16.5×106 km3。此次成果不仅再次印证了该时期气候变化的复杂性,也丰富了人们对温室气候背景下海陆相互作用机制的科学理解。

“这项研究如同为古老气候图景打开一扇新窗,打破温室气候单一叙事,照见地球系统深层的季节律动与冰冻回声。”论文国际合作者之一、德国森肯贝格生物多样性与气候研究中心教授Andreas Mulch说。

相关论文信息:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adr9417

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。