大陆碰撞是驱动地球系统的关键过程,重塑了地貌格局,并对气候演变、生物多样性和自然资源分布产生了深远影响。喜马拉雅和扎格罗斯造山带,分别由印度、阿拉伯与欧亚大陆碰撞形成,是检验板块构造理论、认识高原生长机制及探讨地球系统演化的重要天然实验室。尽管已有大量研究,关于这两个造山带初始碰撞时间、缝合过程与机制,仍存在诸多争议。

中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所丁林领衔的大陆碰撞与高原隆升团队,5月1日在《自然综述:地球与环境》上发表最新综述论文,系统梳理了近年来印度-欧亚和阿拉伯-欧亚碰撞过程中的沉积、岩浆、变质、构造和古地磁记录,深入探讨了青藏高原与伊朗高原的初始碰撞时间与缝合过程,分析了两个造山带在大陆碰撞机制上的共性与差异,并提出未来大陆碰撞研究的重点方向与发展策略。

限定大陆初始碰撞时间的方法

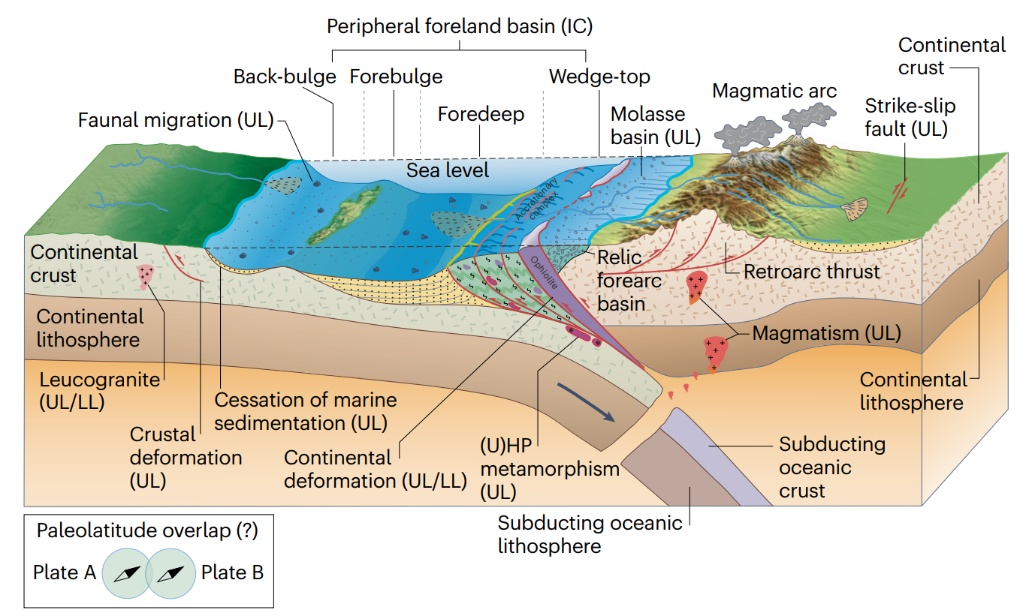

由于碰撞记录往往遭受后期改造,缺乏统一判别标准,精确限定初始碰撞时间长期以来是地质学的挑战之一。研究团队系统评估了数十种常用方法,包括超高压变质作用、岛弧岩浆活动、古地磁极移曲线、最高海相沉积、碰撞带构造变形和周缘前陆盆地系统等。

其中,大多数方法只能约束碰撞的上限或者下限时间,而周缘前陆盆地系统的构造-沉积响应可以为初始碰撞提供最直接约束。周缘前陆盆地的发育通常标志着大陆碰撞的开始,其核心特征是在发育在被动大陆边缘上的周缘前陆盆地首次收到到来自活动大陆的物质输入。

常见的用于限定大陆初始碰撞时间的方法。青藏所供图

印度与欧亚大陆初始碰撞

在20世纪80年代,学界普遍认为印度板块在55Ma首先于西构造结与欧亚大陆碰撞,并向东穿时性封闭。2000年以来,中国科学家基于雅江缝合带及两侧地层资料,提出碰撞可能于65–60Ma在缝合带中段启动, 随后向两侧扩展。也有学者提出准同时碰撞、超大印度碰撞、双阶段甚至是三阶段碰撞模型,关于初始碰撞时间也存在65–25Ma的不同认识。

印度-欧亚大陆碰撞会在印度大陆北缘形成周缘前陆盆地。传统认为前陆盆地仅存在于喜马拉雅山南麓,以中新统-上新统西瓦利克群为代表。在2003年,丁林带领团队率先在印度大陆最北缘萨嘎地区识别出雅江前陆盆地系统的残留,建立了研究印度-欧亚大陆初始碰撞的最代表性剖面——桑丹林剖面,并综合构造、古生物和物源分析将初始碰撞时间限定在65–63Ma;随后又带领团队在江孜、日喀则等地陆续发现同期的周缘前陆盆地。近年来,在更靠近印度一侧的特提斯喜马拉雅、低喜马拉雅等地区,前陆盆地也记录了早于56–50Ma的初始碰撞。

通过系统梳理,文章揭示出随着碰撞持续进行,周缘前陆盆地系统不断向南迁移:65–54Ma位于萨嘎、江孜等地;53–49Ma迁移至古鲁、岗巴–定日等;48–38Ma期间,前陆盆地继续南迁至低喜马拉雅的坦森、苏巴图等地区;24Ma以来伴随着喜马拉雅山的隆升,喜马拉雅前陆盆地开始发育。

综述指出,单阶段碰撞模型是现有地质证据支持的可靠模型。尽管古地磁重建的4000km汇聚量与构造恢复的2200km缩短量之间存在较大差异,但多阶段模型在雅江缝合带以南缺乏直接的碰撞带证据,现有沉积和变质记录也不支持另一个大洋盆地的存在。此外,古地磁数据受倾角浅化、重磁化等因素影响,因此需要严格筛选并结合地质证据谨慎解读。最新的数值模拟提出,消失的岩石圈可能为减薄的大陆地壳,结合地质、地球物理及岩石地球化学观测结果,表明除去大陆上地壳后,下地壳和岩石圈地幔可大规模俯冲,并在碰撞过程中发生旋转和侧向挤出,这为协调古地磁与地质记录提供了新思路,但仍需进一步量化验证。

“任何碰撞模型都必须建立在可靠的实证基础上,而不能依赖假设性证据。”论文通讯作者丁林强调,目前,单阶段碰撞模型更符合现有多学科观测证据,而多阶段碰撞模型在关键地质记录和动力学机制上均存在难以调和的矛盾。

阿拉伯与欧亚大陆初始碰撞

阿拉伯-欧亚汇聚也形成了两阶段前陆盆地系统:早期古近纪前陆盆地记录了56Ma蛇绿岩仰冲事件,而新近纪前陆沉积序列则记录了大陆碰撞过程,显示34Ma开始前陆盆地沉积,并在27Ma首次出现欧亚大陆的碎屑物质。随着扎格罗斯褶皱冲断带向西南推进,前陆盆地的中心逐渐南迁,并最终延伸至现代波斯湾海岸。这一演化过程不仅支持阿拉伯-欧亚初始碰撞时间约为34Ma的结论,也完整记录了造山作用向阿拉伯板块内部的逐步扩展过程。

伊朗中部的岩浆记录始于侏罗纪,并于始新世出现剧烈喷发,但尚不足以独立限定初始碰撞时间。扎格罗斯缺乏与新生代碰撞的高级变质记录事件,变质记录难以限定碰撞的起始时间和持续时长。构造变形显示42–38Ma欧亚前缘抬升,古地磁研究表明阿拉伯与欧亚大陆边缘在~34Ma时已发生接触。

印度-欧亚和阿拉伯-欧亚碰撞均表现为冈瓦纳大陆微陆块与欧亚大陆活动陆缘的汇聚过程,经历了新特提斯洋俯冲消亡-大陆碰撞的完整构造旋回。两者的前陆盆地系统均呈现两阶段演化与沉积中心向克拉通方向迁移的共性,受控于先存构造弱带,并通过走滑断裂调节高原生长与陆内变形。

同时,二者也存在着显著差异:印度-欧亚碰撞体系以汇聚速率快、大陆长距离俯冲为特征,导致青藏高原发生大规模地壳叠覆,形成约双倍的巨厚地壳,并诱发广泛的高压变质作用;相比之下,阿拉伯-欧亚碰撞汇聚速率较慢,大陆俯冲作用有限,伊朗高原保持正常地壳厚度,缺乏与碰撞相关的高级变质记录。这些差异本质上是汇聚速率、持续时间和边界条件共同作用的结果。

综述指出,喜马拉雅地区的大陆碰撞研究日益支持单阶段碰撞模型。古地磁数据需通过严格筛选与地质约束联合解读。未来需加强地质与古地磁的跨学科协作,提升关键构造单元的古纬度重建精度。在扎格罗斯地区,应发展基于火山灰定年、沉积-变形过程测年的新技术,建立更可靠的年代框架。此外,应重点开展高分辨率地球物理探测揭示青藏高原和伊朗高原岩石圈结构及横向变化,明确俯冲块体的属性及碰撞后持续汇聚的深部过程和驱动机制,并结合数值模拟,构建大陆碰撞-俯冲的地球系统响应模型。

青藏所研究员王超为论文第一作者。该研究得到特提斯战略研究项目、青藏高原地球系统卓越研究群体项目、第二次青藏高原综合科学考察研究共同资助。

相关文章信息:https://doi.org/10.1038/s43017-025-00669-8

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。