盯着高速运转的机床,苏昌勤在等待“一刀走完”。

中国科学技术大学东校区西大门附近,有一栋不起眼的平房,这里是国家同步辐射实验室精密加工车间,四台40年以上的老机床正在生产合肥先进光源的精密部件。苏昌勤在机床前一站就是19年。

“一刀走完”即为一次机床切削进刀的结束。把工件加工到完美,就是用微量进刀把它加工到准确的尺寸——精度保持在两三个微米内,约等于一根头发丝直径的三十分之一;表面达到镜面效果。

2023年,合肥先进光源开始建造,苏昌勤与同事承担了17根加速管“腔”与“片”的加工任务,每一根加速管需要85个腔和86个片,每一个腔和片内径都不同,按顺序间隔排列。

1445个腔,1462个片,每一个都要经过苏昌勤的手加工最后一道精加工工序。

苏昌勤在精加工合肥先进光源加速管腔体盘片。刘良宝摄

苏昌勤在精加工合肥先进光源加速管腔体盘片。刘良宝摄

?

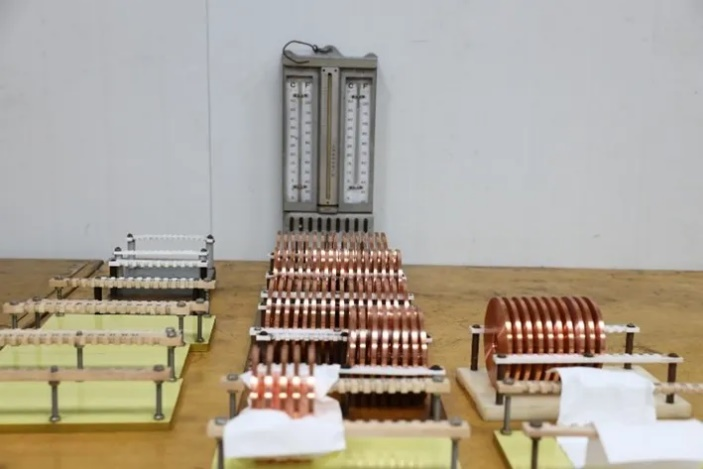

表面光亮的加速管零部件。代蕊摄

表面光亮的加速管零部件。代蕊摄

?

表面光亮的加速管零部件。代蕊摄

表面光亮的加速管零部件。代蕊摄

?

微米见真章

一次进刀约十几分钟,每一道工序需要多次进刀,每一步精加工又需要多道工序。进刀的成败在微米之差,加工者要注意力高度集中。

过去19年里,苏昌勤静心打磨光源的零部件,直至它们表面光亮到能够照见清晰的人影——她认为“这就是一种成功的感觉”。

用国家同步辐射实验室生产技术中心主任刘良宝的话来说,苏师傅“十几年如一日像雕艺术品一样雕刻着加速管的内壁”。

加速管是同步辐射光源注入系统的重要部件,把脉冲电子加速到所需的高能状态。加速管内壁的表面粗糙度越小,电子在加速管里能量消耗就越少,注入系统就越优。

苏昌勤用40年老床子加工出来的加速管表面粗糙度,在业内仍然领先国外高端数控机床加工出来的产品,表面粗糙度Ra值达到了0.016微米。“最主要的一个原因是几代人的工艺传承,也和苏师傅的个人钻研有关。” 刘良宝说。

自1978年2月中国科学院正式批准中国科大开展同步辐射加速器预研,1983年4月8日,当时的国家计委发文正式批准建设“国家同步辐射实验室”,历经四十多年,几代光源建设者探索出精湛的加速管加工工艺。

直到今天,苏昌勤仍然在摸索,比如一天各个时间段机床温度对于加工的影响,比如怎么样最快打磨出最光滑的表面……“慢慢摸索,不停地摸索,没有一个固定式。”

十九年如一日

2006年,苏昌勤刚开始接触加速管加工,调试机床的手还会渗出薄汗,“当时连气都不敢喘,就憋着一口气干活。”

这一做就是19年。同事来来往往,如流水一般滑过她的生活,唯有她始终坚守在这个岗位上。

从清晨的第一刀开始,无数个零部件不断被打磨到需要的尺寸。正如苏昌勤所说:“这份工作需要耐得住寂寞。”

虽然工作高度重复,苏昌勤却喜欢这份工作:安静、有挑战、有成就感。访谈时,她总是轻声慢语地回答,当谈到对这份工作的感触,眼睛弯弯的,声调高了些许:“这份工作对于我而言,十分具有意义和挑战性。当加工到需要的亮度(表面达到镜面)时,我会特别开心!”

下班后,苏昌勤会逛一逛校园,“我很喜欢学校里的环境,一出车间门,看到外面绿葱葱的,整个人的心情就会很好。”

薪火相传的追光事业

四十多年前,老一辈科学家们“白手起家”,开始了国家同步辐射实验室的建设。我国第一台专用同步辐射光源就诞生于此,科研人员亲切地称之为“合肥光源”。

同步辐射和光一样是一种电磁波,可应用于众多基础研究和应用研究领域。产生和利用同步辐射光的科学装置被称为同步辐射光源,可以帮助科学家高效探测物质的微观结构。

参与第一代“合肥光源”建设的裴元吉曾在采访中说,为了节省项目经费,他们从济南购买了4台超精密车床,在学校精密仪器系的主持和协助下,搭建恒温车间、培训工人,自主设计、加工制造了直线加速器的加速管。每天从早上8点到晚上12点连轴转,但大家从没抱怨过。

四十多年里,合肥光源完成了一期工程、二期工程、重大升级改造,如今在建的合肥先进光源,将成为国际最先进的低能量区同步辐射光源。

这座精密加工车间里的经验,通过几代人手把手的教学传递。苏昌勤已经记不清自己是站在机床前的第几代人。现如今,她凭借脑海里的切削参数和娴熟的手艺,一直保持着加速管加工的100%一次成功良品率。

老车床托举着加速管基础部件的生产,四十年历史的车床,日复一日在小平房内运转。几代建设者们也托举着先进光源的发展,苏昌勤与其他站在机床前的同仁们一样在“追光”事业中默默耕耘。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。