全球变暖加剧,占全球碳汇20%的硅藻如何实现“高温求生”?近日,暨南大学生命科学技术学院教授李宏业、副研究员李达伟团队同合作者在国家自然科学基金项目的资助下,首次揭示了硅藻通过转录因子调控细胞可塑性实现耐高温的分子机制,为海洋生物适应气候变化的机制研究提供了新范式。相关成果发表于《自然-通讯》。

硅藻高温生存的分子密码。研究团队供图

硅藻高温生存的分子密码。研究团队供图

?

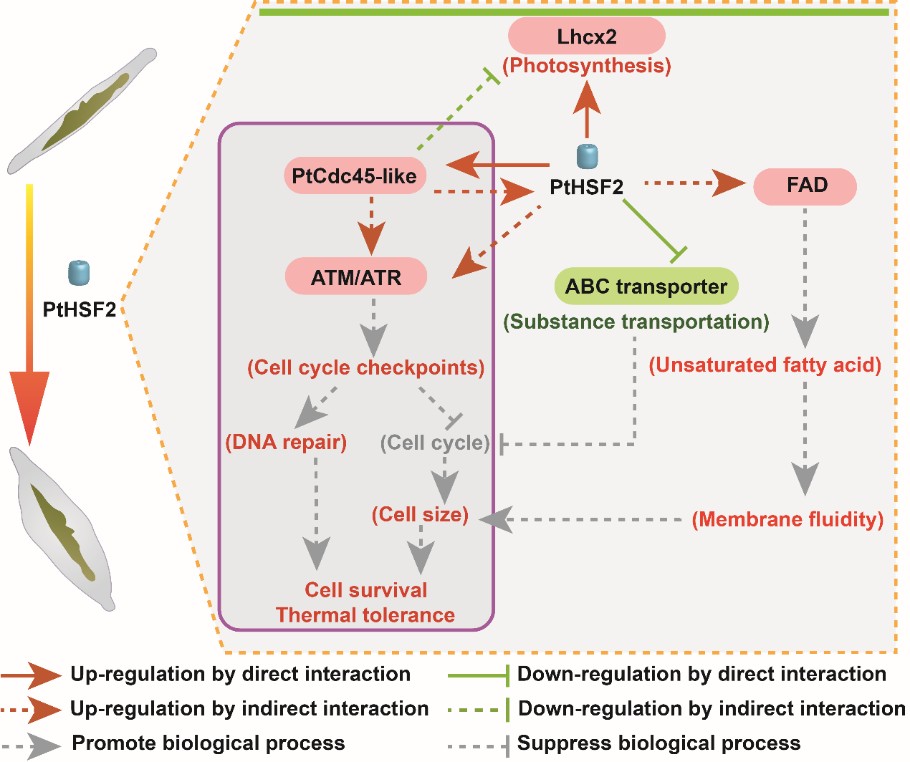

“我们研究发现关键基因PtHSF2并通过hpRNAi技术精准调控,提高其表达水平可使硅藻在30℃下的存活率提升3倍,并触发细胞体积增大110%~140%——这一关键形态变化直接关联耐热性进化。”论文共同通讯作者李达伟表示,该研究提出将转录因子动态、细胞可塑性及环境适应串联为因果链条,为生物应对全球变暖提供全新范式。

基于“转录因子-细胞可塑性偶联”理论,研究团队突破性开发多维度基因调控系统,通过PtHSF2表达与靶向hpRNAi联用,成功构建耐热性梯度增强的工程藻株。在高温胁迫下,工程藻株凭借细胞体积调控优势,生物量提升300%,油脂合成关键基因活性激增,不饱和脂肪酸含量增加,成为高温海域生物能源生产储存的“智能细胞工厂”。团队将联合国内科研机构,在中国沿海启动全球首个硅藻耐热性动态模型的构建工作。

此外,研究团队搭建了细胞壁穿透CUT&Tag染色质靶向微藻细胞技术引擎,解析了PtHSF2通过“三重驱动”重塑细胞命运:激活Cdc45-like(细胞周期制动器)延缓分裂,上调Lhcx2(光合护盾)抵御光损伤,上调FAD(细胞可塑性引擎)增强细胞可塑性。

“PtHSF2介导的细胞可塑性机制,为设计‘气候韧性硅藻’提供了分子蓝图。”论文共同通讯作者李宏业表示,其团队正将这一发现与人工智能预测模型结合,开发细胞形态-耐热性智能评估平台,实现硅藻对气候变暖响应的秒级诊断;同时响应联合国海洋十年计划,在热带海域测试可塑性增强型藻株,提升区域碳汇效率。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-58547-2

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。