4月28日,《自然-医学》在线发表了一项突破性研究成果:中山大学公共卫生学院副教授杨廉平团队同全球合作者,首次以“同一健康”为理论框架,系统性地揭示了气候变化、社会经济因素与抗微生物药物耐药性(AMR)之间的复杂关联,有望为未来AMR防控提供了政策指引。

“我们通过分析全球101个国家超过3200万株菌株的数据,首次从定量角度揭示了气候变化、空气污染、经济不平等及卫生系统缺陷的深层关联,填补了‘气候变化-AMR’关系研究的重要空白。”论文唯一通讯作者杨廉平对《中国科学报》表示。

《自然-医学》杂志编辑和盲审专家认为,该研究突破了传统上仅关注抗菌药物使用的狭隘视角,不仅在方法学上具有创新性,更在解决全球性健康挑战方面具有重要的政策指导意义。

威胁人类的“隐形杀手”

AMR是指微生物(细菌、病毒、真菌等)对抗菌药物产生耐受性,导致传统疗法失效。这一现象已演变为全球性公共卫生危机。研究显示,2021年全球直接归因于AMR的死亡人数达114万,预计2050年将攀升至191万,甚至超过癌症导致的年死亡人数。

杨廉平。受访者供图

杨廉平。受访者供图

?

“AMR堪称威胁人类生存的‘隐形杀手’‘慢性毒药’。”杨廉平指出,传统AMR防控策略长期聚焦于抗菌药物使用监管,却忽视了气候变暖、空气污染、经济不平等及卫生系统缺陷等多重因素的交互作用。“在医疗资源匮乏的低收入和中等收入国家,AMR已成为制约疾病防控的关键因素。”

他举例说:全球气温每升高1℃,三代头孢耐药大肠埃希菌的检出率可能增加5%;而在自费医疗比例超过30%的国家,患者因经济压力滥用抗生素的概率是全民医保国家的3倍。这种“环境-社会-健康”系统的失衡,正将耐药性危机推向难以逆转的深渊。

与以往局限于医疗领域的研究不同,杨廉平团队联合全球多国学者,创新性地将气候环境(温度、PM2.5、地表径流和地下径流)、社会经济(国家收入水平、卫生支出占比、自费医疗比例、卫生清洁措施、疫苗覆盖率)、人口因素(人口密度、人口流动)以及抗菌药物使用等多维度数据进行整合,构建起一个全面且深入的分析框架。

“此次研究收集的数据极为丰富,除了医疗健康和经济发展数据,我们整合了来自ERA5和CMIP6的高时空分辨率的气候环境数据,涵盖了1951-2050年的监测再分析与预测数据集,提供了长时间尺度的气候与环境变化对AMR影响的有力证据。”论文共同第一作者、中国科学院大气物理研究所博士生黄婷婷表示。

据介绍,该研究收集的AMR研究数据来源广泛,包括ResistanceMap、全球抗菌药物耐药性和使用监测系统、欧洲抗菌药物耐药性监测网、中亚和欧洲抗菌药物耐药性监测网络以及中国抗菌药物耐药性监测系统等,总共涵盖了来自全球101个国家、世界卫生组织推荐的具有重要公共卫生意义的六种耐药菌的4502条监测记录,涉及超过3200万株分离菌株,时间跨度长达23年(1999-2022年)。

基于这些海量数据,研究团队构建并评估了“抗微生物药物使用减少”“可持续发展倡议相关策略”,以及气候变化下不同“共享社会经济路径”混合场景下AMR的发展趋势。

危机加剧的“幕后推手”

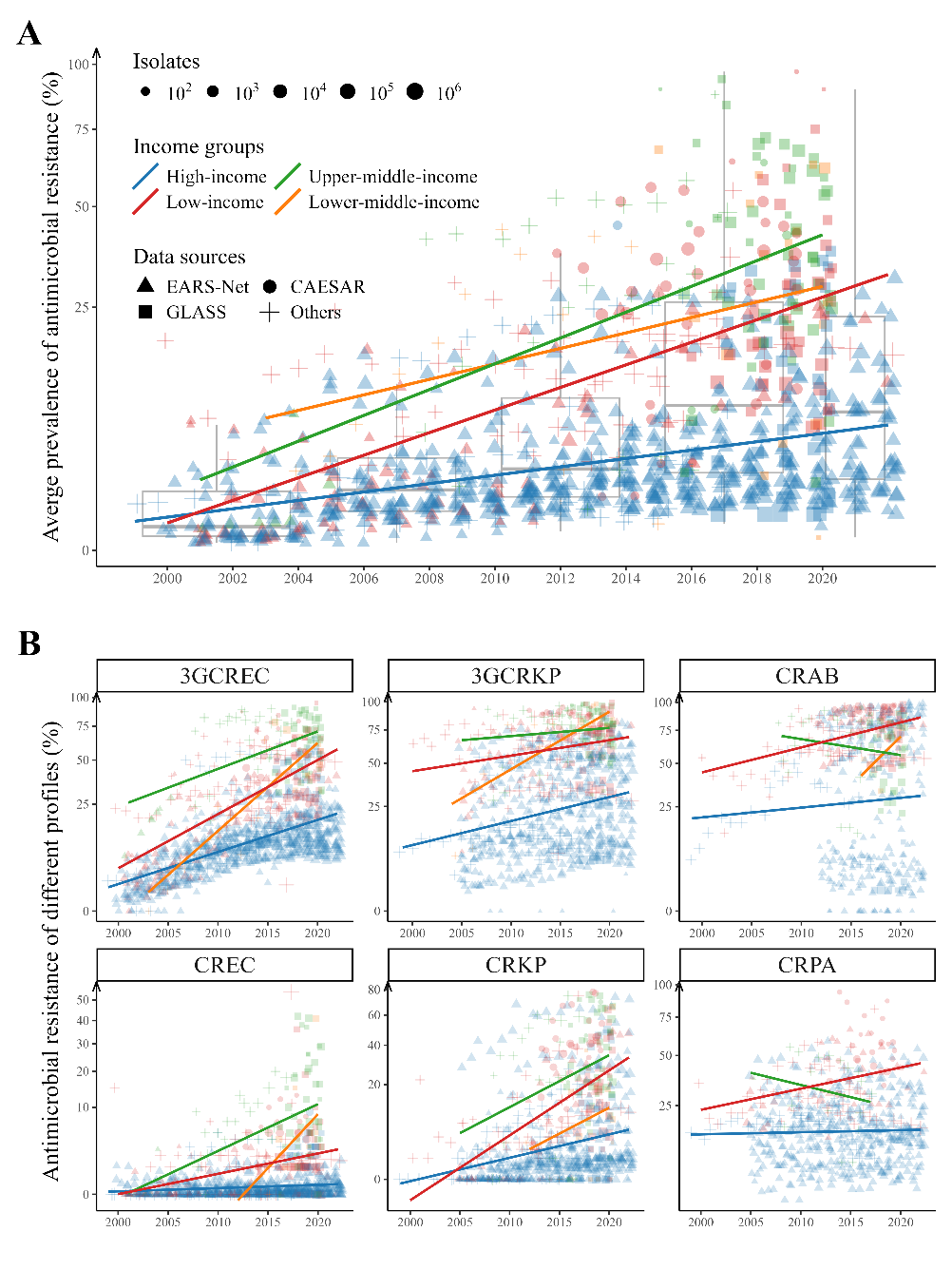

研究团队深入分析后发现,自2000年以来,全球所有国家的AMR流行率均呈现出上升趋势,但高收入国家的增速相对较为缓慢,年均增长率为0.3%。在监测的六类耐药菌中,三代头孢耐药大肠埃希菌的表现尤为突出,其流行率增速位居首位;而碳青霉烯耐药铜绿假单胞菌则成为唯一呈现下降趋势的“异类”。

不同收入国家组AMR的变化趋势。研究团队供图

不同收入国家组AMR的变化趋势。研究团队供图

?

多变量分析结果显示,AMR流行率与空气污染物细颗粒物、地表径流、自费医疗费用以及抗菌药物用量呈正相关关系,而与地下径流、卫生支出和免疫覆盖率呈负相关关系。不过,不同耐药菌之间存在一定差异。例如,碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌的流行率与温度变化呈正相关;三代头孢耐药大肠埃希菌的流行率与国际旅游和人口密度呈正相关;三代头孢耐药肺炎克雷伯菌和铜绿假单胞菌的流行率则与腐败感知指数呈负相关。

论文共同第一作者、北京大学博士生李伟彬表示,基于欧洲抗菌药物耐药监测网的敏感性分析,进一步验证了地下径流、卫生支出、自费医疗费用和免疫覆盖率对AMR的重要影响。其中,AMR流行率与β-内酰胺类和氟喹诺酮类抗菌药物消耗量呈正相关,而与四环素类、磺胺和甲氧苄啶及氨基糖苷类抗菌药物消耗量呈负相关。

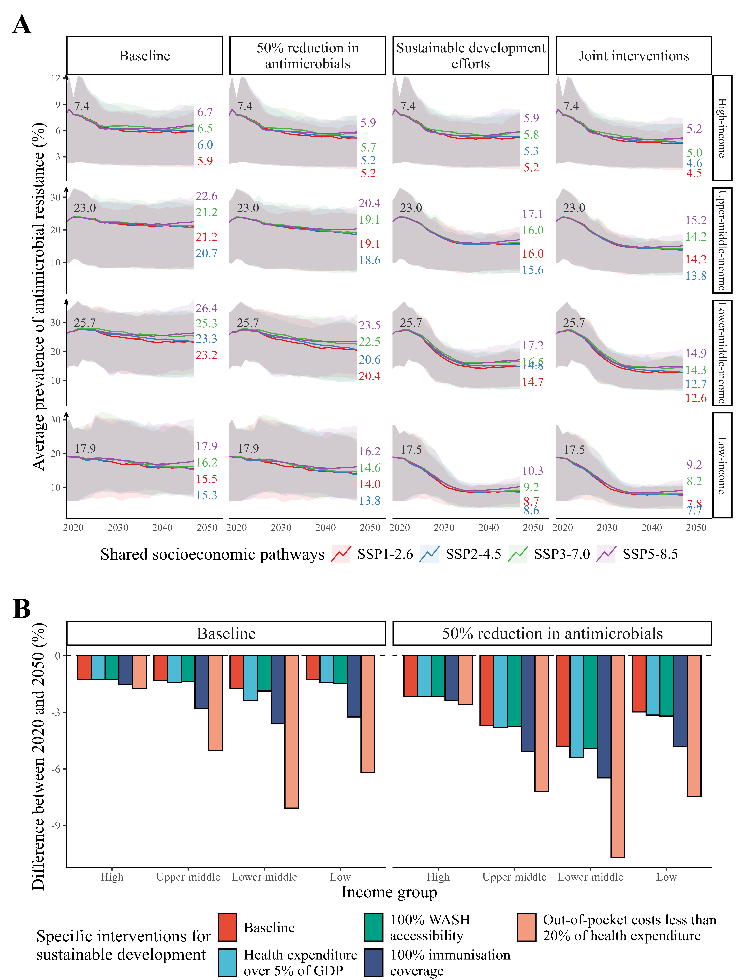

在未来情景预测环节,研究团队依据共享社会经济路径模型和不同策略的干预程度,构建了不同发展情境下的AMR演变模型。预测结果显示,到2050年,若抗菌药物用量减少50%,AMR流行率可降低2.1%;而实现可持续发展目标则能使该流行率降低5.1%。

在不同共享社会经济路径下,可持续低排放路径情景下的AMR流行率最低。相反,如果全球继续延续当前的高排放、高经济不平等路径,到2050年,相较于SSP1-2.6情景,低收入和中等收入国家的AMR流行率可能额外上升1.6%-4.1%,这一增幅远高于高收入国家的0.9%,全球卫生不平等问题将进一步加剧。因此,在最优情境下,通过增加公共卫生投资、提高疫苗接种率以及改善水、环境卫生和个人卫生条件,可有效遏制AMR的增长。

记者了解到,该研究工作实际开展历时3年多:从2022年初开始构思,到2022年底完成数据初步收集和分析,然后不断核查和补充其他多源数据集,再到2023年进行数据统计建模与论文撰写,2024年论文反复修改和投稿,最终于2025年初完成论文发表。“这个过程涵盖了从理论构建、数据整合到模型验证的全过程。”杨廉平说。

从“单一病原”到“系统治理”

在气候变化与全球健康挑战日益严峻的背景下,推动AMR防控纳入可持续发展战略,已成为全球卫生政策的重要方向。2024年联合国大会AMR高级别会议上,提出了到2030年全球AMR相关死亡率减少10%的目标。

“我们研究的最大困难是全球AMR监测数据的不均衡性和碎片化。特别是在低收入和中等收入国家,监测数据严重不足,这使得研究人员难以全面评估全球AMR的真实状况。”杨廉平说,中低收入国家在AMR防控方面面临着诸多严峻挑战,如医疗资源匮乏、卫生基础设施薄弱、自付医疗费用高昂等。

为了克服这一困难,研究团采用了创新的数据整合方法,将ResistanceMap、GLASS、EARS-Net、CAESAR和CARSS等多个监测系统的数据进行了统一标准化处理。同时开发了专门的空间-时间混合效应模型,这种模型能够考虑数据缺失的情况,并通过结构化随机效应来捕捉不同地区和时间的异质性。此外,团队进行了敏感性分析,以验证不同数据来源下结果的稳健性。

预测不同国家在各种未来发展情景下的AMR。研究团队供图

预测不同国家在各种未来发展情景下的AMR。研究团队供图

?

“耐药性防控必须被纳入全球可持续发展战略之中。”杨廉平表示,其研究结果为全球AMR治理提供了重要的科学证据,并进一步支持各国制定符合自身社会经济发展水平的有效干预策略。

据介绍,该研究提出了三项重点干预措施:首先,降低自付医疗费用,确保更多患者能够获得合理、有效的医疗服务,从而减少因经济负担过重而导致的不合理抗生素使用;其次,扩大疫苗接种覆盖率,特别是在铜绿假单胞菌高发地区,通过提高疫苗接种率来减少感染发生率,从源头上降低抗生素的使用需求;最后,改善环境卫生和个人卫生基础设施,特别是在易受洪水和极端天气影响的国家,这将有助于减少环境中耐药菌的传播风险。

论文合作者、香港城市大学公共及国际事务学系助理教授何鸿泽表示,城市化的情况下,虽然使全球经济发展加速,但同时也引起了更大的天气变化及贫富悬殊问题。该研究能推动全球健康政策发展,协助世卫及联合国等不同组织推动发展中国家的医疗制度改善,把医疗系统内的潜在长期风险减至最低。

英国伦敦卫生与热带医学学院流行病学与人口健康系助理教授陈山泉也认为,上述重点干预措施为中低收入国家提供了切实可行的指引,促进环境、社会和健康的协同发展,有助于实现联合国大会AMR高级别会议设定的目标。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41591-025-03629-3

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。