4月19日上午,一场别开生面的植树活动在北京房山区窦店镇窦店集体林场拉开帷幕。一群大小朋友弓着背、弯下腰铲土造坑、培土围堰、提水浇灌,一个多小时后,1500株栓皮栎树向阳而立,为这里的春天添了一抹新绿。

这可不是一般的植树活动,而是一场名为“共橡自然、迎豹回家”共同行动(以下简称“共同行动”)的启动仪式。这项由全国绿化委员会办公室、中国林学会指导,北京、河北、山西三地林业绿化部门联合世界动物保护协会等社会力量开展的生态保护修复行动,有一个令人神往的目标:欢迎华北豹“回家”。

启动仪式现场。北京市园林绿化局 供图

启动仪式现场。北京市园林绿化局 供图

?

华北豹,国际上又名中国豹,是唯一一个仅生活在中国的豹亚种,其模式标本采自19世纪的北京。对于“有北京户口”的华北豹而言,北京是它的“老家”。然而,这个曾经在燕山与太行山间自由驰骋的漂亮“大猫”,已从北京山林中消失整整30年了。

京冀晋三地协力,共同行动的“十年之约”

“华北豹在北京最晚有记录的是1995年在密云区,这30年以后就再也没见过了。”在“共橡自然、迎豹回家”共同行动的启动仪式上,北京市园林绿化局二级巡视员王小平说,华北豹如果能回到北京,将是北京生态建设的一个标志性事件。

“这表明北京的生态系统将变得更稳定、更可持续、更健康、更多样。”他说。

华北豹是世界珍稀濒危物种、中国一级保护野生动物,更是我国特有的豹亚种,曾广泛分布于华北地区的山地森林生态系统。然而,由于人类活动扩张导致栖息地丧失,华北豹种群数量于近几十年来急剧下降,现存个体仅零散分布于山西和顺、河北蔚县等地,北京已多年未见确凿记录。

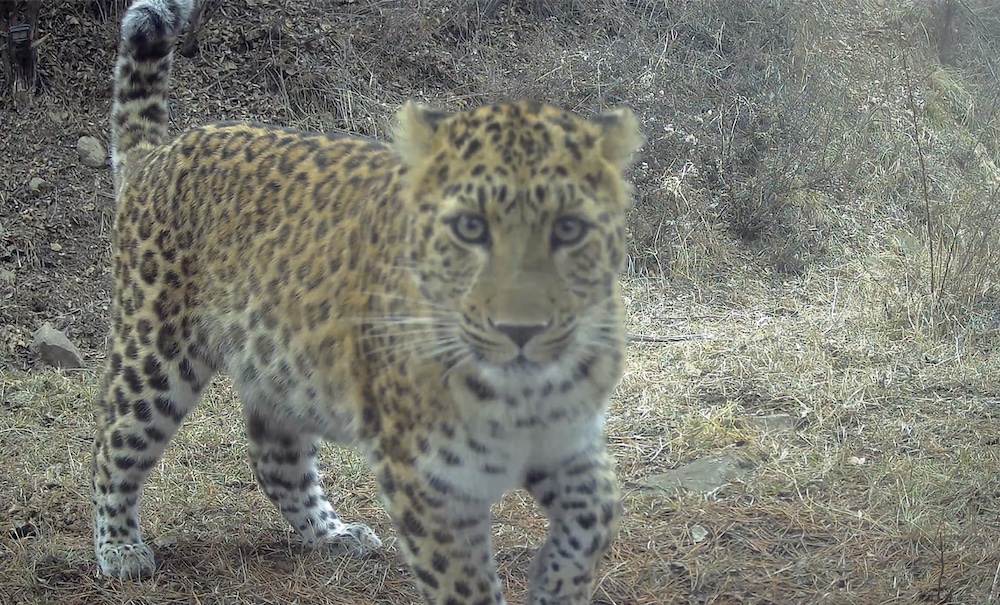

红外相机拍摄到的华北豹“平平”。带豹回家专项基金视频截图

红外相机拍摄到的华北豹“平平”。带豹回家专项基金视频截图

?

华北豹代表着华北最后的完整的森林生态系统,物种的保护将带动整个森林的保护,是华北自然环境修复的有力着手点。世界动物保护协会北京代表处首席代表赵中华告诉《中国科学报》,作为华北森林生态系统的顶级捕食者,华北豹不但在维持生态平衡中发挥着巨大作用,其种群动态也直接反映生态系统健康状况,是生物多样性保护的重要指示物种。

因此,保护华北豹不仅是保护豹,更攸关这片森林的每一种动植物。

可喜的是,近年来北京门头沟、房山等地积极推进生态修复工程,森林覆盖率和有蹄类动物数量正逐步回升。赵中华说,这将为打通华北豹的“进京路”创造有利的生境条件。

“共橡自然、迎豹回家”共同行动(以下简称“共同行动”)希望更进一步。这项行动由京冀晋三地的园林绿化主管部门主办,得到了包括中国绿化基金会、北京市企业家环保基金会带豹回家专项基金、世界动物保护协会、北京林业大学、北京快手公益基金会、世界自然基金会等众多社会团体的大力支持。据介绍,为推动华北豹种群及其生态系统的整体恢复,共同行动将在未来十年打出“组合拳”。

具体而言,共同行动的实施过程将分为三个阶段:近期(2025~2030年)重点构建四方合作机制,完成橡栎林种植和栖息地改造,建立野外监测体系,启动社区参与和自然教育;中期(2030~2033年)着力扩大适宜生境面积,促进华北豹种群增长,深化生态产业发展;远期(2033~2035年)全面恢复森林生态系统,实现华北豹生境廊道和适宜栖息地的全面恢复,构建“保护—发展”良性循环模式,努力打造国际生态保护典范。

“现在的山西和顺有一个很大的华北豹种群,最新数字大概是60只左右;河北驼梁的保护区,也活跃着10只左右;驼梁距离北京门头沟直线距离只有60多公里。它回不来为什么?可能吃得不够、可能是觉得不够安全。”王小平说。

相关负责人告诉《中国科学报》,这一维持长达十年的行动计划,旨在通过三省市协同、多方参与,最终实现华北豹种群稳定繁衍与区域可持续发展的双重目标。

植栎千万株,打通华北豹“进京路”

夜幕下的华北豹。带豹回家专项基金供图,下同

?

千里之行,始于足下。京冀晋三地为期十年的共同行动,首先瞄准的是栖息地改造。

横跨三省的太行山脉和燕山山脉是华北豹的重要栖息地,这里也隐藏着这些漂亮“大猫”的关键生态廊道。据行动相关负责人披露,京冀晋将在三省市交界的华北豹生境廊道和栖息地区域补植栎类等乡土阔叶乔木树种共计1000万株,以构建针阔混交林生态系统,优化现有林地的林分结构和林下植被。

为什么是栎类乔木?赵中华向《中国科学报》解释说,一方面,栎类的橡子可以为狍子、兔子、野猪等华北豹的主要猎物提供重要的食物来源;另一方面,栎类森林的结构复杂性和稳定性也有助于加快生境廊道的修复,进而为华北豹及其他野生动物提供更适宜的栖息环境。

栎类是北京地带性的乡土第一大树种,是“最优选择”。“一株高大的栎类能够给近500个生物提供栖息地。”北京市园林绿化科学研究院生态修复研究所所长金莹杉介绍说,栎类乔木是一个自肥性的树种,栎林下会长出很多的蘑菇,能改良土壤土质,对地下微生物的培养也非常有利。

接下来,栖息地的连通,则是共同行动的核心。北京林学会秘书长曹吉鑫表示,“迎豹回家”面临的关键问题,在于华北豹现有的栖息地“有很多斑块、缺少连通性”,且生态承载力相对较低。因此,后续生态修复的一个重要措施,“就是开展林下补栎”。

《中国科学报》了解到,林下补栎行动由三地联动开展,就在于三地联手可系统性修复因公路、城镇建设导致的栖息地破碎化问题,形成完整的生态廊道和足够大的栖息地范围,进而支持华北豹种群的长期生存和发展。

解决了栖息地破碎化的问题,华北豹就有机会在畅通的生态廊道下自然扩散回京。据了解,山西作为当前华北豹的核心分布区,其种群占全国总量的80%以上,而河北的太行山北段及小五台山区域是豹群向北扩散至北京的关键“跳板”。

在北京林业大学生态与自然保护学院副院长张振明看来,华北豹回京,主要有太行山脉的主廊道、燕山山脉的支线廊道和门头沟的生态廊道等通道,“(补种橡树林)破解了种群迁徙的一个地理的阻隔”。

此外,华北豹的猎物是不是够丰富,也是共同行动格外关心的。据了解,在猎物种群管理方面,三地将系统监测狍子、野猪等种群动态,并采取针对性措施保障食物资源稳定。同时,三地还将加强野外巡护和执法,运用卫星追踪和红外相机等技术实施个体监测,并采取手段减少人为干扰,促进种群交流。

没有截止时间的项目

人们用数据与工程重构华北豹的归途,不仅是对生物多样性和山林生态保护利用的积极回应,更是一场人与自然关系的深度重建。而这场重建,并不是今天才开始的。

华北豹在巡视领地。

华北豹在巡视领地。

?

《中国科学报》了解到,早在2016年,中国猫科动物保护联盟(CFCA,简称“猫盟”)就牵头推动了名为“带豹回家”的开放性社会公益项目,期待通过采取必要行动,让消失的华北豹重新回到北京。根据设想,“带豹回家”分三个阶段:找到豹子、找到归路、带豹回家。

项目启动后,猫盟广泛发动学术科研机构、公众志愿者、社区、基金会和政府部门等,通过红外相机野外调查、走访调查等方法,寻找华北豹现存种群,勾画华北豹种群扩散的生态廊道。但第三阶段,要实现“带豹回家”,猫盟认为“非常难”,因为人不能干预自然规律,必须让豹在自然状态下扩散回京才算成功,并须“以监测到母豹在北京繁殖成功为标志”。

“这一阶段需要10年,也许50年,也许更久。”猫盟CFCA官网写道:“因此,这个项目不设截止时间。”

这也使得京冀晋三地联手的“共同行动”被赋予了更多的使命感。恰如其名,据介绍,“共同行动”在京冀晋三地政府部门主导下,将广泛动员相关企业、民间环保组织、公众共同参与,以多方协作的模式确保保护措施的科学性、增强社会各界的参与感,为华北豹保护工作提供可持续的社会支持体系。在这样的支持体系下,再加之诸如“林下补栎”等相关工作科学部署、落实得当,华北豹的归期可期。

这是有案例可循的。在美国佛罗里达州,就有这样一条“美洲狮之路”。相关主导方从2012年开始,推动公众和合作者协力连接佛罗里达州从森林到海岸之间的荒野,为海陆空的野生动物重新修复了一个跨省的山林和水域网络。在贯穿了东线一条长达160公里的生态廊道后,美洲狮的踪影又重新活跃在了廊道之上。

“通过政府组织、社会参与,通过区域之间的合作,让一个标志性的物种回归它的祖先生活过的地方,是一个有导向性、标志性的行动。”王小平说,华北豹如果能够回到北京,表示北京的生态建设进入了一个高质量发展的阶段,“这也是我们(共同行动)最高目标,迎豹回家”。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。