|

|

|

|

|

智能鞋垫助力精准医疗:一场跨学科、跨地域的科研接力 |

|

|

在科技飞速发展的今天,可穿戴设备已逐渐融入我们的生活,从智能手环到智能手表,它们为我们提供了便捷的健康监测服务。然而,有这样一款智能鞋垫,它不仅能够监测足底压力,还能通过步态分析实现对人体运动状态的精准识别,为医疗健康领域带来了全新的解决方案。

近日,兰州大学物理科学与技术学院兰伟教授领衔的柔性电子科研团队联合中美研究人员,成功研制出一款高集成度、自供能、无线智能鞋垫。这款智能鞋垫创新性地将足底压力监测与步态分析深度融合,借助人工智能技术实现了对人体运动状态的精准识别,为智慧医疗和健康管理领域带来重大突破。相关论文发表于《科学进展》。

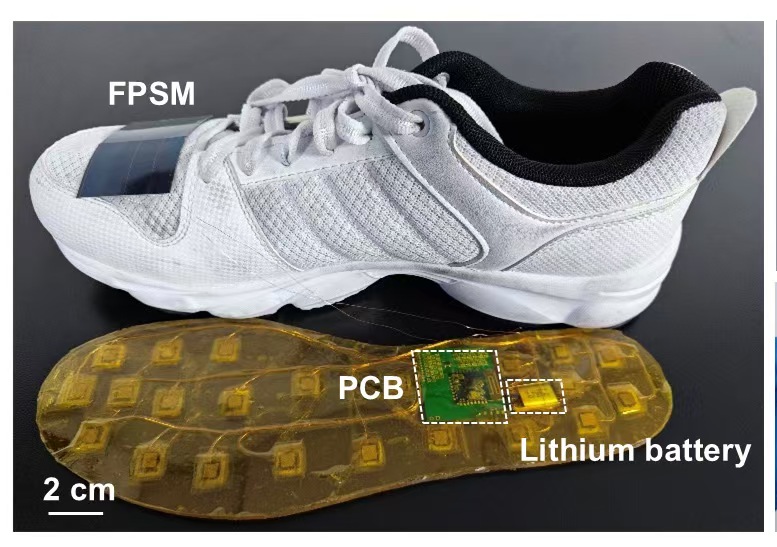

智能鞋垫。兰州大学供图。

智能鞋垫。兰州大学供图。

?

从临床需求到跨国合作的灵感之旅

“这项研究的灵感源于对身边疾病的观察。”兰州大学物理科学与技术学院教授兰伟回忆道,一次在跟心内科室主任交流的时候,得知心力衰竭患者在临床上有个简单的判断方法,就是请患者走一段距离,观察他的走路姿势、速度等表现。

而这些疾病都与足底压力分布密切相关。现有的监测手段,比如压力平台和实验室步态分析系统,通常局限在特定空间内,难以实现日常环境中的连续监测。

因此他意识到,这是一个未被很好满足的临床需求,于是就萌生了开发智能鞋垫的想法。

恰在此时,兰伟所在领衔的团队在柔性电子学领域已经积累了深厚的研究基础。他们一直关注着柔性电子与医疗健康场景的结合应用,并致力于将前沿科技转化为实际产品。当团队正在研究一种性能出色的新型压力传感器时,一个创新的想法在他们脑海中闪现:是否可以将这种传感器集成到鞋垫中,从而实现对足底压力的实时监测?

这个想法如同一颗种子,在兰伟及其团队的精心培育下逐渐生根发芽。他们决定尝试将传感器、电路设计、系统集成、数据采集与传输以及人工智能算法等先进技术结合起来,共同打造一个完整的智能鞋垫系统。这不仅是一次技术上的跨越,更是从基础研究到功能性产品转化的重要一步。

随着智能鞋垫项目的正式启动,一场跨越学科、跨越国界的合作也悄然拉开帷幕。兰伟教授介绍道,项目的核心成员——硕士研究生王齐,在完成压力传感器的设计与制备、电路设计、系统集成等关键任务后,前往美国俄亥俄州立大学继续深造。

这一契机,促成了兰州大学与美国科研团队之间的紧密合作。双方科研人员虽然身处不同的时区,但凭借着对科研的执着追求和共同目标,他们通过紧密的沟通与协作,共同推动了项目的顺利进行。

在合作过程中,中美团队之间也碰撞出了不少跨文化交流的火花。中方团队习惯于先讲逻辑再给结论的表达方式,而美方团队则更加注重结果导向和直观可视化。这种表达方式上的差异,一开始确实给双方带来了一些挑战。然而,随着时间的推移,双方逐渐学会了相互适应与借鉴。这种跨文化合作不仅提升了项目的国际化表达能力,更为双方带来了宝贵的经验与成长。

在团队的共同努力下,智能鞋垫项目取得了显著的进展。他们通过反复试实验与优化,成功实现了传感器性能的大幅提升。同时,远在美国的合作伙伴也在数据处理、动态可视化以及论文撰写等方面发挥了重要作用。这一系列的技术突破和创新成果,为智能鞋垫的进一步研发和应用奠定了坚实的基础。

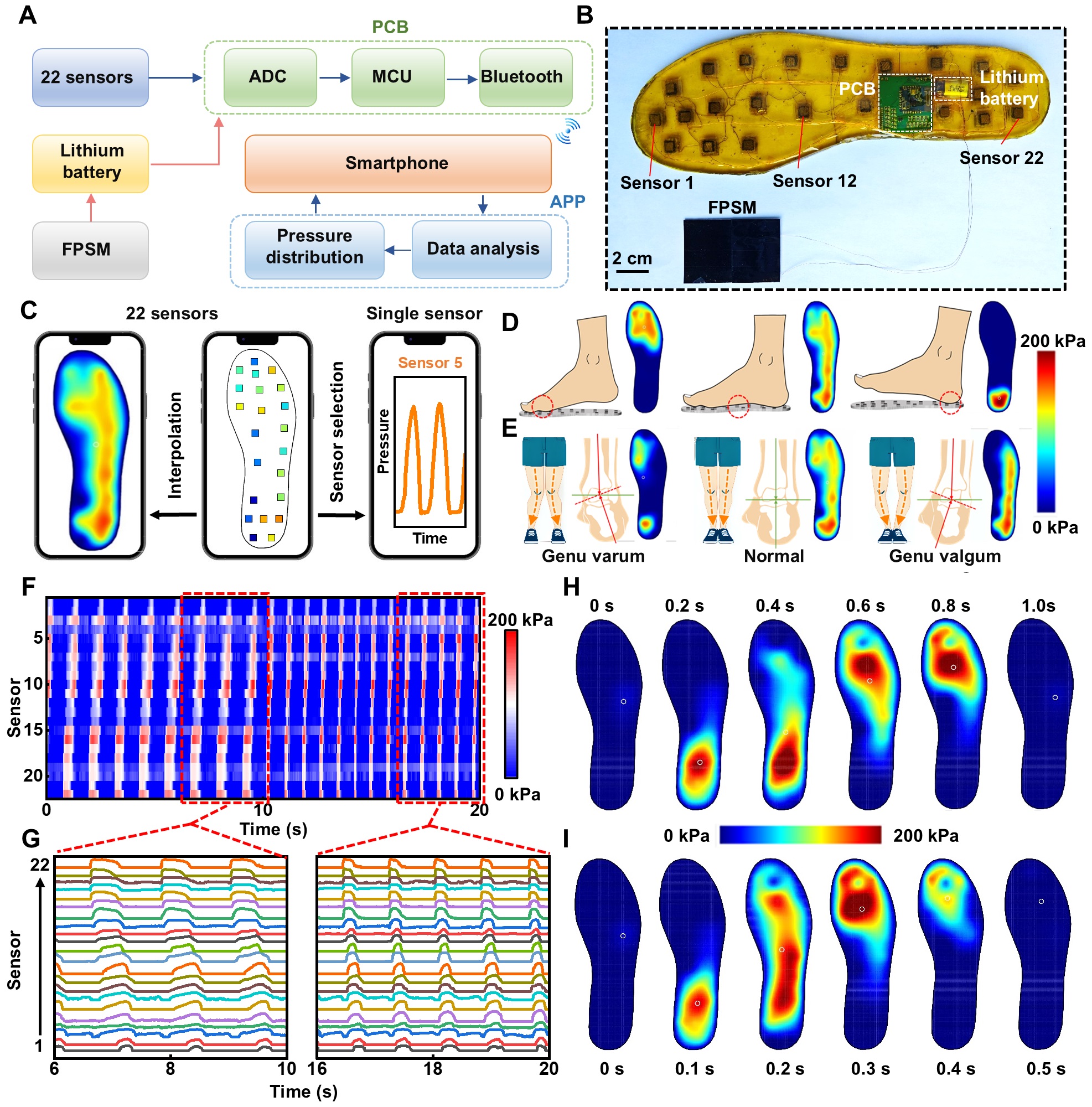

用于足底压力实时监测与动态步态分析的智能鞋垫设计与性能表征。兰州大学供图。

用于足底压力实时监测与动态步态分析的智能鞋垫设计与性能表征。兰州大学供图。

?

多学科交叉集成的创新突破

在智能鞋垫的研发过程中,科研团队遇到了不少技术瓶颈。其中,柔性太阳能电池的研发尤为棘手。由于柔性基底与钙钛矿器件制备工艺之间的不兼容性,导致成膜质量和器件性能难以达到预期。面对这一难题,团队没有退缩,而是选择了迎难而上。

他们尝试了多种柔性基底,并对整个制备流程进行了反复调整。最终,通过采用二次旋涂法,在柔性基底上逐步建立起稳定的结晶条件,成功实现了成膜质量和器件性能的双重提升。这一突破,不仅为智能鞋垫的自供能提供了有力保障,也为柔性电子器件的制备提供了新的思路与方法。

“在传感器性能方面,我们也遇到了不小的挑战。”兰伟表示,传统的柔性电阻型传感器在线性响应方面存在瓶颈,难以满足高精度监测的需求。为了突破这一局限,团队提出了“双非线性协同”的策略。他们设计并制备了三维多孔硅胶结构,并在其表面沉积了碳纳米管和乙炔黑两种导电材料。通过初步实验验证,这一策略确实能够实现较为理想的线性响应。

在此基础上,团队对材料配方进行了系统性的筛选与优化,最终找到了一个兼具高线性度与良好灵敏度的组合方案。这一创新解决方案,不仅提升了传感器的性能,也为智能鞋垫的精准监测提供了有力支持。

解决了棘手的问题,但是在智能鞋垫的硬件和软件设计过程中,团队面临了一个核心问题:采集精度、采样率和系统功耗之间的权衡。

为了实现高分辨率的足底压力监测,系统在数据采集和传输上需要一定的频率和精度,但这也意味着更高的能耗。尤其是在自供能的背景下,功耗控制就显得尤为关键。

“为了平衡这些矛盾,团队在硬件设计上采取了“按需唤醒”机制。”兰伟告诉记者,这一机制使得电路中大多数器件在非采样时处于休眠状态,只有在采样瞬间才激活工作,从而显著降低了整体功耗。同时,团队还对采样率、数据传输速率和采集精度进行了综合评估,最终选择了32Hz的采样频率。这一频率既能捕捉足底压力分布的快速变化,又避免了功耗的大幅上升,是一个相对理想的平衡点

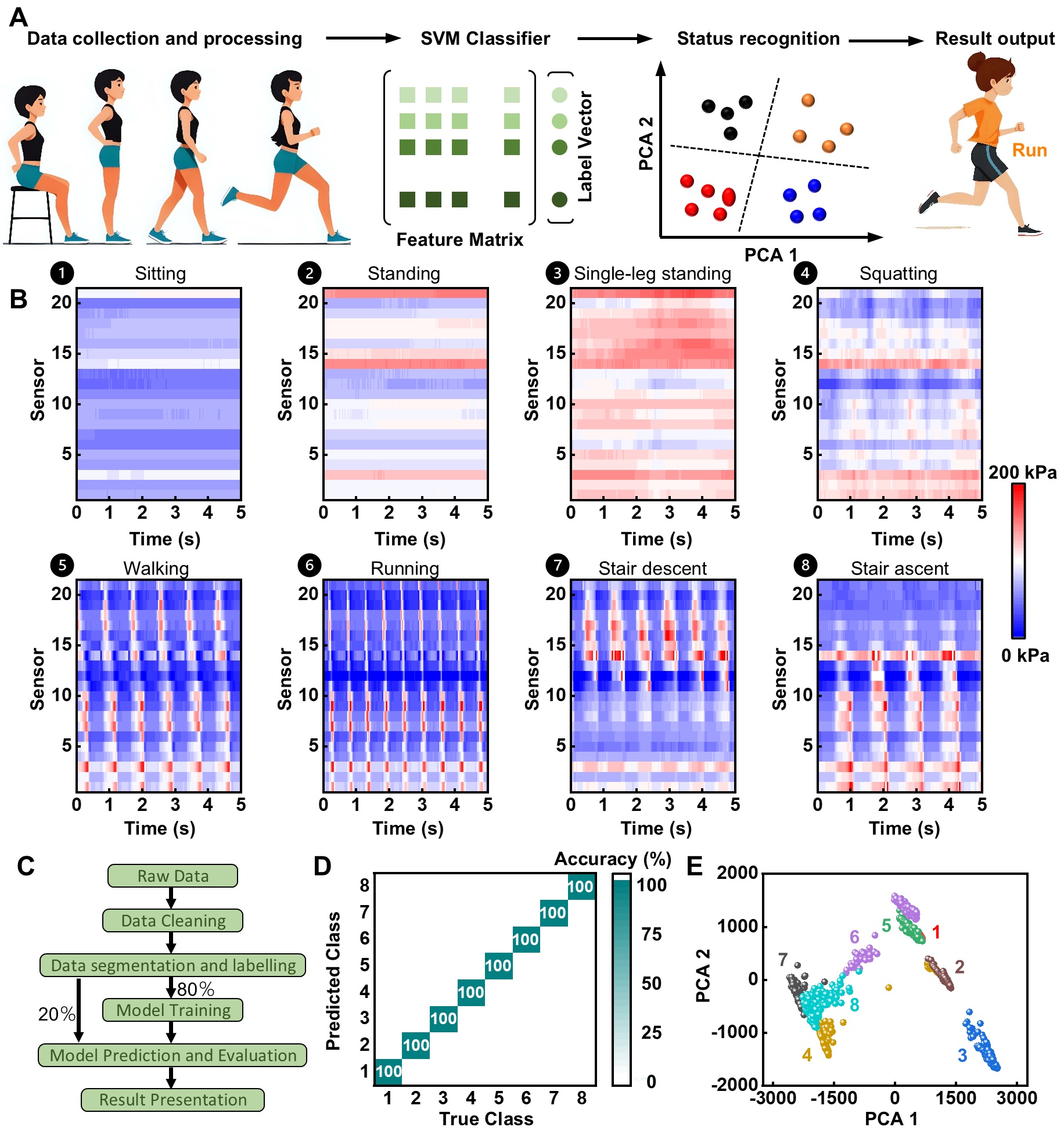

智能鞋垫结合机器学习模型实现多种运动状态精准分类。兰州大学供图。

智能鞋垫结合机器学习模型实现多种运动状态精准分类。兰州大学供图。

?

从实验室到医疗健康的广阔前景

“目前,这款智能鞋垫虽然已经构建了完整的技术方案,并在多个方面实现了突破,但尚未进入真实医疗场景的试用阶段。”兰伟表示,不过,团队对其应用前景充满信心。他们相信,凭借系统的高集成度、低功耗和优异的数据表现,这款智能鞋垫在未来一定可以在真实医疗环境中发挥价值,真正为患者带来帮助。

对于老年人来说,这款鞋垫在日常健康管理中的作用尤为显著。它可以实现日常步态的长期监测,帮助及早识别步态变化、平衡异常等潜在风险;还能实时监测足底压力分布,为心力衰竭、糖尿病足等慢性疾病提供辅助评估价值。通过与移动端的联动,它还能实现远程数据可视化和趋势分析,便于家属或护理人员随时掌握老年人的活动状态。

兰伟强调:“人们可以通过穿戴看似简单的一双鞋,持续、无感地获取自己的身体状态,甚至与医生、家人共享数据,实现早期干预和远程照护。这种以‘脚’为切入点的智能健康管理方式,有可能在未来成为可穿戴医疗设备的重要组成部分。”

此外,团队还有意向将这项技术与养老机构或康复中心结合起来,开展初步的试点应用。他们希望通过这种方式,让这款鞋垫不仅仅是一个技术成果,而是真正能服务于老年人健康管理的一种工具。

“我们希望这款智能鞋垫不仅仅是一个技术成果,而是真正能服务于老年人健康管理的一种工具。”兰伟满怀期待地说,“未来,我们还将继续探索与创新,为未来智慧医疗和养老管理等方向带来更多可能性。”

相关论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adu1598

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。