课堂电子屏又惹恼了家长,且上了热搜!

近日,西安市某网友在人民网地方领导留言板提出,许多学校使用的教学用电子屏使得学生们用眼疲劳现象普遍,建议“取消教学电子屏”。它将长期存在的电子屏争议再次推向风口浪尖。

网友留言截图

网友留言截图

这条建议精准击中了家长的集体焦虑:电子屏导致用眼疲劳、中小学近视率攀升、教师过度依赖课件……然而,这些合理的诉求背后,也暗藏着一些认知偏差。

实际上,当部分家长将矛头对准电子屏时,教学工具的迭代也很难因此停止。从粉笔黑板到电子白板,从纸质课本到平板电脑,技术革新始终伴随争议。

4月16日,教育部发布的《关于加快推进教育数字化的意见》明确提出,要推动课程、教材、教学数字化变革。而屏幕是不可或缺的基础工具。

电子屏的存废,既要考虑青少年的健康问题,也不可忽视技术工具的教育价值。

在这场争议中,首先,我们不该抛开使用方式的问题而只谈工具效果。

目前,一些学校确实存在电子屏异化为“PPT翻页器”的现象,教师直接播放录制课程,弱化课堂互动与知识推导过程,从而影响知识吸收率。它的本质是不当的使用方式阻碍了工具效果,同时,技术的便利性也成为了部分教师思维惰性的助推因素。

与之相对的,也有学校和教师正在产出优质的电子屏内容,动态化知识呈现,将抽象知识变得直观易懂,助力个性化学习等等。

因此,我们真正需要警惕的,不是技术载体的存废,而是工具使用背后的教育理念、方法、规范是否得当。

那么,合理的做法是什么?

一方面,需要在保证屏幕质量的前提下,科学地限制电子屏使用时长,例如有眼科专家提出,青少年持续使用电子屏的时间不应该超过15分钟。

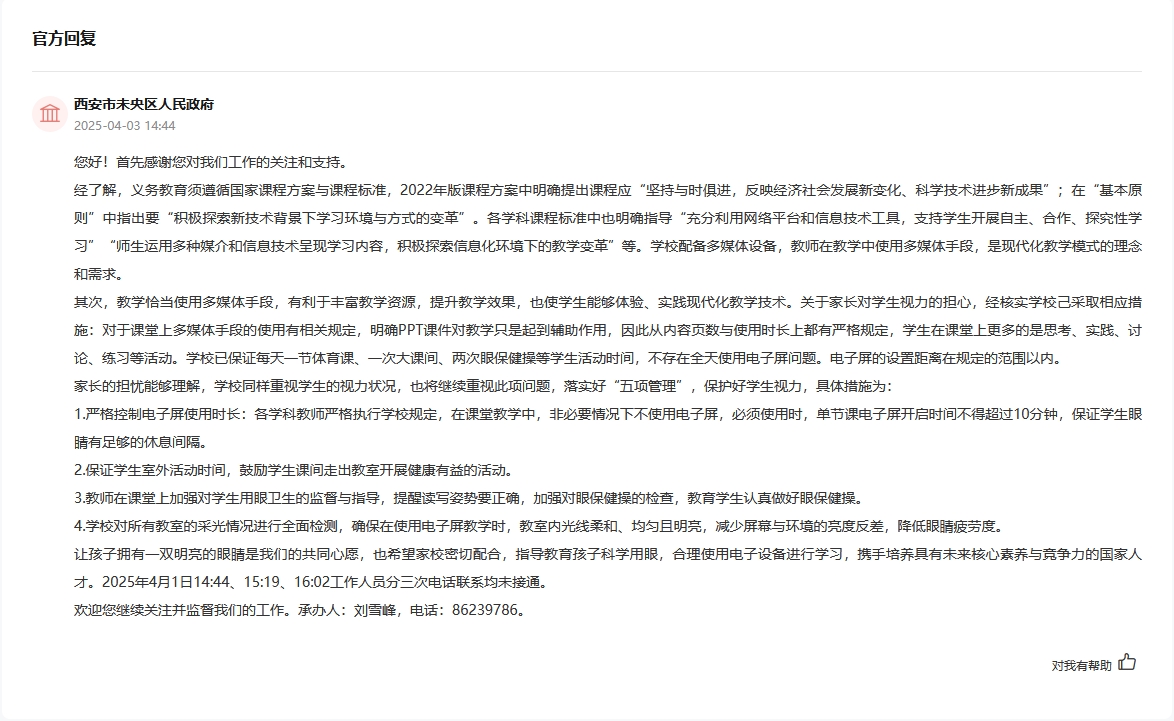

西安市未央区人民政府在给家长的回复中表示:“非必要情况下不使用电子屏,必须使用时,单节课电子屏开启时间不得超过10分钟。”

国家卫健委公布的数据显示,我国儿童青少年总体近视率为52.7%,位居世界第一。在此等现状之下,国家教育部门有责任会同卫生健康部门,制定合理的电子屏授课使用时间限制,并严格予以实施。

留言回复截图

留言回复截图

?

另一方面,则需要教师能力的重塑。根据课上情况更灵活地调整教学方法、内容与节奏,并将多媒体教学设计纳入教师考核,确保技术工具服务于教学创新,最终目标是育人方式的升级。

其次,不能过度简化近视的成因。

《中国公共卫生》期刊在2021年的一项专题报道——儿童青少年近视防控中,已经明确证实,导致青少年近视的重要原因,除了遗传因素,主要是长时间近距离用眼;电子产品的滥用,尤其是过度使用手机、平板,部分学生日均使用超2小时;还有一个极易被忽略的原因是缺乏户外活动。研究发现,每天户外活动小于2小时是导致青少年近视的独立危险因素,如果超过2小时,就能够有效降低近视风险。

2024年《现代教育与实践》期刊中《双减背景下小学生近视防控实践研究》一文指出,国内某市一所小学为了防控小学生近视问题,首先对学生的户外活动时间进行了调整,确保每天至少有1小时的户外活动时间。学校还与家长合作,鼓励学生在放学后参与体育锻炼。结果发现,在实施措施前,该校有30%的学生近视,而在实施措施一年后,这一比例下降到了20%。通过这些数据可以看出,增加户外活动时间和鼓励学生参与体育锻炼对于防控小学生近视问题非常有效。

2024年开始,各地教育部门陆续发布了一项义务教育阶段的改革措施,将“课间10分钟”整体优化为“课间15分钟”;2025年1月发布的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中要求,中小学生每天综合体育活动时间不低于2小时。

这一系列加强青少年运动时长的刚性要求,反映的是对既有教育价值体系的矫正。

在当前的教育场景中,繁重的课业竞争压力,把孩子们长时间地禁锢在室内,人为制造“视觉囚笼”,远离运动,远离自然,造成了学业发展与身心发展在课堂之外的严重失衡。

而这种失衡不止影响了孩子们的眼睛。体质下降、心理焦虑、自然感知力退化……一块电子屏的争议背后遮盖的是一个存在已久的现代教育困局。

因此,要破解青少年健康问题的症结,不该只停留在对电子屏的简单否定。

好的教育是要培养既能适应数字时代又能保持身心健康的现代人。如美国作家理查德·洛夫在《林间最后的小孩》一书中所倡导的人本导向的教育,通过重构教育时空,让青少年能够回归生命生长的原生环境,用“生态补偿”的方式,恢复被电子屏幕割裂的感官能力,让知识获取与生命体验深度融合,重建人与世界的根本联结。这种用“成长叙事”代替“标准答案”的教育,不仅能够增强体质,更重要的是让青年少有机会长成为一个完整的人。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。