西安交通大学陈烽教授课题组提出了一种高频增强超快压缩成像(H-CAP)方法,解决了传统超快压缩成像引起的高频信息模糊的问题,有望成为超快激光与物质相互作用、超快光场测量或超快退磁等不可重复动态过程的全新手段。

单次曝光超快成像技术能够在广泛的条件下表征瞬态事件,为探索自然界中分子或原子尺度上的光合作用、半导体芯片的精密制造等不可重复或难以再现的超快现象打开了大门,是探索微观未知领域的科学利器。微观世界中绝大多数超快过程具有很高时间维度上的复杂度,单个超快现象可能涉及多个不同时间尺度的物理机制。为了在整个观测窗口中不遗失其中的关键信息,实现大帧数超快观测是当前超快成像技术不可或缺的条件。传统的泵浦探测技术要求观测到的动态事件必须精确且可重复测量,限制了其在随机或不稳定的超快现象中的应用。近年来发展的单次曝光多帧主动成像技术可以研究不可复现的超快过程。但是由于光学系统的限制,随着观测对象时间复杂度的增加,该技术很难同时兼顾高时间分辨率、高成像帧率和大帧数。

超快压缩成像技术与计算成像相结合是实现单次曝光大帧数超快成像最具前景的技术途径。但在超快压缩图像的重现中,图像空间分辨率会随着帧数的增加而降低。这给复杂多变的超快过程观测带来了巨大的挑战。

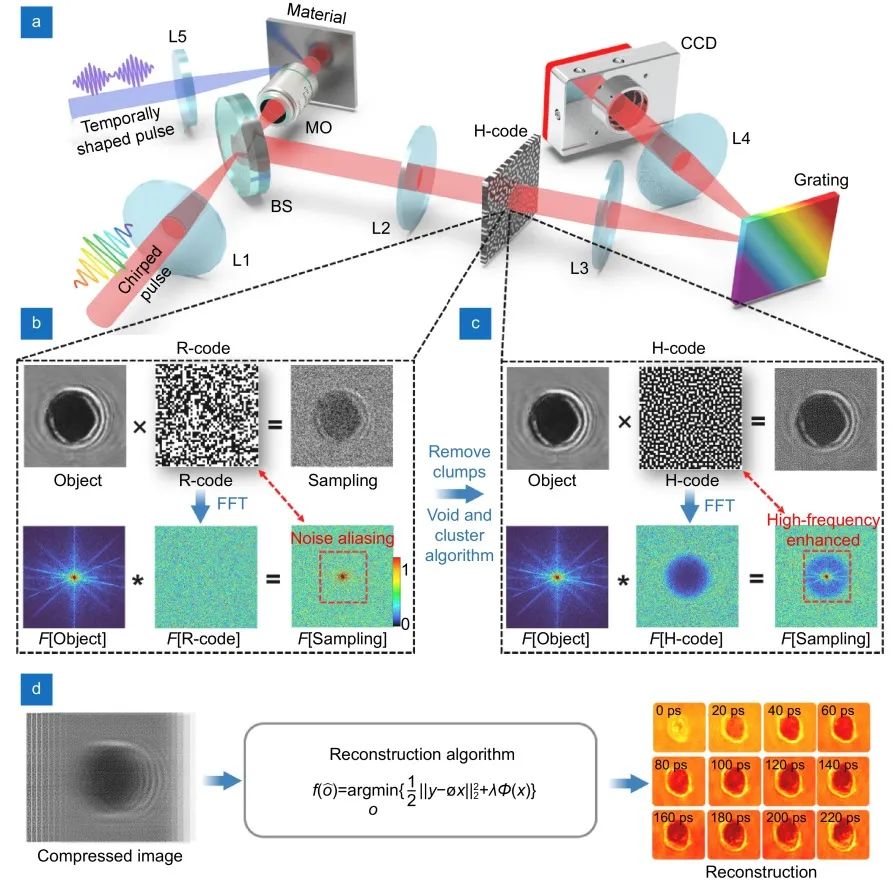

近期,西安交通大学陈烽教授课题组提出了一种高频增强超快压缩成像(H-CAP)方法。该方法在空间域中将微观超快现象投影到特制的编码上,巧妙地提取了微观超快现象的高频信息,解决了传统超快压缩成像引起的高频信息模糊的问题,可以让微观超快影像纤毫毕现。具体的实现方法是,通过对传统使用的随机编码的结构分布进行重新排列,消除黑色像素和白色像素的聚类,得到可以在傅里叶变换域中抑制低频噪声的高频增强随机编码。形象的说,该编码器在空域上起着信息编码作用,而在其傅里叶变换的频谱面上,起到的是高频增强滤波器的作用,基本的原理如图1(c)所示。该编码拥有更均匀的结构分布,满足压缩感知的精确重建特性,在前端采集超快现象时更多保留了高频成分,可以在大帧采集的情况下提高信噪比。

图1 高频增强压缩主动摄影(H-CAP)的光学装置和原理。(a) H-CAP系统的光学系统,(b) 随机编码和(c) 高频增强编码空间域和频域的采样原理,(d)利用重构算法从压缩图像中重构出超快现象

团队人员利用该方法成功捕获了双泵浦脉冲烧蚀硅表面高清晰度的超快过程。在220帧捕获帧数、300 ps的观测时间窗口中,清楚地观测到了随脉冲间延迟时间的增加,双脉冲引起的烧蚀增强效应越来越明显的现象。这得益于H-CAP高频信息获取的能力。此外,通过重建的二维图像测量得到的不同脉冲延迟下激发区域中心随时间变化的相对反射率曲线,不仅反映出了激光与材料相互作用过程中等离子体密度的细节变化,还可以深入了解材料状态的微观瞬态变化规律。

图2 双泵浦脉冲诱导硅表面超快烧蚀过程。(a)~(c)脉冲间延迟时间τ分别为0 ps、6.7 ps和13.3 ps时双脉冲烧蚀硅表面的重建动态过程;(d)不同脉冲延迟下激发区中心相对反射率随时间变化曲线;(e)脉冲间延迟为6.7 ps,观测时间为260 ps时烧蚀区域深度随脉冲累计数的变化。

这项研究工作提供了一种在大帧数下观测高时空复杂度超快过程的新方法,标志着超快压缩成像的一项重要进展,有望成为超快激光与物质相互作用、超快光场测量或超快退磁等不可重复动态过程的全新手段。该工作以“High-Frequency Enhanced Ultrafast Compressed Active Photography” 为题作为封面文章发表在Opto-Electronic Advances 2025年第1期。

研究团队简介

陈烽,西安交通大学教授,博士生导师,陕西省信息光子技术重点实验室主任,教育部微纳制造与测试技术国际合作联合实验室副主任。担任Ultrafast Science副主编,《光学学报》、《光子学报》等期刊编委等。任中国感光学会光学精密成型专业委员会副主任、西安市激光红外学会副理事长等。主要研究方向包括:飞秒激光微纳制造、激光仿生微纳制造、超快光子学和微纳光子学等。在上述领域开展了大量原创性研究,先后提出了硬脆性材料飞秒激光三维微纳制造、飞秒激光仿生微纳制造、时频变换超快成像等,开拓和发展出了飞秒激光制备仿生超浸润表面技术、飞秒激光湿法刻蚀技术、时频变换飞秒超快成像技术、飞秒激光柔性电子制造技术等。在Chem. Soc. Rev., Adv. Funct. Mater., Phys. Rev. Lett.等学术期刊上发表论文300余篇;入选RSC top1%高被引科学家、世界前2%顶尖科学家。先后有30余篇论文被国际学术期刊选为封面文章。目前,该团队有6名在职人员,18名博士生,16名硕士生。

相关论文

Meng YZ, Lu Y, Zhang PF et al. High-frequency enhanced ultrafast compressed active photography. Opto-Electron Adv 7, 240180 (2024).

DOI: 10.29026/oea.2024.240180

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。