近日,中外科学家在国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助下,推导并建立了同震应力变化过程中饱水岩层温度响应热-力学理论基础,并尝试用于解释震后钻孔测温结果。相关成果发表于《地球物理与化学》(Physics and Chemistry of the Earth)。

地震发生后,钻孔测温结果往往能揭示一些关键信息。1999年我国台湾集集地震、2008年汶川地震及2011年日本东北大地震后,钻孔测温结果显示:在同震滑移面上下5-20米范围内存在温度正异常;同时,在距滑移面20-60米范围内也存在明显的温度负异常,其峰值虽仅为正异常峰值的1/4-1/3,但其分布范围却是正异常的3-4倍。目前,温度正异被普遍认为是由摩擦生热效应所致,而温度负异常的成因一直未被充分认识。

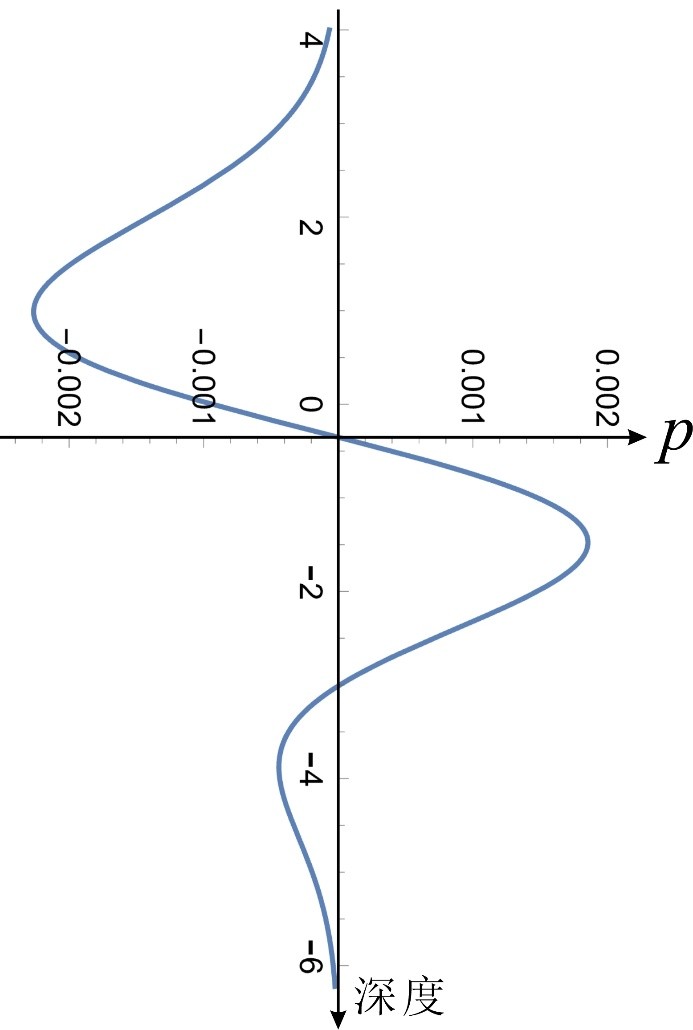

震后地层孔隙压分布模式示意图。研究团队供图

震后地层孔隙压分布模式示意图。研究团队供图

?

中国科学院南海海洋研究所研究员施小斌团队成员杨小秋和许鹤华,与美国密西西比大学教授Alexander H.D. Cheng、日本京都大学教授Weiren Lin及中国科学院大学教授张怀合作,基于多孔介质热弹性理论,提出同震应力释放是导致温度负异常的成因机制。为验证该理论预测,需要获取岩石绝热应力-温度响应系数β=(∂T/∂P)s。前期,团队已开展实验并获得干燥条件下地壳常见岩石的绝热应力-温度响应系数βdry (1.53-6.15 mK/MPa)。然而,地壳岩层多为饱水状态。

该研究首先基于有效应力原理进行理论推导,首次建立了饱水岩石绝热应力-温度响应(βwet)的热-力学理论公式,并从孔-热-弹理论出发,进一步证实了该理论公式的正确性和普适性。该公式揭示了饱水岩石绝热应力-温度响应系数与岩石固体介质、孔隙流体的应力-温度响应系数、体热膨胀系数、体积热容、孔隙度、Skempton系数及背景温度之间的定量关系,使得研究人员能够基于常规岩石热-力学参数定量计算不同背景温度下的βwet。

基于该理论基础,研究团队计算了15种代表性岩石在背景温度23-50°C内的βwet取值范围,发现其值均高于干燥条件下的βdry,且可压缩性越高的岩石,βwet与βdry的比值越显著。此外,βwet随背景温度呈线性增长趋势。通过该理论,团队计算获得集集地震同震温度降在18-53 mK范围,与震后钻孔测温结果(~25 mK)较吻合,并进一步论证理论可预测现场观测到的“负-正-负”温度变化模式。

论文第一作者兼通讯作者、中国科学院南海海洋研究所研究员杨小秋指出,同震事件是多物理场耦合的复杂现象,建模工作常因缺乏可靠原位数据而更加困难。该研究聚焦于应力致热机制的理论阐释,其预测结果与实测现象的合理吻合为构建更全面的耦合模型提供了理论基础。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.pce.2025.103925

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。