那些看似普通的金属里,藏着一个由无数微小“积木”搭成的微观世界,这些“积木”就是晶粒。

在发丝万分之一粗细的微观战场,一群中国科学家正用纳米尺度的“积木”重构金属命运。

中国科学院金属研究所(简称金属所)极限尺寸纳米金属团队,在研究员李秀艳带领下,徐伟、张宝兵、罗兆平等成员凭借“金属极小晶粒尺寸效应”的突破性发现,将铜、镍等金属的晶粒压缩至头发丝直径的万分之一,让晶粒在纳米尺度下“驯服”能量、重塑结构,甚至赋予金属前所未有的性能。

在中国科学院2024年度科技成就奖的评选中,该团队因在相关研究中取得的重大突破而获此殊荣。他们通过自主研发的极端变形技术,将金属晶粒细化至10纳米以下,并发现了临界尺寸下晶界自发弛豫机制,及由此形成的受限晶体结构。

从高温合金的抗蠕变到受限晶体的超低扩散行为,这些发现不仅在材料科学领域具有重要学术价值,还为新型高温合金、铝合金及耐磨轧辊等部件的研发提供了新途径,为航空航天、高端制造等领域打开了通往未来的全新大门。

而这一切,始于一场对"不可能"的执著追问——当晶粒小到极限,金属究竟是混沌失序,还是孕育着改变世界的秩序?

晶界弛豫:从“不可能”到“颠覆性突破”

金属材料的晶粒尺寸与晶界稳定性的关系一直是学界关注的焦点,那么晶粒究竟能有多小?

传统理论认为,晶粒尺寸越小,晶界能量越高,材料结构越不稳定。因而晶界一直被普遍认为是高温合金抗蠕变的“短板”,制约着纳米金属材料的研究与应用。

李秀艳从加入团队起,就一直想要打破这一桎梏。

他们通过自主研发的低温表面纳米化设备,成功突破了传统金属晶粒尺寸的极限,将多种金属的晶粒细化至40纳米以下。进而,在对铜的研究过程中,他们发现了当时还没有被清晰认知的晶界弛豫现象——当晶粒尺寸小于70纳米这个拐点,材料稳定性大幅提升,甚至晶粒尺寸越小,稳定性也越高。

在找出根本原因、厘清机理之前,同行乃至许多前辈学者都认为是材料中的杂质导致的该现象。“即使你仔细分析了材料里有什么、没有什么,那人家会认为是因为杂质含量低没有测出来而已。”但是根据以往观察到的一些数据点,李秀艳和同团队的中国科学院院士卢柯坚定认为,这个拐点不是杂质导致的。

李秀艳把自己全身心投入了这个谜团,不仅天天想,到后来走路也在想、睡觉也在想, “夸张一点儿说,甚至我在梦里都在思考这件事,有时梦里会觉得豁然开朗,醒了又不记得思路,会感到好遗憾啊!”甚至有次送女儿上学,因为想得太专注,差点把孩子丢了。

直到有天下班,李秀艳正要去买晚饭,突然灵光闪现:杂质一般都在材料表面,那么进行一组对比实验,把杂质分别附着在晶粒尺寸40纳米(团队当时能做的最小尺寸)和70纳米的材料表面,如果是杂质的原因,两者受到的影响应该一样,但对比结果表明,40纳米材料非常稳定,而处于拐点临界点的70纳米材料不稳定,说明现象的原因不在于杂质。

“想到这个论证办法的那一刻非常开心。那种喜悦比后来发了《科学》等期刊更让人回味。”李秀艳感慨,所谓的灵光闪现,离不开时时刻刻的思考的积累。

在后来的研究中,团队终于发现,晶界弛豫态纯铜的变形机制,是由全位错转变为不全位错,使晶界迁移速率大幅降低,提高了材料受力下的稳定性。并且晶粒尺寸越小,弛豫越充分,稳定性也就越高。

晶界弛豫是晶粒尺寸极小化后的必然现象,这一发现彻底颠覆了“晶粒越小越不稳定”的传统观念,为理解金属的晶界结构提供了全新的视角,还为高温合金的研发提供了全新思路。

团队成员张宝兵通过引入晶界弛豫效应,成功开发出纳米高温合金,在航空航天领域展现出巨大应用潜力。这一成果再次发表于《科学》。

受限晶体:从数学概念到材料革命

在探索金属极小晶粒尺寸效应的道路上,该团队不断取得新的突破。

工欲善其事,必先利其器。在加工装备上,他们同时实现了低温、高压、高剪切3个条件,制备出低温高压扭转设备。

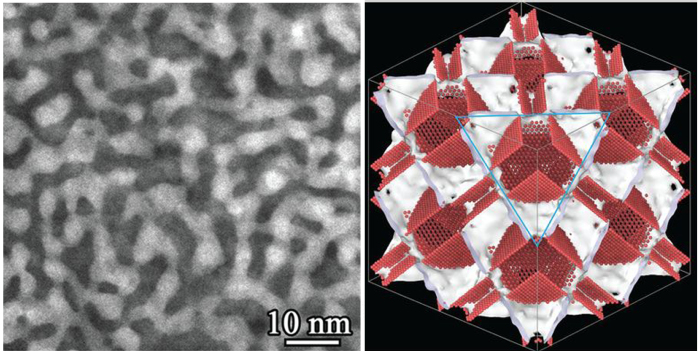

在材料研究上,他们在将纯铜晶粒细化至3~5纳米时,发现材料转变为一种全新的亚稳结构——受限晶体(Schwarz Crystal)。

三维周期性极小面的结构最早由德国数学家施瓦茨在19世纪提出,受限晶体的晶界网络具有三维周期性极小面的特征,因此,其具有前所未有的超高热稳定性和超高强度,颠覆了人们对传统晶体结构的认知。

在发现晶界弛豫后不到1年时间,该团队就在试验中观察到了这种全新结构。但同样出现了问题:难以解析这个拓扑结构。

花了两年时间进行分析,又遇到了新问题:怎么把观察到的平面,用三维结构表现出来?他们的方法,是拿乒乓球当原子,进行拼搭,粘了几百个,还是没有实现,又3D打印机打了很多小结构想用组装的方式实现,依然不奏效。

这次豁然开朗的时刻是在一个春节假期,有团队成员突然意识到应该新结构是受限晶体,群里接着就发生了热火朝天的讨论,结论很清晰:这个设想可能性非常高。

在接下来的研究中,团队通过计算模拟验证了这个想法。“这个结构肉眼可见了。”李秀艳介绍。

随后,他们揭示了受限晶体形成的物理机制:晶界弛豫首先形成同样存在于猜想中的Kelvin晶体,然后进一步调整为相应的极小面结构,最终形成受限晶体。该成果被《物理评论快报》选为封面文章。

今年春节前后,该团队因首次发现纳米尺度下 Kelvin 晶体的存在,再次在《物理评论快报》发表成果,他们同时还证实,受限晶体是比Kelvin晶体更稳定、更普遍的亚稳态结构。

受限晶体的发现表明,在单晶和非晶之外还存在其它亚稳固态,其稳定性远高于非晶,而强度远高于单晶。并且,目前已经在十余种金属中发现了受限晶体,说明其可能是金属细化到晶粒尺寸极限时的一种普遍选择,为新型金属材料的设计和开发提供了新的方向。

团队成员徐伟因在受限晶体铝合金中,发现该结构具有超低原子扩散率,显著抑制合金中扩散主导的相析出、调幅分解和熔化等动力学过程,攻克了高温下金属高原子扩散率带来的不稳定性难题。成果同样发表于《科学》。

团队成员罗兆平在3~8纳米晶粒的稳定面心立方结构纯镍中,发现了密排六方结构的异常相变,表明晶粒尺寸极小时,可能诱发某些金属晶体结构的失稳,成果发表于《材料学报》。

从实验室到工厂:星星之火可以燎原

晶界弛豫、受限晶体结构和异常相变等效应的发现表明,金属晶粒尺寸极小时,结构会呈现出前所未有的变化,为固体结构的探索开辟了新的空间,也可能为金属带来新的独特性能。

“基础研究的价值在于应用。”该团队的极小晶粒尺寸效应研究,不仅停留在理论层面,还成功转化为实际产品。

团队与中铝西南铝业合作,开发出表面晶粒约30纳米的轧辊,替代传统镀铬辊,显著降低了成本和环境污染。目前,该纳米轧辊已在西南铝业工业化生产铝卷2万余吨,取得了显著的经济效益和社会效益。

“过去铝箔轧辊需要镀铬,既昂贵又不环保。我们的技术只需在现有工艺上增加一道处理工序,成本降低的同时性能大幅提升。”徐伟介绍。

此外,团队还开发出表面晶粒约20纳米的一些关键零配件,大幅提升其耐磨蚀性和穿透性,相关产品已通过用户测试。

高温合金领域的应用同样令人期待。通过晶界弛豫和受限晶体效应,团队成功研发出高性能纳米晶高温合金。这种合金在不添加贵金属的条件下,显著提升了高温强度和抗蠕变性能,为航空航天领域的自主可控提供了有力支撑。

“我们的高温合金样品目前只有厘米级,但已经展现出超越传统合金的性能。”李秀艳表示,团队正在与企业合作,探索如何在更大尺寸部件中实现性能调控。

该团队取得的系列成果,离不开对科学真理的执著追求和对未知领域的勇敢探索。团队的科研氛围同样令人称道。在这里,在知名期刊发表了文章也没什么特殊的。“大家就是受到对科学的热爱和对真理的追求驱动,不停前进。”罗兆平说。

面对未来,团队充满信心。“我们将继续探索极小晶粒尺寸效应的更多可能性,特别是在导电导热等性能上的特殊表现。”李秀艳表示,团队希望为材料科学贡献更多“从0到1”的原始创新,为国家的科技自立自强提供坚实支撑。“科学的魅力,在于从‘无人区’中寻找答案。”

李秀艳(左)与卢柯两位研究员讨论研究进展。

李秀艳(左)与卢柯两位研究员讨论研究进展。

极限尺寸纳米金属团队研讨现场。

极限尺寸纳米金属团队研讨现场。

?

?

金属中新型亚稳固态——受限晶体结构。本文图片均由受访者提供

金属中新型亚稳固态——受限晶体结构。本文图片均由受访者提供

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。