备用标题:

“死亡螺旋”后,行星主动坠入了恒星

行星的新“末日”,或主动坠入恒星

数十亿年后,太阳将开始燃尽并膨胀到目前体积的数百倍,地球和其他行星将在一团等离子体的火雾中被吞噬……这是天文学家认为的行星被恒星吞噬的唯一方式。但如今,借助美国太空美国宇航局(NASA)詹姆斯?韦伯太空望远镜,天文学家在研究中发现了行星的一种新的“末日”:主动坠入宿主恒星。相关研究近日发表于《天体物理学杂志》。

“这是一个非常引人入胜的故事,恒星实际上并没有膨胀,而是行星在坠落。”加州大学圣地亚哥分校的系外行星研究员Adam Burgasser评价道。

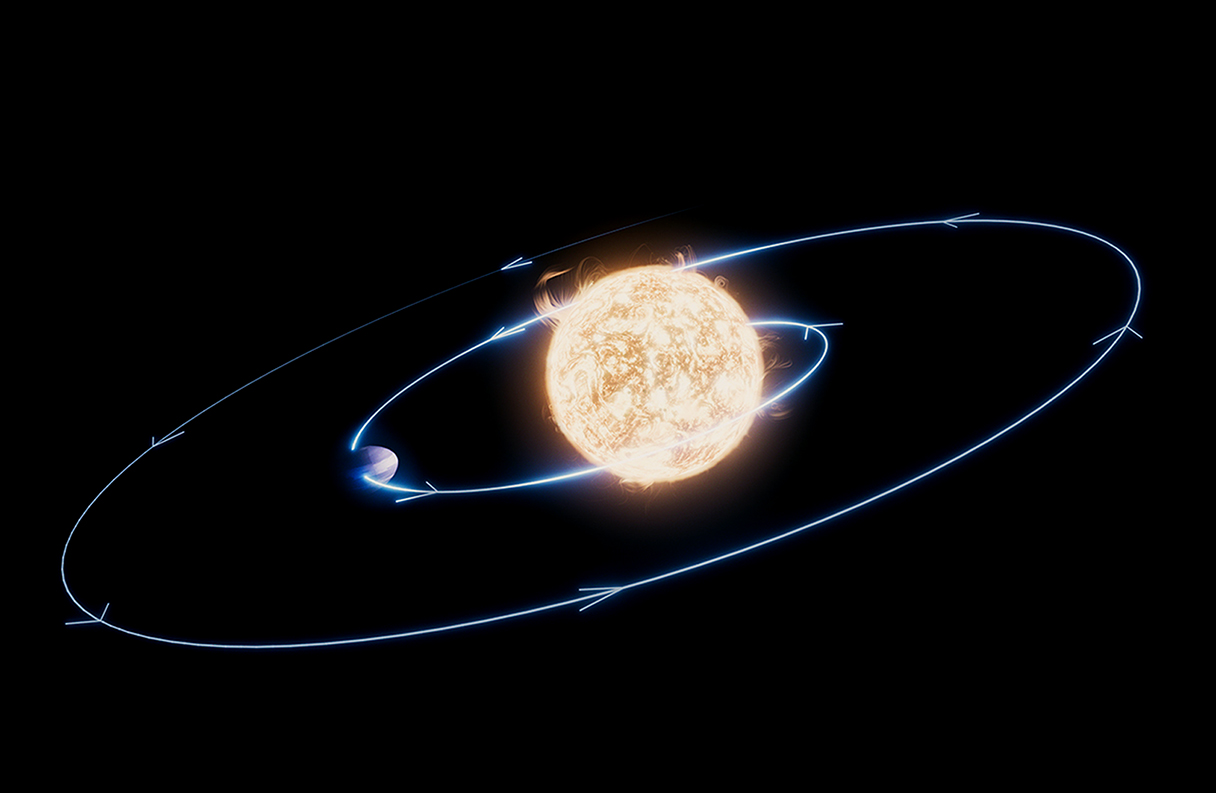

艺术家绘制的行星螺旋坠入宿主恒星渲染图。图片来源:NASA

艺术家绘制的行星螺旋坠入宿主恒星渲染图。图片来源:NASA

?

被观测的恒星位于银河系中,距离地球约12000光年,于2023年因一次明亮的闪光引起了研究人员的注意。帕洛马天文台1.2米望远镜上的兹威基瞬变设施捕捉到了这一最初的观测结果,发现这颗恒星在其生命末期的红巨星阶段可能吞噬了一颗行星。这是天文学家首次目睹这种“天体弑子”的行为。

当计划用更大的JWST观测目标时,同一批研究者决定重返“案发现场”。“如果这是首个直接探测到的行星吞噬事件,还有什么比这更好的观测目标呢?” 美国国家科学基金会的天文学家、本次研究的第一作者Ryan Lau说。

但如同犯罪小说中的情节反转,新的观测结果颠覆了最初的简单叙事。该恒星的光度显示它太“年轻”,尚未进入红巨星阶段,因此不可能通过膨胀吞没行星。

相反,Lau及其同事认为,这颗木星大小的行星可能以类似水星绕太阳的轨道距离环绕恒星。数百万年间,它的轨道逐渐收缩,与恒星越来越近,最终二者突然合并。这场灾难并非“弑子”,更像是一场“天体自杀”。撞击导致恒星喷出外层气体,这些气体最终冷却成尘埃。

研究者认为,行星漫长的“死亡螺旋”可能始于恒星引力的潮汐作用——类似月球对地球海洋的潮汐力,恒星引力使行星发生形变。持续的潮汐拉伸会在行星内部产生摩擦,消耗其轨道能量,使其向恒星靠近。最终,行星会擦过恒星大气,经历巨大阻力,即使解体也会坠入恒星。

不过,新研究仍处于初步阶段。“我们可以排除恒星膨胀的最初假设,但这更多是间接证据,”Lau说。目前,JWST的观测仅在窄带红外光下进行,他指出,若利用望远镜的全观测波段并探测更长红外波长,团队或许能通过分析周围尘埃云进一步验证新理论。

Burgasser也好奇这些结论能否经受时间考验。由于星际尘埃可能遮挡恒星光线,使其显得比实际更暗,伪装成更年轻的状态,可能需要更多测量来排除这种可能性。若观测能确认报告的光度,“将为新解释盖棺定论”,他说。

此外,Burgasser还好奇这种行星死亡方式有多普遍。随着智利的薇拉·鲁宾天文台(Vera C. Rubin Observatory)计划在今年晚些时候开始观测,天文学家将很快获得迄今为止最高分辨率的宇宙快照。他认为,他们可能会发现更多类似的行星正盘旋着走向灭亡。“这种情况可能相当常见。”

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.zneqgmu

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。