4月9日,中国科学院国家天文台召开新闻发布会,正式发布在暗能量研究领域取得的重要进展。由国家天文台研究员赵公博领衔的国际科研团队基于“暗能量光谱巡天(DESI)”项目的相关数据,证实暗能量并不是一成不变,而很可能存在动力学属性。

该成果为探索宇宙加速膨胀背后的物理机制提供了全新视角与关键证据,同时意味着可能存在宇宙学标准模型以外的新物理。相相关研究成果于4月8日在arXiv预印本网站发布。

暗能量研究是当代天文学与宇宙学最具挑战性的问题之一。自20世纪末宇宙加速膨胀的发现以来,科学界认识到,暗能量是驱动宇宙加速膨胀的“幕后推手”。在标准宇宙学模型(ΛCDM)中,暗能量通常被视为一种不随时间演化的真空能量。近年来,宇宙学观测技术的发展与数据精度不断提高,为ΛCDM模型中的这一认识提出了挑战。

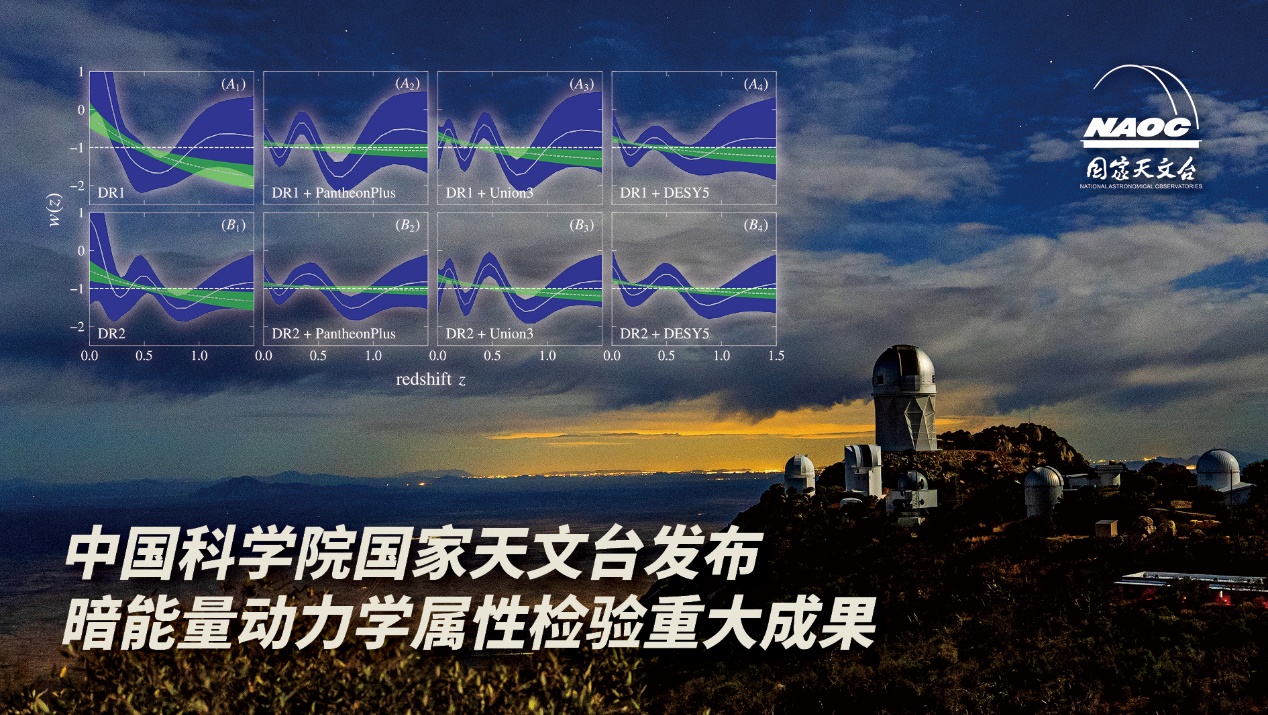

针对这个问题,本次研究中,科研团队利用自主开发的新方法,通过深入分析DESI最新观测获得的宇宙学距离数据,并结合超新星和宇宙微波背景辐射的观测,发现暗能量的状态方程随着宇宙演化而发生变化,其信噪比超过4个标准差水平。

此结果证实了此前DESI国际合作组使用不同分析方法得到的结论,即“暗能量很可能存在动力学属性”。这一结论对传统的宇宙学常数模型构成挑战,意味着暗能量可能并非恒定不变的真空能量,而具有更复杂的演化行为。

赵公博告诉《中国科学报》:“在这项研究中,我们发展了暗能量重构分析的新方法,利用了DESI的最新测量,结合了超新星和宇宙学微波背景辐射等观测,通过多元观测信息相互印证,有效提升了分析和结论的可靠性。”

他表示,下一步他们课题组将持续利用DESI后续观测数据进行更精细的分析,并与国际同行携手,力求通过高精度的测量和更完备的理论模型,对暗能量的动力学属性进行更全面、更严格的检验。

据了解,DESI项目是当今全球最重要的暗能量观测计划之一,是联合了全球70余家科研机构组成的国际合作团队。DESI依托4米口径的光学望远镜,通过对数千万个天体的红移进行高精度测量,精细绘制宇宙大尺度结构的三维图谱,旨在深入揭示暗能量的物理属性。

国家天文台研究员赵公博团队和研究员邹虎团队参与DESI项目已有十余年时间。赵公博团队牵头合作组利用自主开发分析方法开展暗能量性质的系统性研究;邹虎团队积极参与DESI项目的科学运行,为DESI数据释放贡献了重要的增值星表,推动了科学新发现的进展。

相关论文信息:https://arxiv.org/abs/2504.06118

国家天文台团队发现暗能量动力学属性检验重大成果示意图。背景图片来源:DESI官网

国家天文台团队发现暗能量动力学属性检验重大成果示意图。背景图片来源:DESI官网

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。