做固体地球物理学研究,陈凌可真是太喜欢这个职业了。

炙热的沙漠、起伏的山谷、山间的白云、溪边的野花……生命的维度就这样在一次次与鬼斧神工雕刻下的大自然的互动中拓宽了。

陈凌是中国科学院地质与地球物理研究所(以下简称地质地球所)研究员,2015年起开始给中国科学院大学的研究生们上课,她一直对学生说:“做地学研究是最好的职业。”

2016年3月,陈凌在伊朗马克兰沉积地带。

2016年3月,陈凌在伊朗马克兰沉积地带。

?

其实,跑野外,危险有时如影随形。去年2月,河北突降大雪,陈凌和团队恰好在狼牙山上检测地震仪。下山途中,车子突然打滑,瞬间反冲180度,车屁股径直转向了车头方向,撞歪了悬崖边的护栏,差点坠入悬崖。类似的惊险场景,在华北、青藏高原,乃至国外的地质考察中都有发生。不过,事情过去也就过去了,她从不往心里装,丝毫未曾动摇心中这份职业的“潇洒”。

2024年2月20日,陈凌在狼牙山检测地震仪器。

2024年2月20日,陈凌在狼牙山检测地震仪器。

?

她二十余年如一日持续深耕固体地球物理学研究领域,开创利用天然地震密集台阵探听地球内部“脉搏”新方法,率团队解锁火星雷达“密码”“透视”火星浅表地层,取得一系列创新成果。这也让她被授予“中央和国家机关三八红旗手”称号。

一女性人迹罕至的路,她踏出自己的足迹

“固体地球物理学研究,就像给地球做‘CT检查’。简言之,就是借助地震波、重力场、电磁场等在地表上观测记录的数据,‘透视’地球浅表直至几千公里之下的地核,推断地下的结构、性质和时空演变过程。”陈凌的解释言简意赅。

身着紫衬衫、牛仔裤,外加一头利落的短发,简约着装风格尽显干练。在她眼里,固体地球物理学就像一个“百宝箱”:无论是地震、火山、海啸等地质灾害的构造背景识别,石油、矿产、地热能等资源勘探,水库、铁道、核电站等选址的安全评估,桥梁、建筑结构等的变形监测,还是寻找月球、火星等星体演化留下的地下痕迹……其应用场景从科学研究到老百姓日常生活数不胜数。

陈凌祖籍是陕西汉中,在宝鸡长大。1989年中学毕业后,被“地球与空间科学”这个听起来极具交叉性的学科名称吸引,以优异成绩考入中国科学技术大学。彼时,她并不知晓,这个领域几乎是男性的天下——就连班上24名同学,也仅有3名女生。五年制本科,大三开始专业课学习,她更是班上唯一主动选择地球物理专业的女生,另外两名女生都选择了空间物理专业。

陈凌选择这条对于女生来说人迹更罕至的路,是出于兴趣。作为“70后”,她对小时候全国各地搭防震棚记忆深刻。在专研大尺度地幔动力学模拟的傅容珊教授指导下,她踏入地球物理学的大门。

2011年10月的WAlps考察中,陈凌(右五)是为数不多的女科学家。

?

1994年,陈凌本科毕业后被保送至中国地震局地球物理研究所,师从陈顒院士攻读硕士和博士学位,期间,她先后两次赴美国加州大学圣克鲁兹分校访问,跟随国际著名地震学家吴如山教授开展博士论文研究。这段海外经历,让她接触到国际前沿的地震成像方法,她在博士论文研究中发展了将数学工具——小波变换与物理波动理论相结合,用于地震波场偏移成像的新方法,为日后高精度地震学成像思路和方法技术的发展埋下种子。

2002年底,陈凌进入地质地球所做博士后,时任研究所副所长的朱日祥和合作导师郑天愉两位地球物理家对她影响深远。“朱老师是科学视野极为开阔、学术思想突破学科界限的战略科学家;郑老师则是治学严谨、敢于挑战传统的女科学家。”陈凌回忆道。在这样的科研环境熏陶下,陈凌开始聚焦用天然地震透视地下结构和物性这一领域,尝试凝练自己的长期创新目标。

方法得当,事半功倍。一直以来,人工源放炮和天然地震是了解地球物理结构的常用手段。前者成像精度高,但探测深度浅,一般只能探测10公里左右的浅部结构,且成本高昂,1公里成本可达上万元;后者覆盖面广、深度大,一次天然地震能量可传递上万公里区域、数千公里深度,然而精度较低。本世纪以来,随着全球密集流动地震台阵观测的大规模开展,天然地震数据覆盖实现从过去百公里级至十公里级台站间距的跨越。能否借助高密度的天然地震观测提高地下不同深度结构的探测精度?这是一个地震学亟待解决的问题。

面对这一前沿问题,陈凌将博士期间的地震勘探波动方程偏移方法进行移植拓展,发展了一种新的天然地震密集台阵结构成像方法。“简单来讲,就是将地震勘探中发展成熟的反射波偏移成像思路和技术,引入到天然地震数据中不同信号的分析处理中,来获取地下复杂结构的高分辨率图像。”她向《中国科学报》解释道。

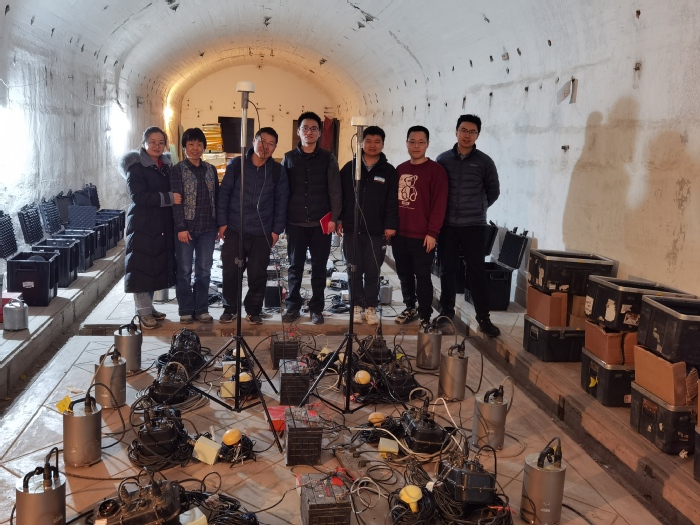

2024年2月20日,陈凌(左二)带队在狼牙山检测仪器。

2024年2月20日,陈凌(左二)带队在狼牙山检测仪器。

?

她带领团队通过对理论模型和日本俯冲带俯冲板片结构的研究,验证了新方法的可靠性。2007年,国家自然科学基金委员会重大研究计划“华北克拉通破坏”启动,陈凌带队参与其中。他们运用新方法,清晰识别了传统地震学方法难以观测的岩石圈与软流圈边界等微弱界面,据此建立的高精度华北克拉通岩石圈厚度分布图,成为揭示克拉通破坏空间分布和横向变化的突出成果。

这一研究成果,不仅为探究华北克拉通破坏机制提供核心观测依据,也为地震危险性评估提供全新科学支撑。“比如,我们探测到华北东部和中部一些区域地壳和岩石圈变薄,且这些区域正是我国地震活动较为频繁的地带,特别是地震常聚集在地壳和岩石圈厚度横向变化显著的边界带区域。”陈凌举例说。2017年,“华北克拉通破坏”项目荣获国家自然科学二等奖,陈凌紧随朱日祥之后,是项目第二完成人。

陈凌还率领团队走出国门,将研究思路和新方法用于国际典型构造带的深部探测研究。2012至2018年,她先后带队在伊朗高原开展三期流动地震台阵观测。6年间,她往返中伊两国16次之多,有时在伊朗一呆就是近两个月,有好几年中秋节,都是在异国他乡度过的。

“跑野外、做观测,有时很辛苦,也会遇到危险。”陈凌坦言,比如他们在伊朗的沙漠里冒着六七十摄氏度的高温作业,一位同事鞋底都熔化了,幸好带了备用鞋。有时流动沙丘把建好的地震台址掩埋了,他们不得不趴在沙丘上挖坑。令人啼笑皆非的事,一次他们在沙漠中晚上进行观测,差点儿被误认成走私犯。还有一回,他们在伊朗北部的厄尔布尔士(Alborz)山上考察,下山时刹车失灵,旁边就是悬崖,幸亏司机师傅经验充足,一点点往下蹭,最后才化险为夷。

陈凌始终觉得,开心的时候居多。“比如洁白如雪的盐滩,在阳光的照耀下闪耀着迷人的光芒;漂亮优雅的单峰骆驼,悠然自得地漫步在沙漠之中;在异国他乡的中秋佳节,吃着同事从国内不远万里带来的月饼,这些都让我们的生活充满了别样的滋味。”她笑言。

2017年2月,陈凌在伊朗东部Lut块体挖坑准备布设地震仪。

2017年2月,陈凌在伊朗东部Lut块体挖坑准备布设地震仪。

?

2017年2月,陈凌与合作者在伊朗东部Lut块体布设地震仪。

2017年2月,陈凌与合作者在伊朗东部Lut块体布设地震仪。

?

据介绍,伊朗高原、青藏高原、阿尔卑斯造山带均属于特提斯构造带,得益于地质地球所的前瞻性布局,相关研究为2017年国家自然科学基金委员会重大研究计划“特提斯地球动力系统”的设立提供了重要的前期积累。

陈凌带领团队进一步通过对天然地震成像方法的发展优化,不论是仅有一个地震台站,还是拥有数十甚至上百台的密集地震台阵,都能实现台站位置地表之下至10-15公里深度的高精度结构成像,垂向分辨率为250~500米量级,比常规方法提升了1个量级。他们正将新方法应用于塔里木盆地、苏门答腊俯冲带,乃至火星地震和火星地下结构研究。例如,2023年,他们基于类似的数据分析思路,利用“洞察号”火震仪记录数据,定位了39个低频火震——是当时数量最多、最完备的火震目录,且首次在火星南部高地观测到4个火震事件,表明火星的构造活动比过去认为的更加活跃。

跨越星球,破解火星雷达“密语”

2021年,陈凌的科研生涯迎来了又一次重大跨越。这一年8月,中国首次火星探测任务"天问一号"的科学数据开始向全国科研单位发布,地质地球所第一时间开展火星研究动员会,整合全所优势力量,并与国家天文台、国家空间科学中心等单位合作,组成七个任务组进行建制化集中攻关。因为在地球深部结构研究和地震成像方法方面的深厚积累,陈凌被委以重任,担任火星内部结构任务组组长。

详细的火星地下结构和物性信息是研究火星地质及其宜居环境演化的关键依据,是火星探测的重要内容。“祝融号”火星车在103个火星日、长达1171米的行程中获得的低频雷达数据为了解火星地下结构提供了契机。陈凌带领任务组负责对雷达数据进行分析。“雷达会向地下发射电磁波信号,其反射的信号被接收器接收,我们要做的就是用这些信号去‘看’火星的地下结构。”她介绍说。

言易行难。这是我国第一次开展火星雷达数据分析,任务组面临着巨大挑战:一方面,雷达是电磁波,其自身特性决定了信号能量会随深度增加呈指数衰减,深层信号能量极弱。另一方面,火星表面多碎石块,产生强烈散射干扰,造成雷达信号信噪比极低。“火星雷达就像个‘近视眼’,没办法看清深层结构。”陈凌说道。

如何解开这个国际难题?没有前车可鉴。

她带领任务组一头扎进了数据分析和文献资料阅读中,每天都要碰头讨论,交流进展、问题和想法,最终确立了13个步骤的信号处理流程,成功解锁了雷达“密码”,获得了高质量雷达反射图像,首次实现了火星浅表80米高精度结构探测。

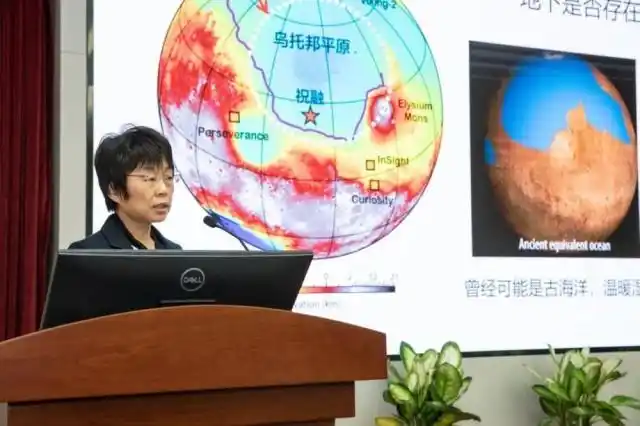

她还带领任务组从雷达反射图像中挖掘出火星演化信息:"祝融号"着陆区乌托邦平原南部地下存在两套沉积层序,一层是10~30米深的浅部层序可能形成于约16亿年前的一次小型洪水事件;另一层是30~80米深的深部层序则可能形成于约35亿~32亿年前的一次大型洪水活动。这一发现改变了科学界对火星水活动历史的认知——火星表面并非此前认为的约30亿年前就基本干涸,而是在整体变干的大趋势下,曾经历了多期次与水活动相关的火表改造过程。

尤为重要的是,研究团队通过雷达和热模拟数据证实,火星车巡视路径下方0-80米深度范围内现今没有液态水存在的证据,但不排除盐冰或更深层存在水的可能性。这一结论为理解火星宜居环境的演化提供了重要约束。

陈凌作火星乌托邦平原浅表分层结构成果解读。

陈凌作火星乌托邦平原浅表分层结构成果解读。

“作为国家战略科技力量,中国科学院具备集中攻关的显著优势。所里一声令下,大家就会毫不犹豫地把手头的其他工作暂时放下,全身心地集中精力干好这一件事。”陈凌感慨地说,在那段紧张的科研攻关时期,他们的经常是不知不觉就工作到了凌晨一两点钟,可大家依旧十分兴奋,毫无倦意。肚子饿了,就跑到其他会议室“化缘”,从别的团队那里拿点吃的回来。

陈凌清楚地记得,实际的雷达数据分析工作从10月正式开始。经过一个多月夜以继日的连续奋战,他们终于在11月30日凌晨按下发送键,将精心分析、制图、写作完成的论文投给《自然》杂志。最终,他们收获了一项令世界瞩目的研究成果。

“谁谓山高,踏而攀之”

谈及此次获奖感受,陈凌表示:“这是对过去努力的认可与鼓励,更是对未来的鞭策。站在新起点,自己将超越过去,做得更好。”

工作二十余年,她依旧热情如昨。2023年,由她作为项目负责人的国家重点研发计划项目“苏门答腊斜向俯冲系统壳幔精细结构与物质循环”立项,她带领团队在苏门答腊主岛和外弧岛屿布设30个地震观测台站,以期对这一在2004年发生9.2级大地震的区域进行地质和地球物理的详细探测。

在陈凌看来,女性科学家身上也可以有闯劲与豪情。她回忆说,郑天愉老师就为自己树立了“谁说女子不如男”的榜样。针对地震学和重力学在提取深部结构信息方面的不同优势,郑天愉一直提倡将地震学与重力学结合。2003年11月,她带着初来乍到的陈凌前往山东,在我国东部大型断裂带——郯庐断裂带开展重力观测。虽然是第一次,但郑天愉很自信,“我们女性一样能做好”。凭借这股不服输的勇气,她们在雪天坚持观测,最终获取了准确的重力数据。

二十余年的研究生涯中,陈凌认为,做科学或其他任何事,男女并无本质差别,关键是充分发挥每一个人的擅长之处。她形象地举例说,“就拿我们在野外开展流动地震台阵工作来说,女生力气较小,在挖坑、拌水泥等需要体力的工作上,效率会低一些,男生就可以多承担一些。而在操作仪器、布线等对精细度要求较高的工作上,女生则可以发挥自身优势,多贡献力量。这样,整个团队的工作效率会大幅提高。”

2003年,陈凌在庐断裂带开展重力研究。

2003年,陈凌在庐断裂带开展重力研究。

?

2024年7月10日,陈凌等在川西康定新都桥考察。

这种科研合作理念甚至还被她“移植”到了家庭,家务活也分工协作。“比如我先生负责炒菜做饭,他动作特别快,半个小时肯定就能吃上饭了,儿子负责洗碗,我负责打扫卫生。大家发挥长处,效率又高又愉快。”她笑言。

陈凌深知科研道路充满荆棘,年轻人在这条道路上会面临诸多挑战与压力。她总是不遗余力地以自身经历鼓励后来者:“每个人都会遇到困难,只要咬紧牙关挺过去,再回首,就会发现曾经的困难微不足道。”2021年,她在海拔5000米的青藏高原班公怒江缝合带考察时,鼓励第一次上高原的博士后道:“经历这次,以后再上高原就轻松了。”

陈凌还从《诗经》中汲取灵感,精心创作了一首小诗用以激励学生:“谁谓山高,踏而攀之。谁谓水广,征而跨之。谁谓路远,持而达之。”

“只要坚持,就能跨越艰难险阻。这个过程其实挺值得去享受的。”陈凌最后说道。(文中图片均由受访者供图)

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。